父への思いと相続放棄

伸介は、猛と並んで薄い封筒を抱え、古い建物の階段を上がった。

蛍光灯の白い唸り、貼り紙の角のめくれ。

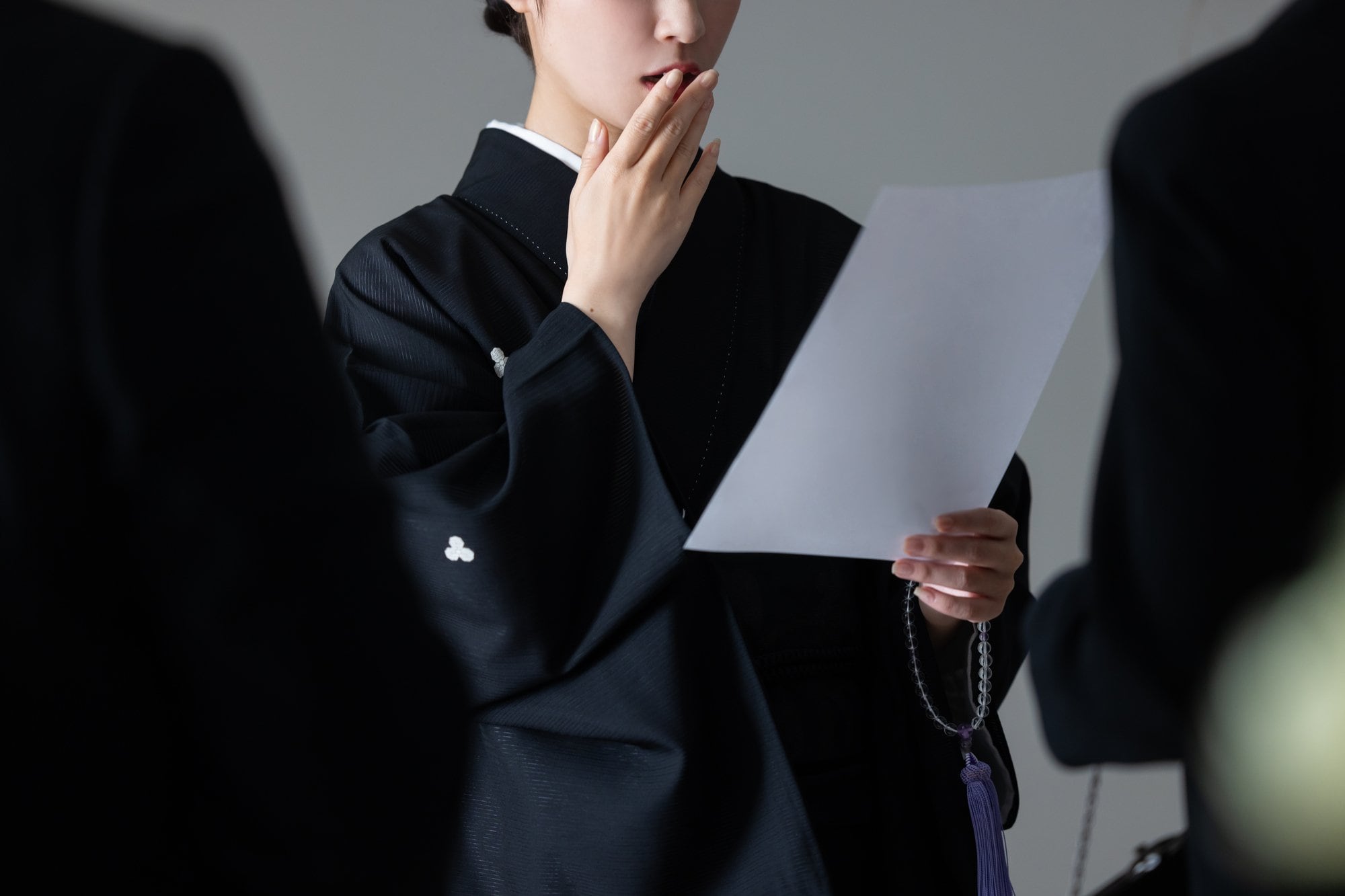

2人は無言で番号札を取り、椅子に腰を下ろし、呼ばれると立ち上がって封筒を差し出した。紙の重なりが擦れる音だけが耳に残る。

手続きは思ったより短く、書類の控えを受け取ると、2人は外の湿った風に当たり、そのまま駅前の喫茶店に入った。

窓際の席、砂糖壺の蓋が小さく鳴る。伸介は湯気の向こうに猛の顔を見て、「疲れたな」と言った。

「疲れたさ」

「最後の最後まで迷惑な人だったな」

「親父の尻拭い、長かった」

「母さんの時と違って、こう言葉が出ないんだよ。怒りなのか、呆れなのか……」

「どっちもだろ」

伸介はコーヒーをすすり、熱さに舌先を丸めた。

「もう俺たちの仕事は終わった。そう思いたい」

「思っていい。相続放棄の書類は出したんだから」

会話は途切れ、店内の時計が一度だけ鳴った。

伸介はふと窓の外を見た。歩道を押すベビーカー、信号の色の移り変わり。

やがて会計を済ませ、店を出ると、互いに短い相づちだけで別れた。

帰宅した夜、伸介は控えを引き出しに入れ、静かな部屋で背伸びをした。

しばらく経って、また役所から封筒が届いた。伸介はテーブルに座り、ミシン目を裂く。

「相続放棄申述受理」と太い活字。肩から力が抜け、背もたれがかすかに鳴った。スマホを手に取り、猛に電話する。

「こっちも来た」

「そうか。じゃあ、終わりだ」

「うん」

通話はそれで切れた。

猛の声は短く、軽かった。

その日から、伸介は日常に戻った。

毎朝同じ時間に起きて会社へ行き、部下に気を使われながら仕事をこなし、帰路につく。夜、妻や娘に小言をもらいながら晩酌をする。そんな何気ない日常の中で、父の死は徐々に遠ざかっていき、猛とも再び連絡を取らなくなっていった。

「あなた、そろそろやめといたら? もう3本目でしょう?」

「ああ、うん……そうする」

伸介はつまみの袋の口をクリップで留め、のっそりと立ち上がると、空のグラスを片手にキッチンへと向かった。

●疎遠になった父が亡くなり、久しぶりに再会を果たした兄弟・伸介と猛は、父が山林を所有していたことを知る。その後、相続放棄の手続きをした2人だったが…… 後編【父が遺した“負動産”に泣かされた兄弟…相続放棄したはずの山林のせいで賠償金を払うはめになった悲劇】にて、詳細をお伝えします。

※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。