<前編のあらすじ>

顕子さん(仮名・60歳)は夫・郁夫さん(仮名・63歳)と二人暮らしで、息子の祐也さん(仮名・31歳)とは別々で暮らしていました。

顕子さんは結婚以来、郁夫さんの地元で暮らす義母や義姉らと価値観が合わず、親族関係に悩んでいました。郁夫さんが退職後の帰郷を考えた際も、顕子さんは大反対していました。そんな中、郁夫さんが突然病気で他界。葬儀や納骨の件で親族と意見が対立し、顕子さんも我慢の限界に達します。夫の親族との縁を切りたいと考えるようになり、死後離婚を検討し始めました。

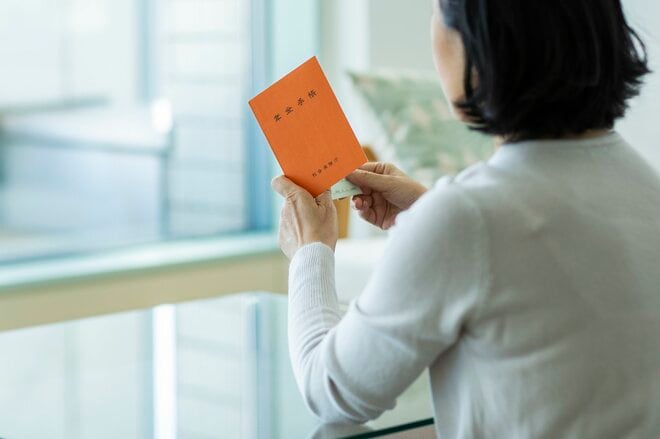

遺族年金の手続きで年金事務所を訪れた顕子さんは、「死後離婚したら遺族年金には影響ありますか?」と職員に相談します。

●前編:【「もうこれ以上は無理」遺族年金を受け取りながら“死後離婚”は可能? 義家族と縁を切りたい60歳女性が抱える切実な悩み】

死後離婚と遺族年金の関係は?

そもそも、民法上の親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族になります。血族とは血のつながりのある親族を指し、その6親等内の人が親族となります。一方、姻族については、結婚することで生じるもので、配偶者の血族は姻族となり、その3親等内の姻族が親族となります。

もし、離婚した場合は配偶者の血族とは姻族でなくなりますが、夫婦の一方が死亡した場合は、それだけでは他方の血族との姻族関係は終了しません。つまり、夫が亡くなった場合の妻にとって、亡き夫の父母は引き続き1親等の姻族、兄弟姉妹は2親等の姻族のままとなります。しかし、夫の死後にその姻族関係を終了させることもでき、妻が姻族関係終了届を市区町村に提出すると、亡き夫の父母や兄弟姉妹とは姻族ではなくなります。前編でも述べた通り、これが「死後離婚」と呼ばれるものとなります。

では、この姻族関係終了届を提出すると遺族年金はどうなるかというと、それだけで受給できなくなるわけではありません。遺族年金は独自の受給権消滅事由に該当しないとなくならないことになり、姻族関係終了はこれに含まれていません。いくつかある受給権消滅事由で、顕子さんに今後ありえそうなものとしては再婚があります。顕子さんは職員から「顕子さん自身が将来再婚しなければ、たとえ姻族関係終了届を提出しても、遺族年金を受給し続けることができます」と言われました。