父だった「シミ」

警察から電話があったのはそれから半月後のことだった。

「小山田昭一さんが、お亡くなりになられました」

低い男の声はそう言ったあと、いくつかの事務手続きについて話していたが、晃はそのほとんどを覚えていなかった。

確認のために管轄の警察署へと向かったが、面会はしないほうがいいと言われた。死んでから発見までの日にちがたっていて、遺体は腐敗が進んでいるとのことだった。あのゴミまみれの部屋で誰にも看取られれることなく死んだのかと思うと、さすがに哀れに感じられた。

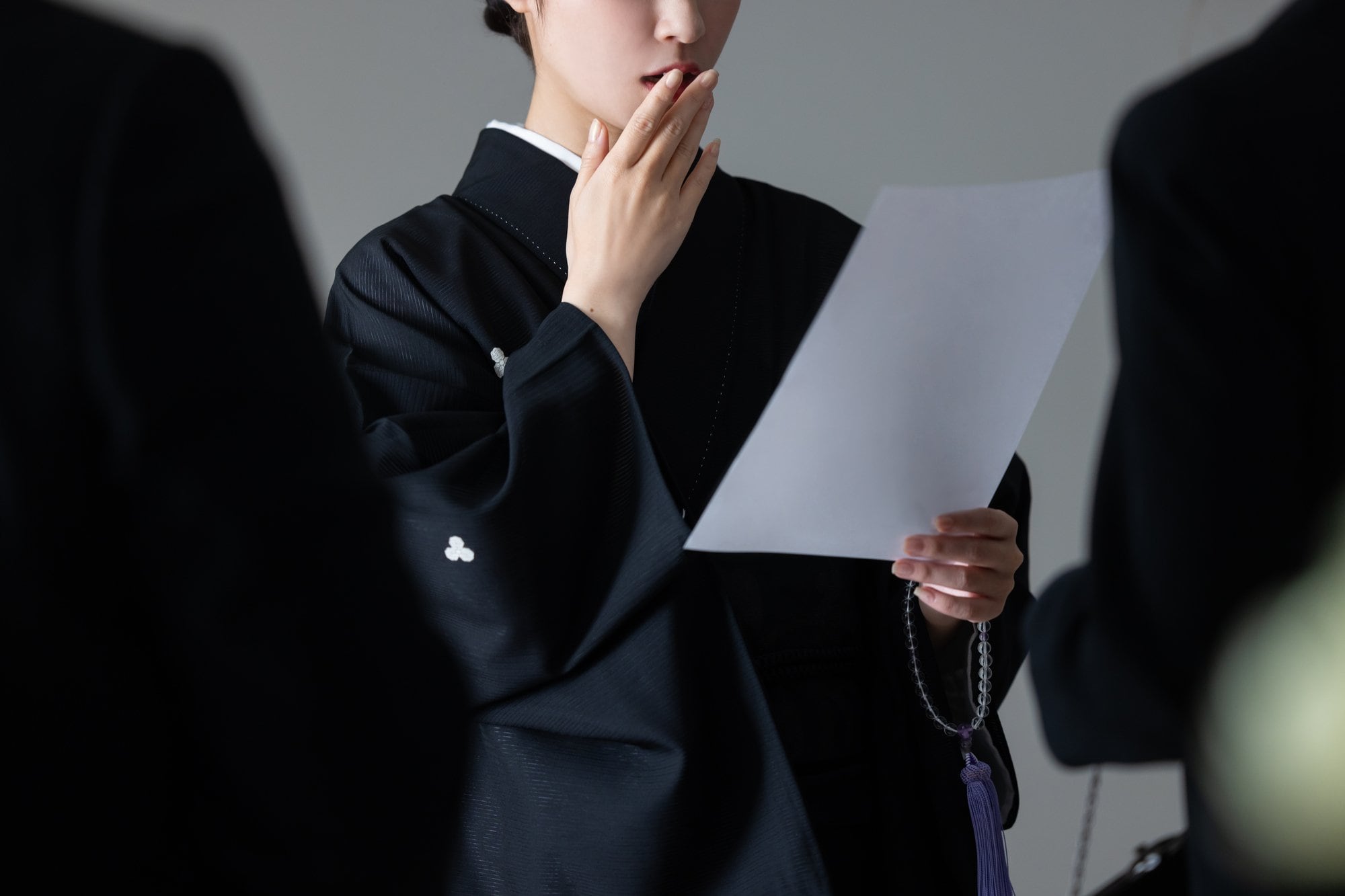

晃は淡々と死亡届を出し、葬儀をした。母のときとは違い、晃と晃の妻だけが参列するあまりに寂しい葬式だった。涙は出なかった。ただ、短期間に両親の葬式が続いた晃はさすがに疲労を感じていた。

孤独死には後処理が必要で、死亡届を出したときに親身になってくれた役所からの紹介で特殊清掃の業者を入れた。晃は再びあのアパートを訪れた。

「小山田さん、あんまりおすすめしませんが、どうしてもというなら着替えたほうがいいです」

業者の若い男はそう言って、晃にスエットの上下とマスクを渡した。晃は黙って従いそれらに着替え、部屋へ足を踏み入れる。

ついこの前来たときにも相当な臭いを感じたものだ。しかし今漂っているそれは比べものにならなかった。嗅いだことがないのに、はっきりとそれと分かってしまう嫌な臭いで部屋が満ちていた。

晃は思わず口を押さえる。マスクなんて意味がない。

「無理しないで。外で待っててください」

業者の男たちは家の奥へとどんどん進み、作業を始めていく。父の生きた痕跡は半日とかからず、解体され、清掃され、なくなるのだろう。

敷きっぱなしになっていた布団にはどす黒い茶色のシミがついていた。言われなくてもすぐに分かった。父はここで息を引き取ったのだろう。

「何かを取ろうとしてたみたいですね」

いつの間にか横に立っていた業者の男が言った。

「ほら、ここ。腕を伸ばしたみたいに細長く伸びてるでしょ。薬とかですかね。生きようとしてたんですね」

そう言って、業者の男は父だったシミに手を合わせた。晃は細長く伸びるシミの先を目でたどった。

そこには伏せられた写真立てがあった。晃はそれを拾い上げる。

「……馬鹿野郎」

写真立てに収められているのは母と、そして晃の写真だった。母の膝に抱かれた小さな晃がフォークを持ちながら不格好なピースをしている。晃のほっぺには白いクリームがついていて、ミスミのデラックスショートにろうそくが一本立っている。

父が映っていないのは、父がいつもカメラを構えてくれていたからだ。

業者の男がカーテンを開けると、部屋に陽光が差し込む。晃の頰に黄金色の光が伝っていく。

※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。