ようやく始まった金利上昇の波。

長年、日本を悩ませてきた低成長・低賃金といった経済の“悪循環”を断ち切るチャンスかもしれません。金利が上昇する今こそ、日本経済が本来の強さを取り戻すヒントが見えてきます。

BNPパリバ証券グローバルマーケット統括本部副会長の中空麻奈氏が、日本経済の現在地と成長の道筋を読み解きます。(全4回の3回目)

●第2回:「アクセルとブレーキを同時に踏む」矛盾した補助金政策…脱デフレのために本当にすべきこと

※本稿は、中空麻奈著『金利上昇は日本のチャンス』(ビジネス社)の一部を抜粋・再編集したものです。

低成長からの脱却

日本は過去30年にわたって経済成長率1%割れの状況が続いてきた。「成長なくして財政再建なし」とまで言われるほど、財政健全化に対するけん制の一つとして低成長が掲げられてきたくらいだ。

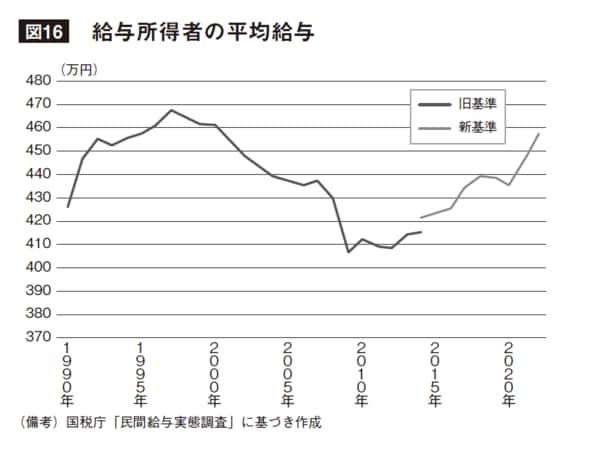

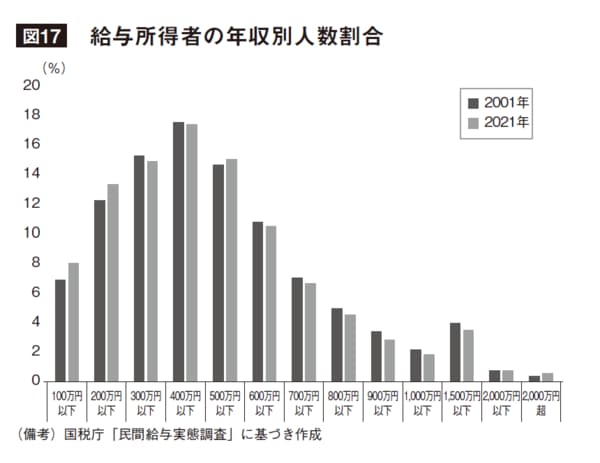

なぜ低成長が30年も続いたのか。それは賃金がほとんど上がらなかったことに加え、「安いニッポン」が定着してしまったことにある。

3年ぶりに海外出張で米国に行った際に改めて驚いたのは、Mサイズのコーヒーとクロワッサンを買って約15ドルだったことだ。1ドル=150円で計算すると2250円。同じものを日本で買えばお洒落なところで買っても800円程度。商品が同等の価値を持つとするならば、米国か、もしくは日本の値付けのどちらかが間違っているか、為替レートが間違っているかのいずれかである。

これを調整するためには、米国の価格が15ドルから5.3ドルまで下がるか、もしくは日本の価格が2250円まで値上がりするか、あるいは円ドル為替レートが1ドル=53円になるかのいずれかが必要となる。いずれにしても極端すぎる調整が行われない限り、おかしな状態だということになる。

なぜこれだけの価格差が生じているのか。その原因は、日本の価格が低すぎることに加えて為替が円安に振れすぎたこともある。2021年1月には1ドル=102円台の水準だったのが、2024年7月は1ドル=162円近辺まで円安が進んだ。これだけ円が安くなれば、価格差が生じるのも当然だ。

ただ、もっと根本的な問題がある。日本の価格設定が低すぎるのだ。それは、長年にわたって日本で培われたデフレマインドに遠因する。おもてなしや笑顔はゼロ円ではない。企業が努力を重ねて素晴らしい製品・サービスを開発しても、価格転嫁しにくい風潮をつくってしまった。そして残念なことに価格転嫁できないことが所得にも反映されてしまったのが、デフレの実態とも言える。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、一般労働者の所定内給与額は2001年の30万5800円から、それ以降はほとんど上がらず、2021年の段階でも30万7400円だった。ただし、2024年の速報値では33万200円と、急速に上昇している。望ましい変化が始まっている。

足元を除く20年間は、その間多少の上下動はあったものの、賃金の増加率はわずか0.52%。これはどう考えても異常だし、この20年間、日本人は一体、何をしていたのだろうということになってしまう。私たちは毎日努力してきたのに、である。