ドル安の要因は

次のページを見てください。青い線がドルインデックスです。

ドルインデックスは、総合的な米国ドルの動き、具体的には米国ドルがユーロ、円、ポンド、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフランの6通貨に対してどのように動いたのかを示すものです。

見ていただくとおわかりの通り、ドルインデックスは今週、ドル安に動きました。一方のユーロドル相場を示す赤い線が上がっていることからわかるように、今週は米国ドルに対してユーロは上がりました。これがドル安を促した一番大きな要因だったと思われます。

そもそもドルインデックスでは構成する各通貨の影響力に応じて重み付けがなされています。たとえばユーロのウェートは57.6%です。つまりドルインデックスの動きの6割弱はユーロドルの相場によって決まってくるのです。

従って図の通り、赤(ユーロドル)と青(ドルインデックス)が綺麗に交差するようになっています。つまりユーロがドルに対してユーロ高になると、ドル指数は鏡のようにドル安になるということを意味しています。

ですから今週、米国ドルにものすごく何かネガティブなファクターが生じて、ドル売りになったというより、ユーロ高がメインドライバーだったと考えられます。

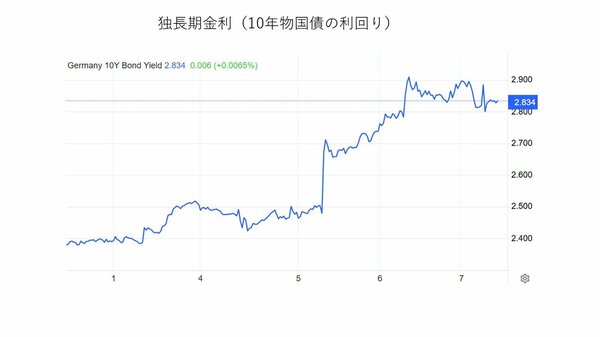

ではユーロ高の背景を考えてみましょう。今週1週間のドイツ長期金利の動きをまとめました。

ドイツ長期金利は先週、2.4%でしたが今週は2.9%まで上昇しています。つまり50ベーシスポイントも金利が上昇していることになります。金利と債券の価格というのは逆行します。ドイツ国債は今週35年ぶりの急落と報じられています。

ドイツ国債が売られ、ドイツの長期金利が跳ね上がった理由はドイツに財政拡張の可能性が出てきたことです。

ドイツには財政赤字を一定の範囲内に抑える「債務ブレーキ」という憲法で定められたルールがあります。報道によってはさまざまな言葉で表現されているようですが、いずれにしても財政赤字ををGDP比で0.35%以内に抑えるルールです。

ところが2月の総選挙で勝利したドイツのキリスト教民主同盟/キリスト教社会同盟(CDU/CSU)と、ショルツ首相擁する社会民主党(SPD)が債務ブレーキの条件を緩和し、財政を出動する方向で意見がまとまったと報じられました。

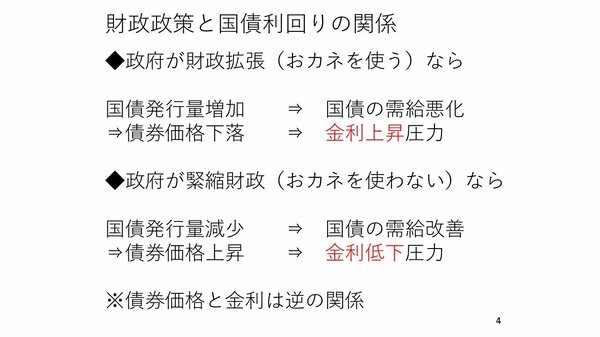

政府が財政拡張でお金を使うとすれば、お金を調達するために国債の発行を増やす必要性が出てきます。ドイツ国債の発行量が増えると、市場での需給は少々緩みます。国債を買いたい人が一定のままで、売り物である国債が市場に供給されれば相場には値下がりする圧力が加わりやすいからです。

その結果、債券価格は下落して、ドイツの長期金利が跳ね上がったのだと考えられます。そして、ユーロも上昇し、結果的にドルが押し下げられました。