床をたたくスリッパの音で目が覚めた。

篤史はゆっくりと体を起こす。体は重い、それでも起きなくてはいけなかった。

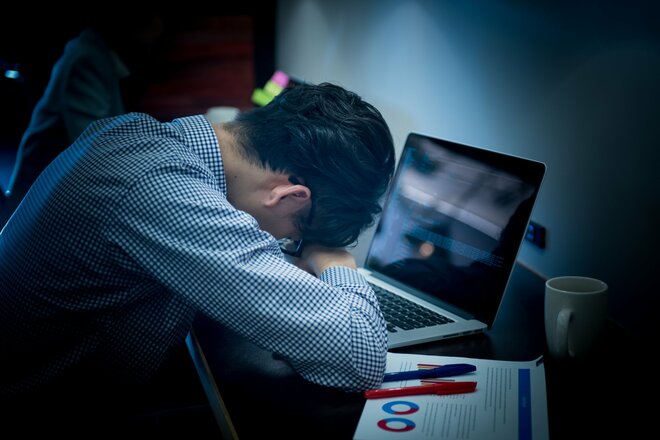

篤史は小さな広告代理店に勤めていて、そこでは主に映像編集のディレクターをしていた。会社は薄利多売で業績を残していて、そのため篤史にはとにかく膨大な量の仕事がのしかかっていた。

寝ている暇なんてない。

篤史はそう自分に言い聞かせて洗面台に向かい、顔を洗った。

鏡に映る篤史は、ひどく疲弊していた。疲れという代物はどれだけ顔を洗っても落ちることはない。それでも篤史はしつこく顔を洗い続けた。

40歳が近くなって自分がこんな顔をしているなんて夢にも思わなかった。

リビングに行くと、妻の千穂が篤史の分の朝食を用意してくれていた。

娘の穂波はまだ寝ている。千穂も穂波と一緒に朝食を取るため、1人だけの朝ご飯になる。夜も篤史は残業が多く、家に帰ってきたときはもう穂波は寝ている場合が多い。

だから篤史はずっと食事を1人でしている。穂波とはもう何年もまともに口を利いていない。それでも篤史は文句を言わずにみそ汁をすすった。

「今日も遅くなるの?」

「……ああ」

これはもう何度も繰り返されている夫婦間の会話だ。返事は毎回同じなのに千穂はこの質問を毎朝してくる。

「千穂はどうなんだよ?」

「私は別に」

千穂は人材会社で仕事をしている。普通にCMで流れてくるような大手の会社だ。そんな会社だからこそ、福利厚生がしっかりしていて、千穂は仕事も家族との時間も両立することができていた。

「そもそもうちは残業禁止だから」

そんな会社はごまんとある。うちだってそうだ。しかし実際に実現できているのはわずかだ。

まったく勤務時間が違うにも関わらず、稼ぎは圧倒的に千穂のほうが上。その点で篤史は千穂に対して劣等感を抱いていた。

「来月、運動会だからね。分かってるわよね?」

篤史は少し固まって、返事をする。

「……当たり前だろ」

正直、忘れていたが、もめたくないのでうそをついた。

「あの子、小学校最後の運動会だから、2人そろって行くって約束したのよ。だからお願いね」

「分かってるよ」

篤史はそう答えると、食事を終えてすぐさま出勤の準備に入った。