中央銀行の独立性とは何か?

そもそも「中央銀行の独立性」とはなんだろう。仮に、中央銀行が政府の圧力に屈して、目先の景気対策のための利下げをしたり、果てには、通貨をたくさん発行したりしたとしよう。一時的な景気浮揚につながるかもしれないが、結果的に極端なインフレにつながり、通貨の価値を棄損することになる。そのため、FRBは短期の政治的利害からなるべく距離を置き、長期的な目線で金融政策を決められるようにさまざまな措置が講じられている。

例えば、FRB理事の任期は米大統領の任期である4年を上回る14年に及ぶ。理事の任命者は大統領であるが、上院の承認が必要であるうえ、理事の任期はずれている。そのため、一度にすべての理事が交代するようなことは起こらない構造になっている。このほか、議会の予算配分に依存しないような仕組みになっているなど、透明性の担保と引き換えに、FRBに対しては様々な面で独立性を支える措置が講じられている。

もっとも、それは常に完璧に機能するわけではない。中央銀行の独立性は、政治家の見識や中央銀行高官の忍耐強さなどに頼る脆い面も併せ持つ。中央銀行の独立性を政治が認め、中央銀行が死守する知恵こそ、通貨の信認に直結するということだろう。新興国では政府が中央銀行に利下げを迫るといった光景は珍しくない。ただ、多くの先進国において「中央銀行の独立性」を守ることが暗黙の了解となっているのは、長期的にはそのことが国の信認につながるという認識が共有されていることに他ならない。

1970年代の米国は金融政策の失政もあり、スタグフレーションが進んだ。1979年にFRB議長に就任したポール・ボルカー氏による大幅な利上げ(ボルカーショック)でインフレ退治には成功したものの、一連の流れの中で株式市場は翻弄され続けたのである。現在のトランプ氏だけでなく、自民党総裁選が話題の中心である日本の政治に対しても、多くの忠告を与えてくれないだろうか。

様々な困難に接してきた米国株

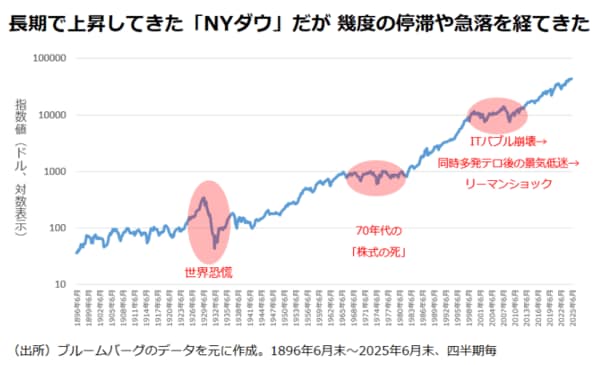

…と色々なことに触れてきたが、難しく考える必要はないのかもしれない。結局のところ、1970年代の「株式の死」から得られる最大の教訓は「米国株はいつでも上がり続けるというわけではない」ということに尽きるのではないか。1970年代に現役で金融の世界に身を置いていた人は、当時若くても現在は70歳を超えているだろう。つまり、現役のマーケット参加者に当時のことを知る人はごくわずかだとみられる。

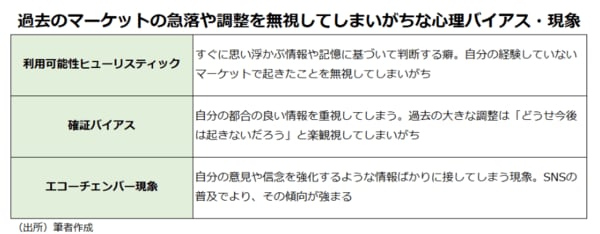

人間は意思決定する際、自分の経験していないことよりも、すぐに思い浮かぶ情報や記憶に基づいて判断する癖がある。「利用可能性ヒューリスティック」と呼ばれる傾向だ。また、自分の都合の良い情報を重視してしまう「確証バイアス」とよばれる心理バイアスも併せ持つ。特に最近は、SNSなどで、自分にとって都合の良い情報ばかり目にして信じてしまう「エコーチェンバー現象」などによって、その傾向が強まっているといえるだろう。

1970年代の「株式の死」まで振り返らなくても、ITバブルの崩壊やリーマンショックなど、米国株は多くの試練をくぐってきた。大きな調整も覚悟の上、長期で付き合うというのも1つの考え方であるし、米国株への過度な期待を捨て、国際分散投資や資産分散という投資の基本を大事にするのも重要な姿勢だ。唯一の正解というものはない。ただ、根拠のない楽観論を持つことがないように注意したい。

【補足】

「株式の死」という言葉は、米有力経済誌「ビジネスウィーク」(現在は「ブルームバーグ ビジネスウィーク」)が1979年8月13日号で展開した特集記事「株式の死―いかにインフレが株式市場を破壊しているか―」(The Death of Equities. How inflation is destroying the stock market)が初出とされている。なお、1970年代当時の状況についてより理解を深めるためには、ニクソン大統領による米ドル紙幣の金兌換(きんだかん)停止と変動相場制への移行(いわゆる「ニクソンショック」)も知っておきたい。

<参考文献>

保田圭司「米国のおける株式論争と証券分析―建国以来の高金利、インフレ、ハード・アセット指向の中で、米国の証券分析手法はどう変るか―」(証券アナリストジャーナル1979年10月号)

松本剛・奥村哲夫・山田利勝・飯田智「“株式の死”論争その後」(証券アナリストジャーナル1980年6月号)