2025年、オールカントリーやS&P500は「パッとしない」なか、金(ゴールド)や日本株が堅調

少し気が早いが、2025年も残り3カ月を切った。新NISAが始まって2年弱が経過し、投資信託を通じて積立投資を始める人も着実に増えた。2025年の相場を振り返るには時期尚早かもしれないが、ここまでの動きを整理することで、来年に向けたヒントが見えてくる。

今年は、日本株や金(ゴールド)が堅調に推移した一方で、S&P500に代表される米国株や、オールカントリー(全世界株式)は現地通貨ベースでは底堅さを見せつつも、円高の進行も重なり円建てで見ると「パッとしない」一年となった。また、昨年人気が再燃したインド株式は高値圏で足踏みしており、投資家の実感としては報われにくい一年だったかもしれない。

しかし、本当に注目すべきは「どの資産が勝ったか」ではない。とりわけ積立投資においては、「成果が出る仕組み」を正しく理解することが、資産形成における大きなポイントになる。

積立効果が示す意外な結果

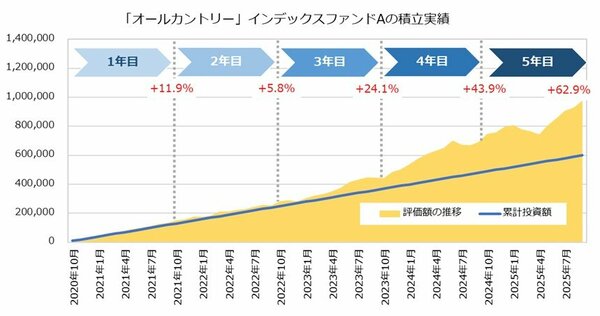

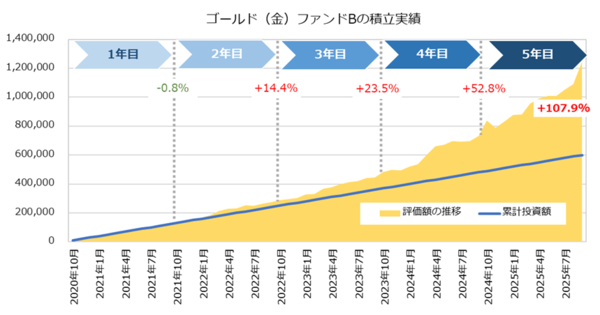

2025年9月末からさかのぼること過去5年間の積立パフォーマンスを比較すると、意外な事実が浮かび上がる。積立開始当初から右肩上がりを続けたオールカントリーよりも、調整を挟みつつ最終的に上昇した金の方が積立効果は大きかったのである。

これはまるで「ウサギとカメ」の寓話に似ている。市場を駆け抜けるウサギのように常に前進している資産よりも、立ち止まったり遅れたりしながらも最後にゴールしたカメの方が、積立投資では成果につながるケースがあるのだ。その理由は二つある。

1.終盤の成績が全体に与える影響

積立投資では、開始当初よりも直近、つまり、終盤期の成績がリターンを大きく左右する。ウサギのように序盤から快走しても、最後に勢いを欠けば全体は伸びない。カメのように地道に歩を進め、最後にしっかり上昇する方が積立効果を押し上げる。

2.停滞期こそ「お得に」買い増せるという事実

カメがゆっくり進む時間こそ、多くの口数を積み上げられる時期にあたる。投資家にとって「退屈」や「つらい」と感じる停滞期が、実は将来のリターンの源泉となる。

つまり、積立投資においては「常に速く走ること」が必ずしも正解ではない。むしろ、カメのように一見遅くても、停滞を経て最終的に上昇する資産の方が、積立投資では報われやすいのである。