日銀は9月19日の金融政策決定会合で、保有するETF(上場投資信託)とREIT(不動産投資信託)の売却開始を決めた。中央銀行によるリスク資産購入という伝統的な金融政策からかけ離れた前代未聞の緩和措置は、ようやく出口に立ったことになる。これまでの経緯も含め、このニュースの読み解き方をファンドアナリストの立場から解説したい。

買い入れ開始は2010年、合計額は37兆円に

まずは日銀によるETF買い入れの歴史を振り返ってみよう。日銀が大規模な金融緩和策の一環として、異例のETFの買い入れを始めたのは2010年12月。当初は日経平均株価連動型とTOPIX(東証株価指数連動型)が対象だった。その後、買入額の増額などと合わせ、「JPX日経400指数」連動型や「設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業」を対象とするETF(以後、「設備・人材投資ETF」)などにも対象を広げていく。

日銀によるETFの買い入れは、白川方明、黒田東彦、植田和男の3総裁時代をまたぐ計13年に及び、買い入れ額の合計は37兆円(簿価ベース)に達した。デフレ脱却への道筋が見えてきたことから、日銀は2024年3月に新規のETF買い入れの停止を発表。それから1年半後の2025年9月、日経平均株価が史上最高値を更新する中で、サプライズ発表となった。

日銀はGPIFと同じ「ユニバーサルオーナー」に?

日銀の一連の政策について、多くの人の着眼点とは異なるかもしれないが、筆者なりに注目したいポイントが2点ある。1点目は「設備・人材投資ETF」の買い入れだ。長きに及んだ日銀による大規模金融緩和の究極の目的は、デフレ経済からの脱却だろう。なぜ、日本経済が長期のデフレに苦しんだかと言えば、企業が内部留保を優先し、設備投資や人材への投資にお金を回さなかっためであるともいえる。

日銀による「設備・人材投資ETF」の買い入れは、企業に対して、設備投資や人材への投資を積極化させるインセンティブを増やす施策といえる。見方を変えれば、巨大な機関投資家(いわゆる「ユニバーサルオーナー」)による長期投資を通じた社会課題の解決でもあり、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)によるESG(環境・社会・企業統治)投資にも通じるところがある。いずれにしても、中央銀行の施策としては極めてユニークだ。推測に過ぎないが、当初の目的を勘案すると、「設備・人材投資ETF」の売却は後回しになる可能性もあるかもしれない。

日経平均連動型の売却は半導体株にとって重石か

もうひとつの注目点として、TOPIX連動型に傾斜していったことも見逃せない。日銀は2016年後半からTOPIX連動型に優先して新規買い入れの資金を配分するようになり、2021年4月以降の新規買い入れは100%TOPIX連動型となっている。

株価指数としての特徴をそれぞれについて言えば、TOPIXは時価総額に応じて銘柄の構成比率を決める「時価総額加重平均型」であり、日経平均は株価そのものに注目する株価加重平均型だ(※)。TOPIXの構成比率は市場そのものの形に近い一方で、日経平均は一部の値がさ株の比率が大きいなど、構成比率はいびつだ。そのため、日経平均連動型の投資比率が大きいと市場に悪影響を及ぼしかねない。

日銀がTOPIX連動型の比率を増やさざるを得なくなったのは、それだけ、株式市場における日銀の存在感が強まってしまった結果でもある。もっとも、日銀が徐々にTOPIX連動型に傾けていったとしても、あくまで新規の買い入れ分であるため、現在でも日銀が保有するETFのうち、約3割程度は日経平均連動型とみられる(筆者推計・時価ベース)。日銀による日経平均連動型ETFの売りは、日経平均への寄与度が大きい半導体株などにとって重石になるかもしれない。念のため、留意しておくべきだろう。

(※)厳密にいえば、TOPIXは固定株を除いた「浮動株調整後時価総額加重平均型」の指数で、日経平均は純粋な株価加重平均ではなく、株式分割などの際に調整される「修正株価加重平均型」の指数といえる。

【関連リンク】日経平均株価とは? | はじめての日経平均株価

【関連リンク】TOPIXとは?日経平均株価との違い|計算方法や構成銘柄、活用する方法

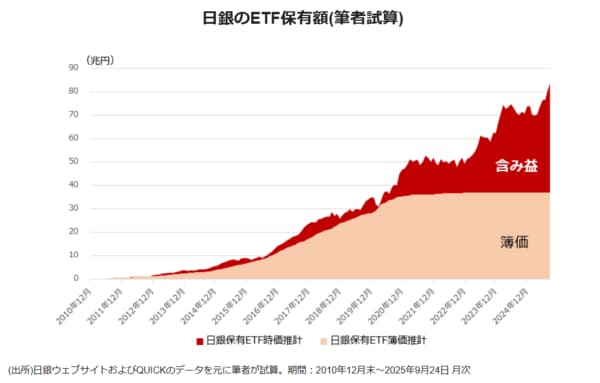

8月末時点で日銀のETF保有額は80兆円超に

簿価ベースで約37兆円になる日銀のETF保有額だが、時価ベースではどれくらいになるのか。日銀は詳細を公表していないこともあり、メディアの報道をみても、70兆円だったり、80兆円だったり、情報が錯そうしている。そこで、日銀が公表している買い入れ方針や買い入れ時期・額など入手可能な情報を元に、筆者なりに試算してみた。それをまとめたのが以下のグラフだ。

筆者の試算によれば、日銀の保有するETFは今年8月末時点で80兆円を超えており、足元は85兆円程度に達している可能性もある。あくまで試算ではあるが、日銀の保有するETFの時価は簿価の2倍以上になっている可能性が高い。

今回、日銀が公表した売却方針によれば、年間の売却ペースは簿価で3300億円程度、時価で6200億円程度としている。植田総裁が記者会見で「100年以上かけて」と発言した通り、確かに簿価ベースで考えれば、110年程度をかけて売り切る計算になる。ただ時価は今後も変わるため、「(その時々の)時価で6200億円程度」を上限と捉えるならば、売却完了まで場合によっては200年以上かかる、気の遠くなるほど長いスパンの話にもなりかねない。今回、日銀が発表した政策の読み解き方には多少の注意を要すると筆者は感じている。