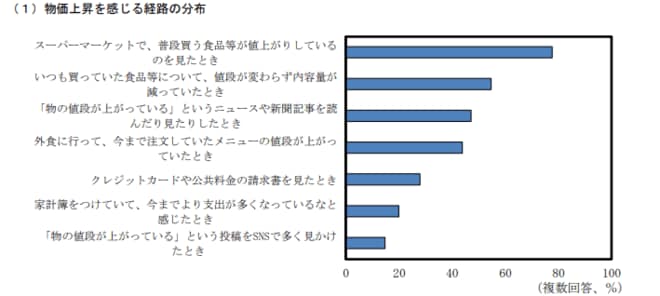

日常の買物が物価上昇の実感につながる

物価上昇を実感する場面として、約8割の消費者が「スーパーで普段買う食品が値上がりしているのを見たとき」を挙げている(複数回答)。次いで、「値段は変わらないが内容量が減ったとき」が約5割に達している。値上げには前者のように金額差としてはっきりと分かるものと、後者のように見えにくい価格変化がある。

物価上昇を感じる経路

出所 内閣府「令和7年度年次経済財政報告」

なお年代別に見ると高齢層ほどこうした変化に敏感であり、日常の買物を通じて物価上昇を強く実感している傾向がある。

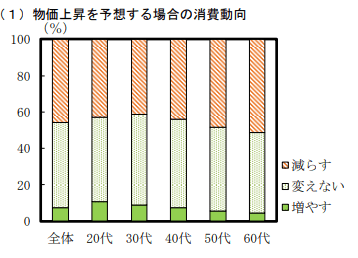

高齢層ほど「今のうちに買っておこう」とはならない

また調査では、「来年、物価が思った以上に上がりそうだという状況になったら、今年の消費額をどうするか」という質問を行っている。結果、「増やす」と答えた人は1割未満に対し、「減らす」「変えない」がそれぞれ45%以上となっている。若年層ほど「増やす」と答える割合が高く、高齢層ほど「減らす」と答える傾向にあった。

物価上昇の予想と消費動向

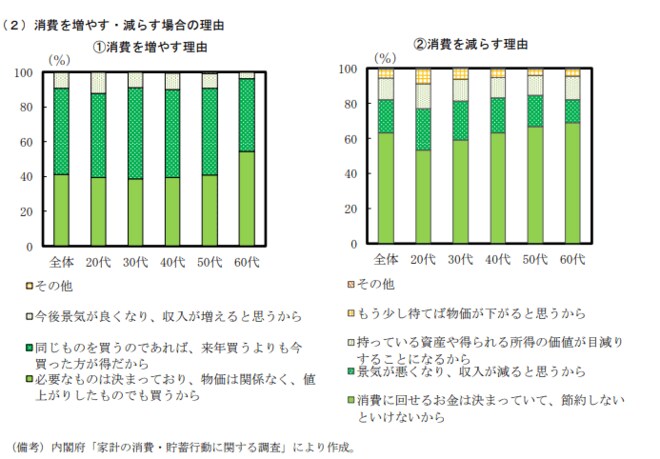

「増やす」と答えた人に理由を聞くと、「同じものを買うのであれば、来年買うよりも今買った方が得だから」という人が全体の約半分、残りは、「必要なものは決まっており、物価は関係なく、値上がりしたものでも買うから」ということだった。

一方、「減らす」 と答えた人の理由は「消費に回せるお金は決まっていて、節約しないといけないから」が全年代で最も多く、全体の6割超となっている。

物価上昇の予想と消費動向

さらに「物価が上がり続けるなら、来年ではなく今、車や家電などを買い替えたほうが良いと思うか」という質問に対しては、「強くそう思う」「ややそう思う」と答えた人は全体で3割強。20代では約4割、60代では約25%と年代によって差がある。

つまり高齢者は物価上昇を強く予想しながらも、そのことが消費を前倒しする動きにはつながりにくい心理にあると考えられる。

なお20年ほど前と比較して、60歳以上の高齢世帯が3割超から4割超に増えていることも消費の伸び悩みに影を落としている可能性があることにも留意が必要だろう。

調査からは高齢者ほど物価上昇を強く予想する一方で、その予想が消費の前倒しにはつながりにくい傾向が明らかになった。こうした状況には高齢者が安心して消費できる環境づくりが重要となるだろう。

一方で私たち一人ひとりが取り組めることもある。収支の見直しと家計の「見える化」を進め、月単位あるいは週単位で予算管理をする。利用できそうな公的、民間支援制度を調べる。住宅支援や医療費助成制度、就労支援や職業訓練、副業などの活用も視野に入れてもよいかもしれない。

●物価上昇には望ましい水準があるとされるが…後編「「いつまで、どこまで上がるのか…」2%前後の物価上昇率を「望ましい」と考える人は多いか少ないか?」にて詳報している。

調査概要 白書名:「令和7年度年次経済財政報告」 調査主体:内閣府 公表日:2025年7月29日