消費「コロナ禍で大きく低下後、回復せず」

2025年も春闘において前年を上回る賃上げ率が実現するなど上昇気流は続いている。この流れは継続し、伴って消費も増え、持続的に景気は回復していくのだろうか。

手取り収入のうち、どれだけ消費に回されたかを示す消費性向は家計の消費意欲を測る指標として知られている。消費性向が高いほど収入の多くが消費に使われていることになり、消費意欲を示す目安になる。

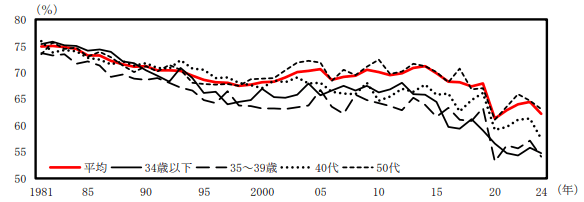

内閣府が7月29日に公表した「令和7年度年次経済財政報告」では、総務省の家計調査報告に基づき平均消費性向の推移をまとめている。その結果、50代以下が世帯主の二人以上勤労者世帯の各年代では2010 年代前半以降、いずれも低下傾向にあることが分かった。

消費性向の推移(二人以上勤労者世帯、年齢別)

特に20年のコロナ禍では、一人当たり10万円の特別定額給付金の支給で所得は増えたものの外出自粛などで消費機会が減り、消費性向は大きく下がった。その後、23年にかけて多少回復はしたが、コロナ前の水準には戻らず、24年には再び低下している。

所得は増えているが、消費支出の伸びは鈍い

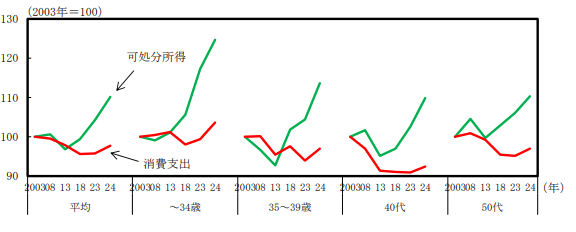

賃上げのほか、所得税や住民税の定額減税などの効果で可処分所得は増えているが、消費支出の増加は限定的だ。03年を100とした場合、可処分所得は年代ごとに違いはあるものの110~120超まで上昇しているのに対し、消費支出は90台から100超にとどまっている。

所得と消費の動向(二人以上勤労者世帯、世帯主年齢別)

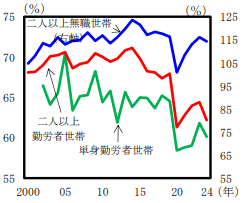

他の世帯の状況はどうだろうか。二人以上無職世帯では、コロナ禍で大きく平均消費性向が低下した点は二人以上勤労者世帯と共通している。しかし23年にかけておおむねコロナ禍前の水準を回復、24年は若干低下したものの横ばいとなっている。

消費性向の推移(世帯分類別)

一方、単身勤労者世帯も同じくコロナ禍に大きく低下した後、上昇傾向には転じたものの回復には至らず、24年もコロナ禍前を大きく下回った状態だ。このことから近年の消費性向の低下は勤労者世帯に共通してみられる傾向といえそうだ。