「全世界株インデックスファンド」の併せ持ちは完全に無意味か

話は変わるが、少し前、「違う運用会社の全世界株のインデックスファンドを併せ持つことは意味があるか」と問われたことがある。筆者はこうした質問に対して、嘲るような対応をするべきではないと考えている。いまだにリスク資産への投資に不安を覚える人は多い。そういう人にとって、分散とは何か、どういう時に分散の効果が大きくなるかといったことをちゃんと伝える必要があるだろう。

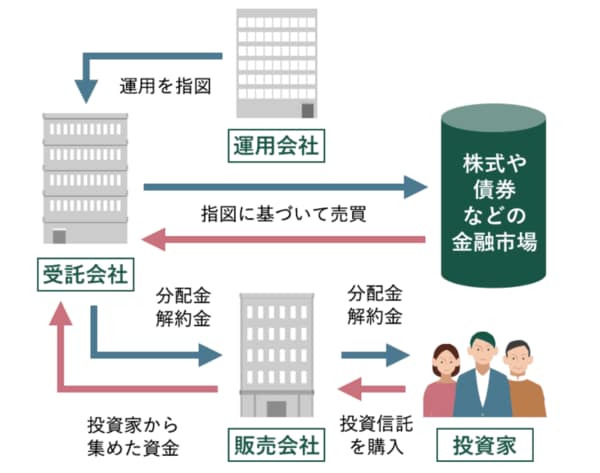

加えて、「リスク分散」をもう少し幅広に捉えれば、「違う運用会社の全世界株のインデックスファンドを併せ持つこと」が全くの無意味とは言い切れない面もある。投資信託の資金は、信託銀行内の「信託財産」として分別管理されている。投信に係る業者(運用会社、販売会社、信託銀行)が仮に倒産しても投信の資金は守られる仕組みだ。その意味においては、投信の受益者は投信に係る業者の直接的な信用リスクは負っていない。

ただ、運用会社の経営悪化やファンドの規模縮小などに伴い、投資先のファンドに充てられる経営資源が削減されるというリスクはある。インデックスファンドといえども、決して運用は簡単ではなく、見方によってはアクティブファンド以上に緻密なオペレーションが日々繰り返されている。目に見えない部分も含め、運用手法が変わり、ベンチマークからの乖離が大きくなる、ということだってあり得なくはない。

トラッキングエラー拡大はインデックスファンドにおけるリスクの拡大と捉えられるし、撤退による繰り上げ償還や他社への運用移換(過去に実例がある)などもリスクと捉えられなくはない。なので、質問に対しては、「本来の分散効果という面においてはあまり意味がないが、強いて言えば、運用手法の変更や繰り上げ償還などのリスクに対応できる面はある。併せ持つことは、管理がほんの少し煩わしくなるくらいのデメリットしかないので、よく検討したうえで併せ持ちしてみるのもよいのではないか」というのが誠実な回答になるだろう。

「意味がない」と「害がある」は異なる

結局のところ、冒頭で説明したように、「意味がない」ことを「害がある」に無意識に置き換えてしまうところに、このような議論が抱える、根深い問題があるような気がする。人間は同じ額であれば利益の喜びよりも損失の痛みの方が大きく感じる。そしてネガティブな情報を必要以上にネガティブに捉えようとする性質がある。いずれも人間の思考の「クセ」、認知バイアスと呼ばれるものに起因する。「意味がない」を「害がある」に置き換えてしまう心理の裏には、認知バイアスが見え隠れするように筆者は思う。

これは普段の生活にも言えることだ。「意味がない」ことを必要以上に避けてしまっていないか。または、「意味がない」行動をとっている人物を無意識に見下していないだろうか。実はあまり意味がないようにみえても、よく考えてみるとちょっとした意味がある行動は結構あったりする。「意味がない」と「害がある」は異なるということを意識するだけで、心に余裕をもって生きていけることにつながる気もするのだが、いかがだろう。

なお、一頃に比べると「米国例外主義」が後退した今となっては、オルカンとS&P500の併せ持ち議論を若干、古臭く思う人もいるかもしれない。ドイツDAXのインデックスファンドとオルカンなどとの併せ持ちなども議論として面白いと思うが、別の視点が必要となるため、場を改めて展開してみたい。