3月26日、アセットマネジメントOneとティー・ロウ・プライス・ジャパンは、「リタイアメントプランニングに資する事業展望」に関する共同記者発表会を開催。DC市場の現状や課題に触れた上で、今後両社が協働して行う取り組みを紹介し、第一弾として新型ターゲットイヤーファンド「未来のわたし」シリーズをリリースすることを発表した。

リタイアメントビジネスへの参入理由と協働の目的は

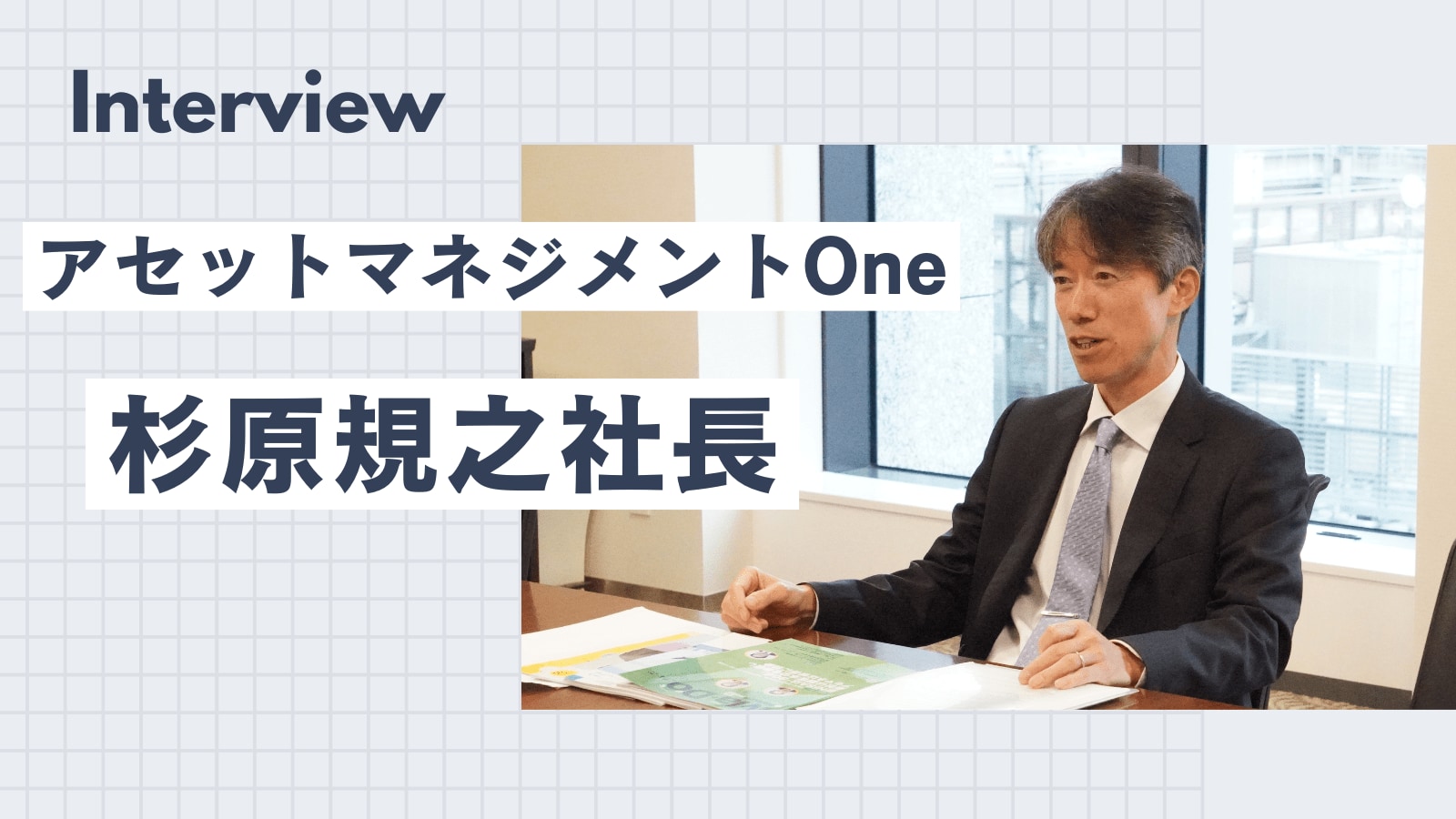

アセットマネジメントOne 代表取締役社長 杉原規之氏は、新NISA導入に続き、企業型確定拠出年金(企業型DC)や個人型確定拠出年金(iDeCo)の制度改革が進められている日本の現状について「個人の資産形成に向けた環境は大きく変わろうとしている」とした上で、「年金制度やリタイアメントプランニングに対する理解度には、依然として課題がある。インフレが常態化する世界で、多くの個人が十分な資産形成に取り組めていない可能性がある」と課題感を語った。

また「投資性商品を中心に選択しているDC加入者に対しては、マーケットの変動に合わせて短期的な売買を行う傾向も見られ、運用支援や金融経済教育の観点で、より踏み込んだサポートの必要がある」と説明。

今回のティー・ロウ・プライスとの協働には、米国の老後資産形成において業界をリードしてきた同社とタッグを組むことにより、最短距離で日本のリタイアメントビジネスの進化・発展に挑むことが狙いであると述べた。

ティー・ロウ・プライス・ジャパン 代表取締役社長兼最高経営責任者 本田直之氏は「昨今、NISAの導入も相まって、資産形成としての投資行動が加速している。個人の方々に投資をより身近に感じていただけるよう、資産形成のサポートをしていきたい」と語った。

リタイアメントビジネスの展望

今回発表されたリタイアメントビジネスの進化・進展のための具体的な取り組みは、「新商品提供」「金融経済教育」「事業者サポート」の3つが大枠となっている。

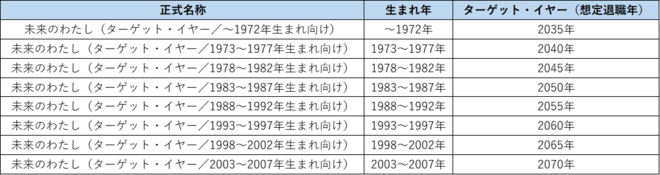

「新商品提供」では、DC加入者のニーズへの対応を目的として、新しいDCプロダクトを提供する。第一弾として、新型ターゲットイヤーファンド「未来のわたし」シリーズのリリースが発表された(詳細は後述)。

「金融経済教育」では、金融リテラシー向上を目的として、アセットマネジメントOneの社内組織である「未来をはぐくむ研究所」の調査・研究を通じた情報提供の充実を図る。同研究所による「職域における資産形成・金融経済教育等に関する調査(2024年8月調査)」はティー・ロウ・プライスとの共同調査であり、今回の取り組みの起点となった形だ。未来をはぐくむ研究所 所長 伊藤雅子氏は「DCはいかに正しい知識で初期設定を行うかが最も重要。調査結果での日米の差を見ながら、教育・サービスを提供していきたい」と意気込みを語った。

「事業者サポート」では、金融資産・退職金/確定給付企業年金(DB)・DC全体をパーソナライズして把握するツール等を事業者へ提供する。また従来、DCはリテール部門で取り組んできたが、機関投資家部門においてDB・DC一体で取り組む点も注目すべきポイントとなっている。

新型ターゲットイヤーファンド「未来のわたし」シリーズの特徴

同ファンドは11資産と20戦略を柔軟に変更、追加する従来のターゲットイヤーファンドにはないアクティブ運用で、信託報酬は0.8%程度が予定されている。

最大の特徴は、ティー・ロウ・プライスが日本向けに独自開発したグライドパス(年齢に応じた資産配分の運用)にある。従来、多くのグライドパスは平均的かつ、ある時点のシンプルな仮定に依存していたが、同ファンドでは、日本の経済や市場環境の変化をモデル化し、能動的な資産配分と機動的な運用を行うことで、日本向けにカスタマイズされた設計となっている。具体的には、1万通りの経済シナリオモデル(インフレ、経済成長率、資産クラスのリターン等)、行動シナリオモデル(社会保障制度、賃金カーブ、年金・退職金制度等)、効用満足度モデル(平均余命、生存率等)が考慮された。

「できるだけ豊かな(消費水準の高い)老後を過ごしたい」「資産の変動はなるべく小さくしたい」といった現役世代の加入者ニーズに寄り添い、高齢期の所得確保に資する運用を目指す。

従来、企業型DCは運営管理機関と企業による運営が主流であった。それゆえ、今回のような資産運用会社によるリタイアメントビジネスへの参入は、業界にとって新しい流れとなる。資産運用会社の参入が進めば、多様な商品ラインアップ(選択肢)からライフプランにあった商品が見つけられる、投資教育を受ける機会が増え、適切な投資判断につながるなど、結果的にDC加入者が得られるメリットも大きいと考えられる。今後発表される2社の具体的な取り組みと、他の資産運用会社の動きにも注目が集まりそうだ。