選択基準1 純資産総額が極端に小さい投資信託は買わない

6000本近い投資信託のうち、ある基準を用いて足切りをすると、買える投資信託の本数は一気に減らせます。それが「純資産総額」です。

前述したように純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式や債券などを合計した時価総額のことで、2つの要因によって増減します。

ひとつは組み入れた株価や債券価格の値動きです。組入銘柄が値上がりすれば純資産総額は増加し、逆に値下がりすれば減少します。

もうひとつは設定・解約による増減です。投資信託を購入する人がいれば、その資金で株式や債券を買い付けして純資産総額が増加します。逆に解約する人がいれば、株式や債券を売却して資金が出ていくため、純資産総額は減少します。

このように組入銘柄の値上がり・値下がりと、資金の流出入の掛け算によって、純資産総額は増減しているのです。

私が実際に投資信託を選ぶ場合、純資産総額が極端に少ないものは候補から外します。

実はこれだけで、買ってもいい投資信託を大幅に減らすことになります。

ここで多くの人が気になるのは、「それなら純資産額は最低いくらあればいいのか」だと思います。その基準として、まずチェックするのが繰上償還条項です。

繰上償還とは、信託期間終了前に運用が強制的に終了されてしまうことです。運用を継続するのが困難な状況、たとえば解約が相次いで資金流出が止まらなくなり、ポートフォリオが維持できなくなった場合に、受益者(購入者)から決を採ったうえで繰上償還が確定します。

繰上償還条項では、解約などによって受益権口数がどのくらいになった時に繰上げ償還されるか書かれています。その基準となる受益権口数が多くの投資信託において、30億口です。仮に1口あたりの基準価額が1円だとしたら、30億円が目安になります。1口あたりの基準価格が1.8円であれば、1.8円×30億口=54億円が繰上償還されるかどうかのギリギリの純資産総額になります。

これを厳密に考えるのであれば、受益権口数を計算しなければなりません。計算は簡単で、純資産総額を1口あたり基準価額で割れば算出できます。

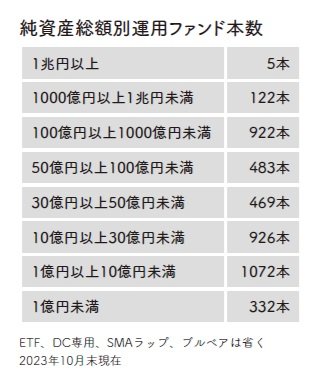

実務上は、純資産額50億円以上を目安としています。ちなみに2023年9月末時点で運用されている追加型投資信託(いつでも購入可能なタイプのこと。決められた募集期間しか購入できないのは単位型投資信託)は全部で5770本です。このうち純資産額が50億円未満を削除すると、買っていい投資信託の本数は1532本まで減らすことができます。