日本は収奪的な社会に移行したのか

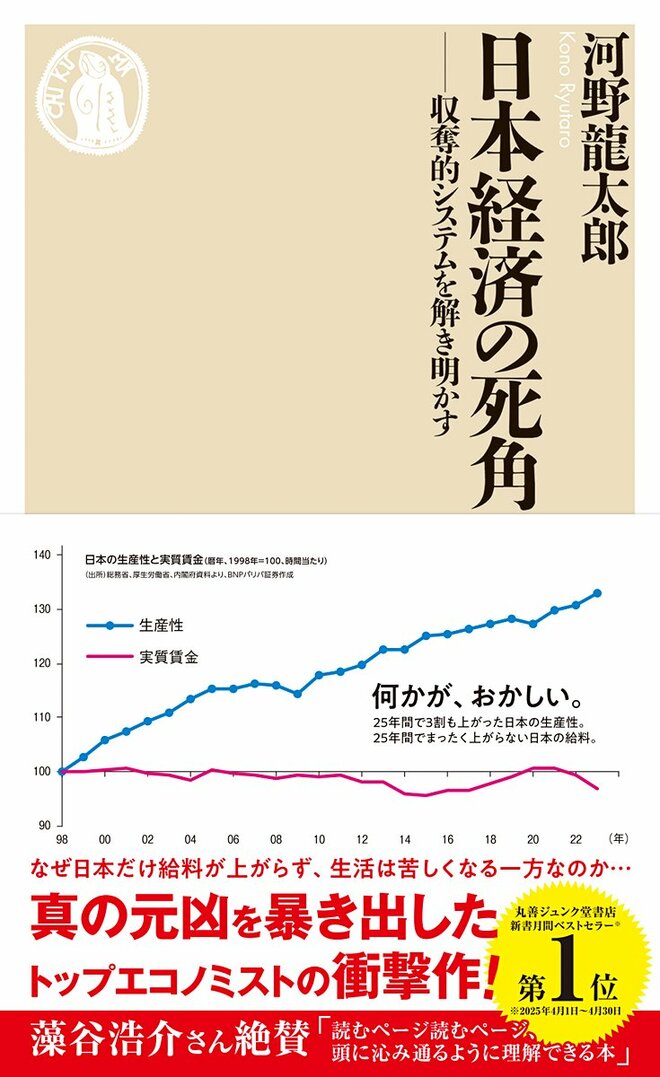

これらのデータで、筆者の主張の意味するところが、お分かりいただけたのではないでしょうか。日本の問題は、生産性が低いから実質賃金を引き上げることができない、ということではないのです。生産性が上がっても、実質賃金が全く引き上げられていない、というのが真実なのです。それゆえ、筆者は、生産性を上げることの重要性は否定しないものの、喫緊の課題は所得再分配であると長く訴えてきました。家計が収奪されているから、日本経済は長期停滞が続いているのではないでしょうか。

この問題を解く鍵が、2024年のノーベル経済学賞を受賞したダロン・アセモグル、ジェイムズ・A・ロビンソン、サイモン・ジョンソンらの論考にあります。この3人は本書に度々、登場しますが、まず、アセモグルとロビンソンの二人は、2012〜2013 年に世界的ベストセラーとなった『国家はなぜ衰退するのか――権力・繁栄・貧困の起源』において、様々な歴史的事例から、衰退する国家と繫栄する国家には、政治経済的な制度に大きな違いがあることを明らかにしました。

衰退する国家の制度は、収奪的であり、一部の社会エリートが富を独占します。繁栄する国家の制度は包摂的であり、幅広い人々が政治プロセスに参加し、権力が分散されて、自由競争と技術革新が奨励され、豊かさを分かち合うといいます。

アセモグルとロビンソンが懸念したのは、権威主義国家の中国の行く末だけではありませんでした。当時はまだ中国が二桁近い成長を続けていましたが、収奪的な社会システムのままでは、高成長は続かないというのは、経済の専門家の間では、コンセンサスになっていたと思われます。ただ、アセモグルとロビンソンの念頭にあったのは中国だけではなく、自由競争と技術革新が広く奨励されてきたはずの米国においても、イノベーションの果実である富が一部の人々に集中すると同時に、青天井の企業献金が容認され、金権政治がまかり通るようになっており、収奪的な社会へとシフトしているのではないかという問題が強く意識されていました。

なお、翻訳書が日本で出版された際、「収奪的(Extractive)」という言葉に対立する言葉として「包括的」という和訳が当てられていました。2024年のノーベル経済学賞の受賞関連のマスコミの記事でも日本では、「包括的」という言葉が使われているケースがあります。ただ、英語表記は「Inclusive」であり、本書では、「包摂的」という言葉を使 っています。アセモグルたちの真意は「包摂的」であり、その後の著作では「包摂的」が 訳語に当てられています。「包括的」と訳すると、「Comprehensive」と受け取られ、ちょ っと異なる意味になってしまいます。

さて、アセモグルとロビンソンが2020年に出版した『自由の命運――国家、社会、そして狭い回廊』でも、米国が収奪的な社会に向かっていくことがより明確に懸念されていました。ただ、これらの書籍が日本で話題になった際、皆が貧しくなっているとしても、わが日本では、目立った経済格差が広がっているわけではないとして、他人事だと考えられていました。

灯台下暗し。包摂的だったはずの日本の社会制度は、いつの間にか、収奪的な社会に向かっているのではないでしょうか。同時に、四半世紀にわたって実質賃金が横ばいで抑えられてきた結果、諸外国に比べて、日本は、経済的な豊かさが大きく劣後するようになっているのではないでしょうか。

日本経済の死角——収奪的システムを解き明かす

著者名 河野龍太郎

発行元 ちくま新書

価格 1034円(税込)