欧州は日本より生産性は低いが実質賃金は上昇

これらの数字を見て、読者はどう考えるでしょうか。米国と同程度に生産性を高めれば、日本も多少は実質賃金が上がるはずだから、成長戦略にもっと注力すべきと考える人もいらっしゃるかもしれません。ただ、そうした判断を下す前に、欧州のデータを見ていただきたいと思います。ここで持ち出すのは、経済運営がとても上手く行っているスウェーデンとかデンマークではありません。欧州の大国であり、日本と同様に経済運営に苦しむドイツとフランスです。

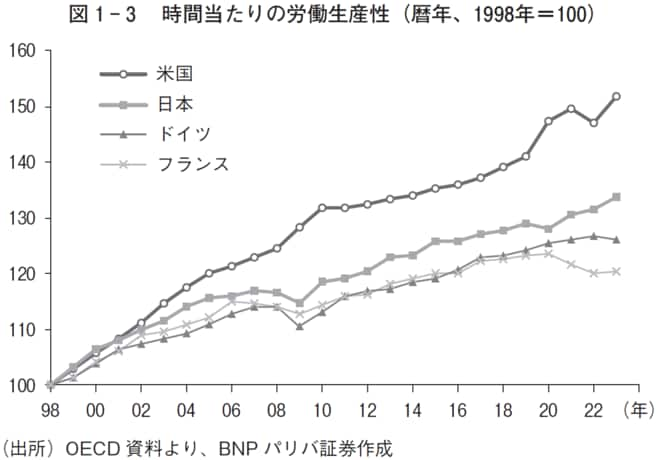

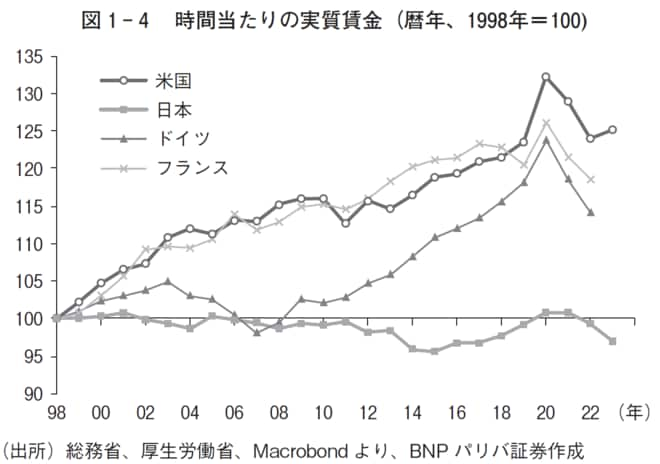

図1-3は、米国と日本に、ドイツとフランスを加えた4カ国の時間当たり生産性の推移を描いたものです。図1-4は、それらの4カ国の時間当たり実質賃金の推移を見たものです。

1998年以降、日本の時間当たり生産性は30%程度上昇し、50%上昇した米国には及ばないとはいえ、25%程度上昇したドイツや20%程度上昇したフランスに比べると高めであり、決して不出来とは言えません。一方で、日本の時間当たり実質賃金は、ドイツ、フランスに大きく劣後しています。生産性で劣るはずのフランスは、少なくともコロナ前までは、米国の実質賃金に匹敵する動きを見せており、累計では20%弱、ドイツの実質賃金は米仏には及ばないものの15%弱と、全く増えなかった日本と違って増加しています。

労働者の権利を重視する社会民主主義的な傾向の強いドイツやフランスでは、生産性が改善すると、それが実質賃金にも明確に反映されています。つまり、企業が新たに付加価値を生み出した際、株主がリスクテイクの対価として期待する資本収益率を上回る利益については、労働者にも分配するというレント・シェアリングの社会慣行が根付いているわけです。レントというのは、経済学の用語で、地代という意味もありますが、ここでは、株主が取ったリスクに見合う収益を超えた部分(超過リターン)を意味します。

1980年代以降、新自由主義が世界を席巻し、すっかり社会民主主義的な要素が失われてしまった米国では、確かに資本の取り分が大きく増えています。それでも、増えた付加価値の一部(超過リターンの一部)は、労働者の貢献として実質賃金に反映されています。しかし、日本ではそれが全く反映されていないのです。