為替の動向は

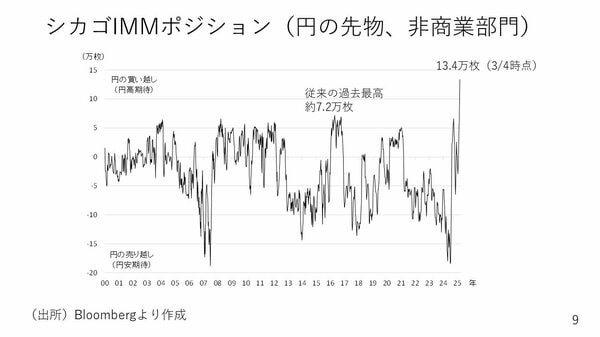

改めて投機筋のポジションの動向をいくつか見ていきたいと思います。まずシカゴIMMポジションです。

メディアでもよく取り上げられる指標で、非商業部門の円の買い越しと売り越しを差し引いたネットポジションがどちらに傾いているかを示したものです。0より上は円ロング(円の買い越し)で円高に期待していることを意味します。

グラフは2000年以降の25年分をまとめたものです。

過去最高は2016-17年ごろに記録した約7.2万枚の円ロングでした。それが足元の3月4日時点では13万枚以上の円ロングとなっています。マーケット参加者も円ロングでかなり過剰な状態にあります。

ですから、さらに円ロングが積み上がって、さらに円高に動くのは徐々に困難になってきていると考えられます。

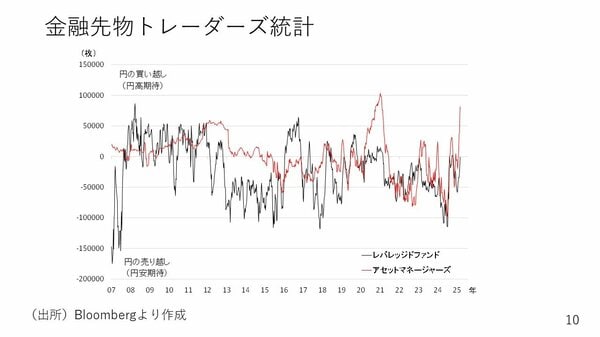

ほかにも、ポジションはいくつかの切り口で統計が取られています。たとえば金融先物のトレーダーズ統計では、レバレッジドファンド(ヘッジファンドなど)の動向を見ることができます。

黒い線を見てみましょう。昨年の夏にかけて円ショート(円売り)を仕込んでいましたが、現在はその後、円の買い戻しがほぼ一巡し、プラスマイナス0の水準まで戻ってきています。つまり円ショートの解消が進みました。

赤い線はアセットマネージャーズ(年金基金など取引スパンが長めの投資家層)のポジションです。彼らの円ロングも2020年に次ぐ高水準に積み上がっている状態です。

つまり、IMM非商業部門のポジションは過去最高で約2倍の円ロング、レバレッジドファンドは円ショートをほぼ解消し、アセットマネージャーズは過去2番目の水準まで円ロングとなっており、足元の円高はかなり一巡しつつあると考えられます。

相場が動くには誰かが円を買う必要があります。ですが日本の貿易収支は赤字です。実需ではドル買い円売りの参加者が多い傾向にあります。またM&Aも活発で、直接投資も円売りの方が多い状況です。

ただ、日本の投資家による円買いが出る可能性があり、この点には警戒が必要です。

例えば円建てでみたS&P500の動向を見てみましょう。

単純にS&P500とドル円を掛け合わせたグラフになります。2020年以降ずっと上昇してきました。黒い点線で示したコロナ禍以降のトレンド線よりはまだ高い水準にあるものの、青い点線で示した新NISAが開始された2024年1月以降のトレンド線を割ってきています。

相場は一般的に高値から10%下落すると調整局面に入り、20%を超えると弱気相場入りと言われますから、現在は調整局面にあると言ってもよいでしょう。

もし、昨年以降、S&P500の投資信託に資金を投入した個人投資家が、高値から1割以上の下落を見て「もっと下がるかもしれない」と解約すれば、それは為替では円買いになります。

したがって、日本の投資家が現在の株安を警戒して円買いに動く可能性があるということです。

投資信託の純資産残高は2023年末の約326兆円から昨年末の約381兆円まで約55兆円増加がありました。その内、3-4割が外貨建てに向かっていたとすると、20兆円以上の円売りが発生したことになります。

この20兆円の半分が解約で円買いに回れば10兆円規模の円買いとなります。この点を踏まえれば、日本の個人投資家が株安と若干の円高を警戒して取引解消に動けば、それなりの規模の円買いが出る可能性があり注意が必要です。

米国株も高値から1割超の下落で調整局面入りしています。ただ、株式専門家の間では、現時点では企業業績の著しい悪化は見込まれておらず、割高感の調整の範囲内で収まるという見方が一般的となっています。

―――――――――――――――――――――――――

後編:【「ドル底入れの兆し」も警戒すべき4つのリスクとは?FOMCやドイツ財政拡張策の動向など徹底解説! 】では米ドルは底入れをしたのかをテーマにより詳しく3月10日週のドルの動きを解説するとともに、3月17日週の注目ポイントを紹介します。

「内田稔教授のマーケットトーク」はYouTubeからもご覧いただけます。