2024年は年末にかけて投信市場への資金フローに鈍化の兆しが見られました。NISAの投資枠が暦年での管理であることを考えれば、新年に入って新たな投資先に資金を向けるため、年末にかけて利益確定売りが出やすいといった要因もあるかもしれません(2023年11月、12月もこうした動きから資金流入が大きく鈍化しました)。

2024年に関して言えば、やはり8月初旬に顕在化した金融市場の不安定化によって、投資家の警戒感が高まったという要因も大きかったと思われます。実際に、それまで資金流入が集中していた外国株式型の資金フローが大きく鈍化した一方で、よりリスクを抑えたアセットアロケーション型(バランス型)のファンドの資金流入額は2024年前半よりも後半の方が大きくなっています。

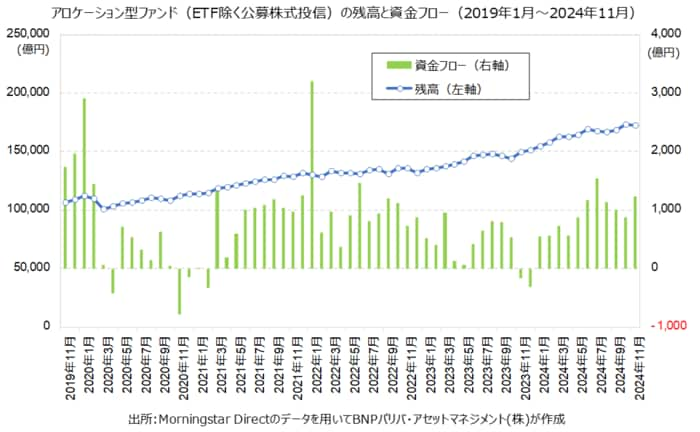

足元で資金流入強まるアロケーションファンド

以下のグラフを見ると、アロケーション型ファンドの残高は2024年11月時点で17.3兆円となっており、新型コロナショックの相場急落時(2020年3月)の10.0兆円からほぼ一本調子に増加しています。また、資金フローは2021年に入ったあたりから流入トレンドに転じており、足元の5カ月のうち4カ月で1000億円を超える資金流入額となるなど、投信全体の資金フローが鈍化する中でその存在感を高めています。

アロケーション型に分類されるものの中で資金流入が見られている個別ファンドを見ると、銀行での販売が中心と見られるファンドやゴールド(金)への資産配分が特徴となっているファンド、そして確定拠出年金(DC)向けのファンドやネット証券での販売が中心と見られる低コストのバランスファンドなど、様々なチャネルでその関心が高まっていることがうかがえます。なお、対面の証券会社で売れ筋のファンドが出てこないのはアロケーション運用に関心が低いためではなく、ラップ口座がその中心的な役割を担っているためだと考えられます。

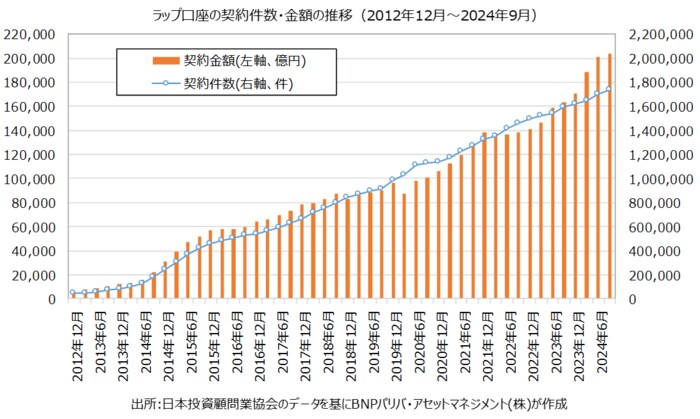

7-9月の相場混乱を受けても拡大するラップ口座

当連載の「⑤外国株式型への資金集中とアセットアロケーションの重要性」のなかで、アロケーション運用を同じように行う金融商品として取り上げたラップ口座の動きについても確認しておきたいと思います。12月10日に日本投資顧問業協会が公表した2024年9月末時点の契約資産の状況によれば、ファンドラップに代表される「ラップ口座」の残高は20兆円を超えて過去最高を更新しました。次のグラフでも示したようにラップ口座は契約金額・件数ともに増加トレンドが続いており、最新のデータである9月末で、契約件数が173.6万件、契約金額は20.3兆円に達しています。

2024年前半(1-6月)は好調な株式相場、円安外貨高の効果で契約金額の伸びが大きかったものの、7-9月の相場混乱を受けてもなお、契約件数の増加ピッチが弱まっていないことが確認できます。またラップ口座の契約1件当たりの金額は1170万円と、ロボアドバイザー(ロボアド)の人気で一時は1000万円を下回るなど小口化する傾向にありましたが、再び増加トレンドに転じています。こうしたことからも、対面チャネルにおけるラップ口座の拡大も続いているものと考えられます。

ラップ口座内で存在感高まる債券ファンド

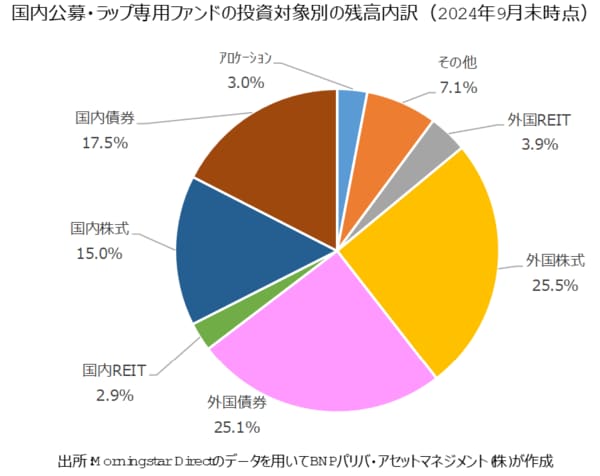

ここで、拡大するラップ口座の運用状況も確認しておきましょう。投資顧問業協会の統計では9月末時点で20.3兆円の残高がありますが、このうちの大部分は国内のラップ口座専用ファンド(以下、ラップ専用ファンド)で運用されています。ロボアド最大手は外国ETFを活用した資産運用を行うなど、全てが国内の公募投信で運用されている訳ではありませんが、9月末時点の国内公募投信におけるラップ専用ファンドの残高は15.1兆円と、ラップ口座の契約金額(20.3兆円)の4分の3程度を占めています。

以下のグラフはこの15.1兆円に上るラップ専用ファンドにおける投資対象別の残高内訳を示したものです。これを見ると、株式ファンド(外国株式型と国内株式型)が計40.5%にとどまっているのに対し、債券ファンド(外国債券型と国内債券型)が計42.6%と、債券への投資配分の方が大きくなっています。また、今年に入って株式相場が大きく上昇する中で、資産配分を一定に保つ動き(リバランス)などから債券ファンドに目立った資金流入が見られています。日本の10年債利回りが1%台を回復したことも、こうした債券シフトの動きを強めていると言えるでしょう。

国内公募投信全体で見ると、まだまだS&P500や全世界株式、米国の成長株式といった外国株式ファンドに人気が集中しているように見えますが、特に夏の相場変動を受けて、アロケーション運用への関心が徐々に高まっているように感じられます。市場拡大を続けるラップ口座に加えて、アロケーションファンドでは金や債券などを組み入れた商品も目立っており、債券への資産配分も含めたアロケーション運用が安定的な資産運用の受け皿として存在感を高めつつあると言えそうです。