テレビを視聴していると転職サイトの宣伝が流れないことはなく、Yahoo! Japanニュースの「主要」箇所にも、入社・退職を巡る記事が連日掲載される実情が認められる。金融機関ほかの役員や人事部門幹部と対話することも多い筆者だが、近時、こうした面談時に採用を巡る悩みを聞かないことは例外的だ。

異動命令による退職の増加と企業の苦悩

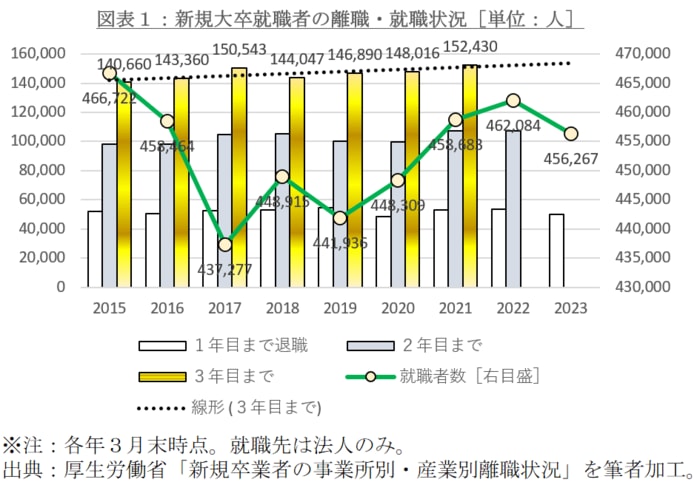

そうした企業側の悩みの一つに、転居を伴う異動(つまりは転勤)を命じられたことを機に退職する異動退職者の増加が挙げられる。日本の雇用慣行の下での異動命令は、一般的には入社後2~3年経過後から発令されることが多いと思われる。2015年以降の大卒者の数値上でも、就職者数に43万人台から46万人台までの変動がみられた一方で、入社後3年までの離職者は14万人台から15万人台とそれほど変動せず高止まりし、なお上昇傾向が認められる[図表1]。

入社時には「勤務地が異動することがある」処遇に納得・合意していたはずのところ、実際の異動命令受令を機に「退職します」と言われるわけで、人事部門としては「話が違う」と思うことだろう。当て込んだ対象者に謝絶されれば、別の者をあてがわざるを得ないものの、そもそもの人手不足・採用難の環境ゆえ、そう簡単にいかないことも多いことだろう。異動退職者側も、現状が売手市場にあり「よそに移るのはそう難しくない」と判断して退職意志を表明している。よって現実的には、そうさせないように譲歩するしかないと受け取る経営者や人事部門も多いようだ。

こうした施策は、人件費率の上昇をもたらすが、それをただ看過し続けるほど企業側も愚かではないだろう。現状のような人手不足の環境が続くようであれば、金銭的な処遇にとどまらず、勤務者側の希望をより丁寧に聴くようになると共に「異動命令を発令しなくても良い状況」を作ろうとするだろう。

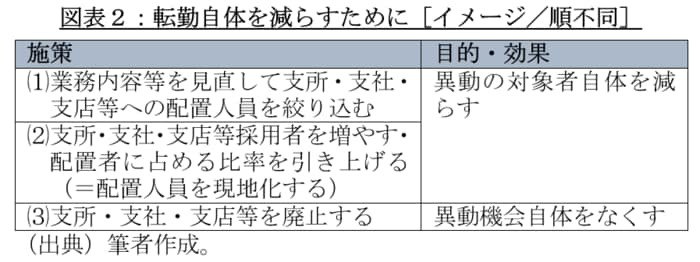

ごく簡単に言えば、そのための施策は以下に集約される[図表2]。

図表2⑴では、いわゆる業務フローの見直しによる本所・本社・本店などへの業務集中のほか、リモート対応や外注化が図られる向きもあろう。図表2⑵では、給与を抑えた地区や県内限定勤務者のほか、近隣に住むパートや派遣など有期雇用者への切替えが図られる向きもあろう。

図表2⑴⑵の結果、支所・支社・支店で支払われる給与の額は減少する。よって居住地の住民から徴収する個人住民税の徴収額が減少するため、公共セクターに直接的な影響を与えよう。つまるところ、地方経済の縮小に他ならず、減少した税額を税率の引上げによって補おうとすれば、住民に嫌気されてさらに転居等を招く悪循環に陥りかねない。

転勤の減少がもたらす地域経済と生活への影響

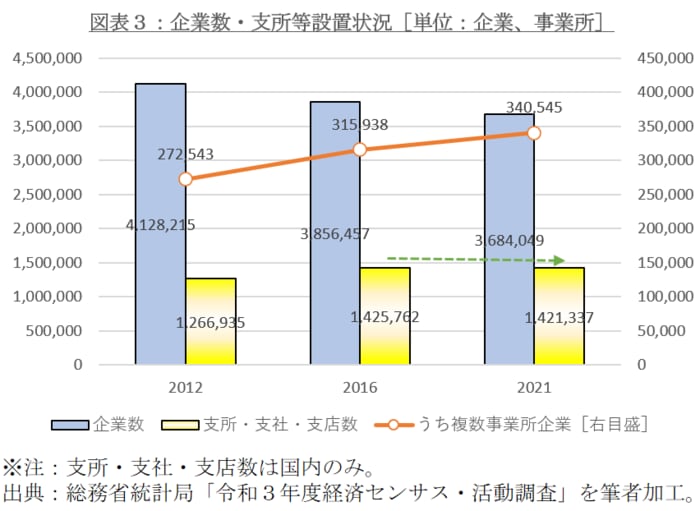

そうした影響がより顕著なのは、言うまでもなく図表2⑶だ。既に企業数には減少傾向が認められるが、2016年と2021年の対比で、国内の支所・支社・支店も減少している[図表3]。

これらの結果、支所・支社・支店に課税する法人住民税等も減少していることだろう。その一方で、複数の事業所を持つ企業の数は増加しているため、企業規模の格差が広がり、資本の寡占化が進んでいることを意味しよう。

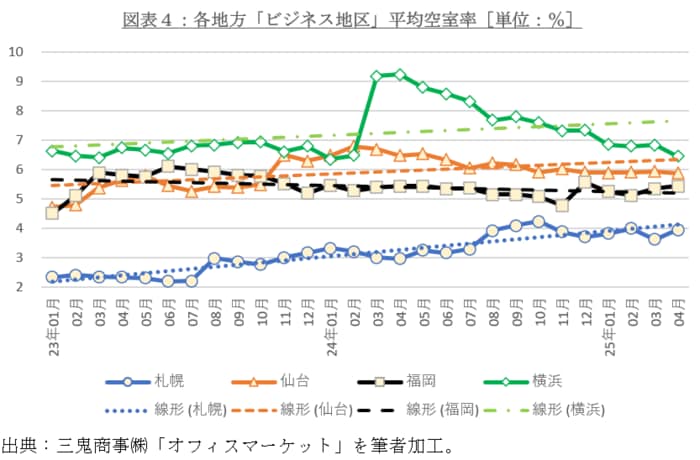

図表2⑴は、事業に必要なスペースの面積・容積を縮小させるため、物理的な変更動機をもたらす。借りているオフィスの面積を減らしたり、もっと狭い物件に移ったりする動きが代表的だ。図表2⑶は、それが行き着いて賃借契約自体を解消する動きをもたらそう。

そうなれば、当然に不動産セクターに負の影響を与えよう。2023年以降の札幌・仙台・福岡・横浜市の各“ビジネス地区”の平均空室率の動きを参照したが、福岡市以外の3都市の空室率にはいずれも上昇傾向が認められる[図表4]。

影響は、事業面だけにとどまらず、個々人の生活面にも漏れなく及ぶ。直接的な影響を被るのは、引越しを含む運輸セクターとなろう。

運送事業者のうち、専門部署がある兼業を含む引越専業者は全国で僅か150~200社程度にとどまると言われる。地方などに特定した専業事業者にとっては、異動退職者の増加が業況低迷をもたらす直接的な契機となろう。

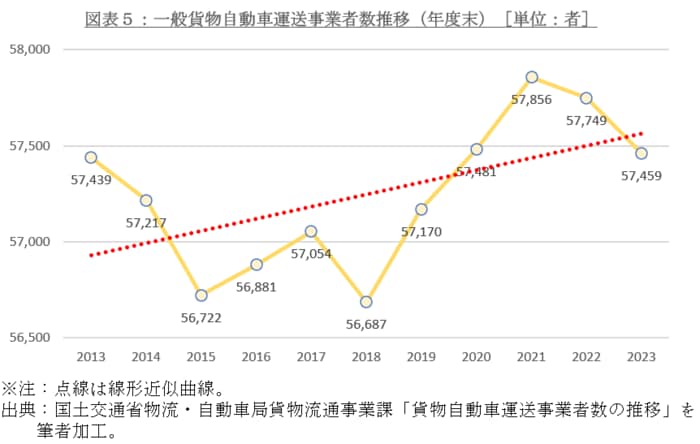

引越対応には、特段の許認可が必要なわけではない。よって実態としては、「一般貨物自動車運送事業者」が他の荷物の配送と調整しながら(ときに混載形態で)引越ニーズにも対応している姿が大宗を占めよう。2021年の事業者数をピークに、一般貨物自動車運送事業者には、既に減少傾向がみられ始めており、背景には免許制から許可制に参入を緩和させたことに伴う過当競争がある[図表5]。この過当競争が、物流セクターの利益率の低さの原因と言われる。

いわゆる“物流の2024年問題”は、こうした環境下でもたらされ、人件費率の上昇などがただでさえ薄い利益をさらに圧縮させている。この状況に引越需要の低迷が加われば、引越などに強みを持つ混載事業者の事業継続を断念させる動機になりかねない。

また、図表2⑴だけでなく、図表2⑵でも単身赴任等の生活様式がなくなるため、複数拠点生活者によって底上げされていたセクターも影響を余儀なくされることになろう。

該当セクターは、すぐに連想される転勤者向けのアパートやマンションだけにとどまらず、インフラ系にも及ぶ。例えば、都市ガスのサービス提供面積が国土の僅か6%にとどまる一方、プロパンガス事業者は約1万6,000社に及ぶ模様だ。相対的に資本の小さいプロパンガスなどのインフラセクターにとっては、支社・支所・支店の閉鎖などに伴う転勤者の減少が与える影響は小さくないだろう。

複数拠点生活では、転勤を契機に現地で中古車などを購入し、帰任と共に売却する動きも珍しくない。従って、自動車販売セクターにも負の影響をもたらそう。経済センサス上の中古自動車小売業の動向には、2014年の15,393事業所から2021年の11,168事業所への減少傾向が既に認められる。転勤者の減少が、事業の継続を断念させる事象も見込まれる。

転勤者の減少は出生率をさらに引き下げる?

時間軸の切り口でも、影響は短期的なばかりではない。2024年8月にこども家庭庁が公表した調査結果によれば、既婚者の出会いのきっかけは、「マッチングアプリ(全体の25.1%)」に次いで「職場や仕事の関係、アルバイト先(同20.5%)」が占め、5組に1組が勤務先で知り合っている模様だ。読者各位にあっても、転勤を契機に結婚に至った事例を見聞きしていない方は恐らくいらっしゃらないだろう。転勤者が減れば、出会いの機会もそれだけ少なくなり、結婚式場などのサービスセクターに負の影響を与えるほか、出生率の引下げ圧力にもなろう。

婚姻世帯が減り、出生率が低下すれば、消費は当然に停滞する。中心市街地の商店街のみならず、ショッピングモールの集客にも影響を与えよう。モール内に出店する子供や若年層向け商店・販売店など小売セクターにとっても逆風となろう。

近時、三大都市圏の居住者との二拠点生活を勧奨している近隣地方都市は珍しくない。本音では定住者を増やしたいものの、それが難しいようであれば別宅などを構えてもらい、せめて週末・休暇時に定期的に訪問する“関係人口”を増やしたいという政策に他ならない。

その切り口では、転勤を機にその土地に所縁ができ、別宅を構える事象も珍しくない。裏返せば、異動退職は、これらの好機を全て失うことを意味しよう。よって自治体は、支社・支所・支店を持つ事業者を通じ、異動候補者に「転勤・赴任すればこのようなメリットがある」とアピールすることで転勤・赴任を勧奨すべきであろう。自治体と企業の利害が一致するため、こうしたニーズへの対応が相応の市場に拡大する可能性もあろう。