多くの金融実務者各位が、「福島県」と聞いて受ける第一印象は、2011年3月11日、東日本大震災発生時の東京電力福島第一原子力発電所の事故と見込みます。

国連系の国際原子力機関(International Atomic Energy Agency:IAEA)では、全世界における原子力の平和利用のための研究・開発・実用化が図られ、原発事故などの検証も行っています。そうした中で、同機関がこれまで最高位の「level7(深刻な事故)」に分類したのは、この福島第一原子力発電所事故と1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故の2件だけです。誤解を怖れずに言えば、世界史に残る事故に他なりません。

東京電力福島第一原子力発電所の事故発生から、来年3月には15年を迎えますが、それだけの大事故ゆえ、収束にはまだ長い年月を要する見込みであり、地域に与える影響も甚大です。今回は、そんな中で復興に向き合う福島県内の金融機関の様子をごく簡単に解説させていただきます。

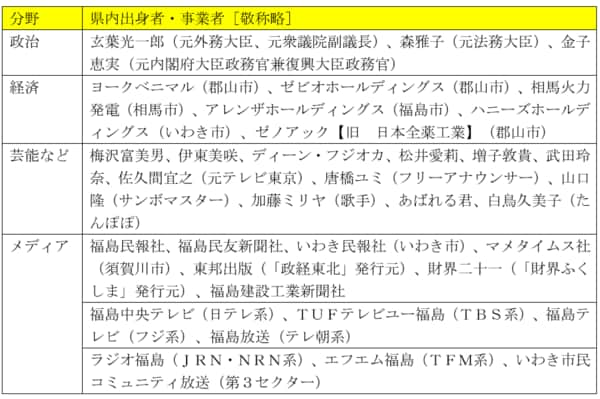

活発なメディア活動

東京からも東北新幹線や東北自動車道でアクセスの良い福島県には、住友ゴム工業の白河工場など、生産設備や物流施設などが多数設立されていました。近年では、医療用機械器具部品の出荷金額が、全国一となっている模様です。医療関係では、ゼノアックが動物用医薬品の研究開発・製造・輸入等を主力とし、国内市場を主導しています。

他に県内に本社を置く企業では、ホームセンターのダイユーエイトやバローなどを傘下に持つアレンザホールディングスの8月中間連結決算期の業績が好調の模様です。他にも、ヴィクトリアを傘下に収めたスポーツ用品2位のゼビオや、カジュアル婦人服大手のハニーズなどがみられます。

広域な県内では、明治時代に自由民権運動が活発化し、メディアが隆盛していった模様です。同一県内に大きな地方紙2紙(「民報」「民友」)がある状況は珍しく、さらに、2014年までは会津日報社、2018年までは福島中央新報社も新聞を発行していました。「政経東北」「財界ふくしま」の地方雑誌2誌がコンビニエンスストアなどにも幅広く置かれており、活発な言論活動の一端を窺うことができます。

金融機関本店は広域に点在

養蚕などが盛んであった福島県では、幕末より製糸製織経済が進み、奥州街道などが整備される中で、かねて人の往来が多かった実情が認められます。維新後には、多くの銀行が設立されました。

吉野周太郎が明治11年に設立した第百七国立銀行、明治13年に設立した福島銀行(※現在の福島銀行とは異なる銀行)や、橋本萬右衛門が大正7年に設立した郡山橋本銀行などが隆盛を誇った模様です。両者は共に製糸製織を本業とし、国会議員も務めていました。

その後に押し寄せたのが、昭和2年の金融恐慌です。第一次世界大戦後の反動恐慌や関東大震災を端緒としたこの波は大変荒く、銀行預金が郵便貯金に預け替えられる事態を皮切りに、同年6月には福島商業銀行が休業・破綻に追い込まれました。破綻は連鎖し、最終的には42行あった銀行が11行まで減少しました。

東邦銀行は、そうした激動の時代に、会津銀行・郡山商業銀行・白河瀬谷銀行を軸に、様々な銀行が収斂する形で、昭和 16 年に現在の郡山市で設立されました。こうした流れとは別に、大正3年には現在の須賀川市に須賀川信用組合が設立され、1951年の信用金庫法施行に伴って改組され、現在の須賀川信用金庫となっています。

現在、面積が北海道、岩手県に次いで広域な福島県に本店を置く預貯金取扱金融機関は20です。県庁所在地に集中していた香川県とは異なり、そのうち福島市に本店を置いているのは4つにとどまります。福島市に本店を置く信用組合はありません。

預貯金の規模から概観すると、桁がひとつ異なる東邦銀行は別格として、農業協同組合(JA)の存在感が相対的に大きいことに驚かされます。最大手JAのふくしま未来(福島市)の貯金量が第二地方銀行2行(福島・大東銀行)の預金量と拮抗しているほか、次点JAの福島さくら(郡山市)の貯金量も、全信用金庫・信用組合を上回っています。農業県である福島県の経済をJAが支える構図が、数値的にも証明されていると考えられます。

県内にはこのほか、都市銀行のみずほ・りそな銀行、地方銀行の秋田・荘内・七十七・足利・常陽・第四北越銀行、第二地方銀行のきらやか・福島銀行と東北労働金庫が支店を置いています。顧客を巡る獲得競争は、相応に激しくなっていることでしょう。

今なお休業店舗あり

東日本大震災での東京電力福島第一原子力発電所事故時には、原子力災害対策特別措置法に基づいて避難指示区域が設定されました。これに伴い、多くの金融機関も休業を余儀なくされ、区域の解除に伴って再開が図られる動向が認められています。

事故発生から10年後の2021年に相双五城信用組合の新地支店が再開されるなど、金融機関側への負担も甚大です。今なお福島・大東銀行の浪江支店が休業を余儀なくされ続けており、震災被害が継続していることを改めて思い知らされます。

人口・事業所減が継続中

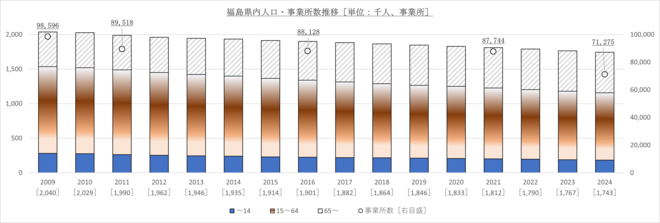

きれいごとを抜きに言えば、サービス業である金融機関経営には、その相手側である法人などの事業者と個人が不可欠です。東日本大震災や新型コロナウイルス感染症などの影響を捉えるため、2009年から昨年までの数値を参照しました。

結果は明確な右肩下りで、誤解を怖れずに言えば、金融機関経営の持続可能性への検証が求められても致し方ない印象を受けます。事業者数もほぼ同調した動きとなっているため、講じられる手段は全て講じてでも人口や事業所数減を下げ停めなければならないように映ります。

リーディングバンクによる創意工夫

県と一蓮托生の関係にある東邦銀行も、上記の状況への危機感は強く、統合報告書にも「福島県」用の㌻を割いて魅力をアピールする活動などがみられています。2011年以降、福島県にも934社を立地している模様です。

同行の震災後の動きとしては、約3兆円であった預金量が5.8兆円と2倍近くまで急増し、運用に追われることになった一面が認められるようです。そうした中で、証券子会社であるとうほう証券を解散して野村證券とのアライアンス契約に沿って顧客を移管するなど、事業の再構築が進められているようです。

同行には様々な質問・照会をさせていただきましたが、広報の事務方トップである鈴木仁一総合企画部副部長兼広報・社会貢献課長自らが誠実・率直に返答する姿勢にはとても好感が持てた次第です。