賃上げしても物価高騰に追いつかない

7月8日に厚生労働省から公表された5月分の毎月勤労統計調査(速報)では、2020年基準での現金給与総額指数と、それを消費者物価指数で除した数値である実質賃金が改めて注目された。結果は、2022年4月から始まった前年同月比マイナスがさらに継続して26か月連続となり、過去最長であった期間が一層伸びたことが大きく報じられた。

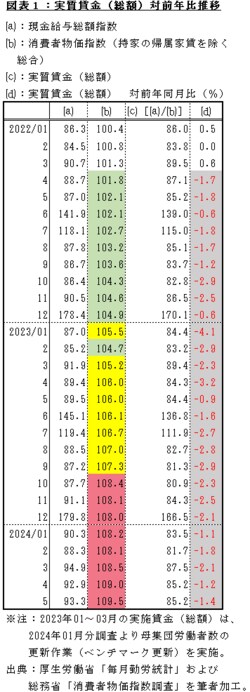

マイナスが始まった2022年4月からの内訳を参照すると、2022年中の消費者物価指数は全て105を下回っている[図表1]。その一方で、2023年は2月を除いて全て105以上となり、10月以降は108を超えてそのまま2024年に突入し、今回発表された5月まで108超を維持し続けている。

|

|

図表1では105未満を緑、105以上108未満を黄、108以上を赤で着色した。これらの色を見ただけでも、実質賃金が前年同月を下回った“犯人”は、急激な物価の高騰なことが明白だ。しかも、上昇傾向もほぼ一直線な右肩上がりだ。

つまるところ、賃上げ水準が物価上昇に追いついていない状況に他ならない。現在の“円安不況”の下で、中小企業・小規模事業者などに勤務する労働者の賃上げが物価上昇の追いつくには、相当の時間を要すると見込まざるを得ない。

実質賃金は「労働者が給与で購入できる物品やサービスの量」を示す。前年比マイナスが2年以上も続けば、経費回復の鍵を握る個人消費に与えるマイナスの影響も甚大な水準に達しよう。

労働者=消費者が真っ先に削る支出とは

財布に余裕がなくなった労働者は、可処分所得の減少割合に応じて、等しく全分野の消費を圧縮するわけではない。「昼食代が嵩(かさ)むようになったので弁当を持参して節約しよう」「車を諦めて代わりにパソコンを買おう」など、むしろ選別や偏在が進むことになろう。

このため、「どの分野に費用を投じたか/どの分野への費用を絞ったか」の概要を捉えるべく、主要会計指標のうち二人以上の世帯の支出状況について、品目分類別の動向に着目した。

総務省の「家計調査報告」は家計を10品目に分けている。すなわち①食料②住居③光熱・水道④家具・家事用品⑤被服および履物⑥保険医療⑦交通・通信⑧教育⑨教養娯楽⑩その他――である。

実質賃金の前年比マイナスが始まった2022年4月から、これら10品目の対前年同月実質増減率を追いかけ、グラフ化して各々に線形近似曲線を引いた。その結果、②住居と⑨教養娯楽の2品目に、特に傾斜のきつい右肩下がりが認められた。つまるところ、労働者側は、住居や教養娯楽への支出を抑えたことに他ならない。

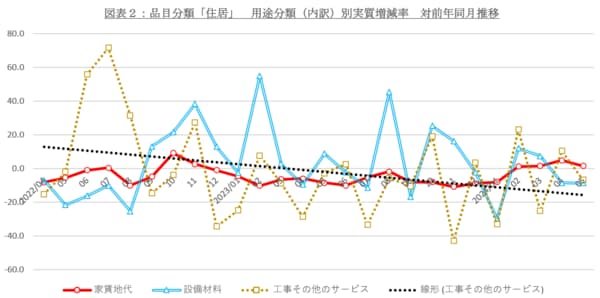

次に、これら2品目の内訳に注目した。各品目にはそれぞれに用途分類に沿った金額が表示されているため、内訳としてどこにどれだけの費用が投じられたのかが把握可能だ。最初に、住居の用途分類の推移に着目したい[図表2]。

住居の用途分類は3費目であり、各々に線形近似曲線を引いたところ、最も傾斜のきつい右肩下がりとなった費目は「工事その他のサービス」となった。つまるところ、労働者側は前年を下回る実質賃金の状況が続く中、住居に関係する工事を控える選択を行ったことに他ならない。

住居に関係する工事と聞いて、真っ先に連想するのはリフォームなど内装工事であろう。インターネット上で「リフォーム 倒産」と入力し検索したところ、昨年12月の「昨年1月から10月までの倒産が統計を開始した2002年以降で最多の82件に達し過去最悪」の記事などが表示された。5月4日には、「とび工事業の倒産が最多」の記事も配信されている。

図表2の潮流が変化するには時間を要すると見込むため、今後も、住宅工事関係セクターへの逆風は続くだろう。有り体に言えば、倒産などの事象が止まる状況は当面見込めない一方、これらは住宅ローンやリフォームローンなどの振込先になる事業者でもあるため、信用調査を必要十分に行うことに留意されたい。

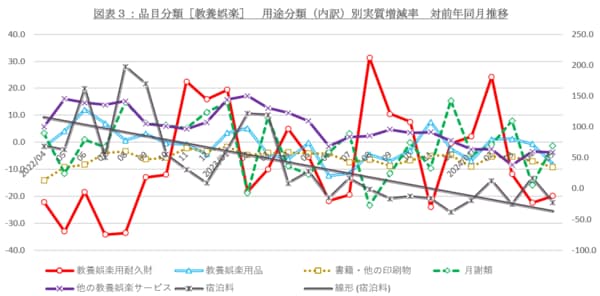

次いで、教養娯楽の用途分類の推移に着目したい[図表5]。教養娯楽の用途分類は6費目であり、各々に線形近似曲線を引いたところ、最も傾斜のきつい右肩下がりとなった費目は「宿泊料」となった。つまるところ、労働者側は、宿泊料の支払いを絞り込んでいったことに他ならない。

インバウンドが栄え、泊りの出張がなくなる

しかしながら、円安による訪日外国人観光客増のほか、「リモートからリアルへ」の動きの中で、国内旅行者にも増加傾向が認められる。念のため、実質賃金が前年比マイナスに転じた2022年4月からの推移を観光庁のデータから参照したが、爆発的回復は一段落していたものの、参照期間中の数値は全てプラスであった[図表4]。同庁職員にもインタビュー行ったが、宿泊施設への追い風が続く中、宿泊料金にも上昇傾向が認められるという認識であった。

それにも関わらず、労働者側の支出が減少している傾向の背景に、宿泊に占める商用(business trip)比率の高まりや、相対的に少数のリピーターだけが宿泊を繰り返す実情を見込む。上昇した料金を甘受できる層や、軽くなった財布から宿泊費を優先支出する少数の層だけが宿泊し続け、それ以外の層は日帰りとしたり、旅行そのものを取り止めたりする構図だ。

そうした構図の影響を受けるのは、まずもって旅行関係セクターとなろう。4月1日現在で、海外向けを含む企画旅行の企画・実施等に対応できる第1種から第3種までの旅行業者は8,845業者、国内の区域内のみ取り扱える地域限定旅行業者も687業者がある。47で除した単純計算でも1都道府県当り202.8事業者があり、さらに、旅行代理業者が492事業者、旅行サービス手配業者も2,617社がある。リテール窓口などの縮小傾向が続いているため、日常的意識する機会は減少したが、今もって相当数の事業者が残っている。

利用者に占めるリピーター比率が高まれば、結果として利用する旅行会社やサイトにも偏在がもたらされよう。かねてより手数料率の低さが業界全体の経営課題となっていた中、利用先の選別が進めば、これだけの数の事業者がそのまま無風で過ごせるとは思えない。円安が進み、海外旅行を夢物語と捉える消費者が増えれば市場規模が縮小し、相対的に高価な海外旅行代金から得られる手数料を失うことにもなる。1ドル=160円台まで進んだ円安は、そうした逆風をもたらすことになろう。

よって、現在のトレンドが継続する中では、住宅工事関係セクターと旅行関係セクターに注視の必要があろう。