4月中旬以降、高齢者向けのNISAを創設され、毎月分配型ファンド(以下、毎月決算型ファンド)がその対象に加えられる見通しと相次いで報じられています。各種報道によれば、岸田文雄前首相が会長を務める自民党「資産運用立国議員連盟」が4月16日に開催され、「プラチナNISA」と呼ばれる高齢者向けのNISA制度の創設などを求める提言案が議論されたということです。まだ議論の段階ではありますが、順調に進めば、金融庁がまとめる2026年度税制改正要望として提出され、2026年度の税制改正に向けた動きが始まるという流れが想定されています。新NISAが国民の資産形成を推進する一方で、高齢者からは分配金を生活費に充てたいというニーズが強いということが今回の提言案の背景となっているようです。そこで今回のコラムでは、長期の資産形成には向かないという理由で新NISAの対象から外れていた毎月決算型ファンドの現状を確認することにしたいと思います。

存在感が低下する毎月決算型ファンド

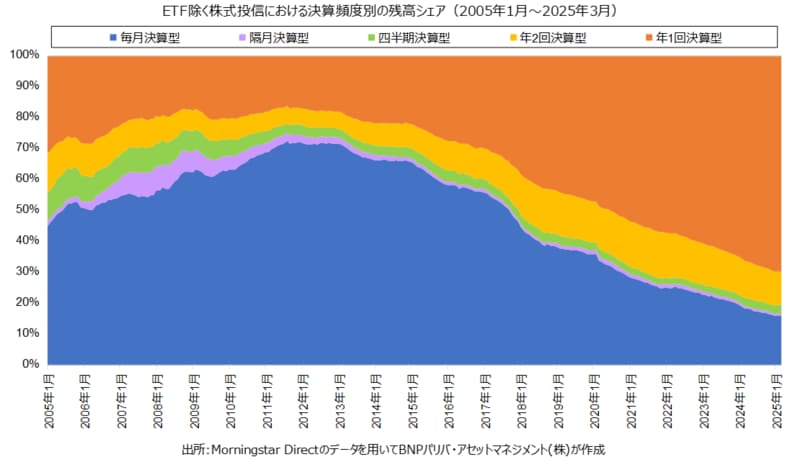

まず、個人投資家の動向を反映すると言われるETFを除く追加型株式投信における決算頻度別の残高シェアを見ると、年12回の決算を行う毎月決算型の比率は長期にわたって大きく低下してきたことが確認できます。過去20年強の推移を見ると、毎月決算型のシェアがピークとなったのは2011年8月の72.5%となっており、残高全体の7割超が毎月決算型ファンドという状況でした。その後、分配金の水準に対する問題意識や、長期資産形成の動きが広がったことなどから、その流れは大きく変わりました。2018年に始まったつみたてNISAによって資産形成層の存在感が高まり、これが2024年の新NISAでつみたて投資枠が引き継がれるとともに成長投資枠において毎月決算型ファンドが対象外となったことなどから、直近の2025年3月にはその比率はグラフの期間で最低となる15.9%まで低下しています。

一方、毎月決算型の比率低下に代わって台頭しているのが、最も決算頻度が少ない年1回決算型です。こちらも過去20年強で見ると、毎月決算型がピークとなった2011年8月の16.3%が最低水準でしたが、その後はほぼ一本調子に比率が上昇し、足元の2025年3月の69.8%がこの期間の最高となっています。なお、新NISAの対象となる隔月決算型がその役割を担うとの期待もありましたが、全体に占める比率は低位にとどまっています。

残高は20兆円強で推移、資金流入は足元で加速

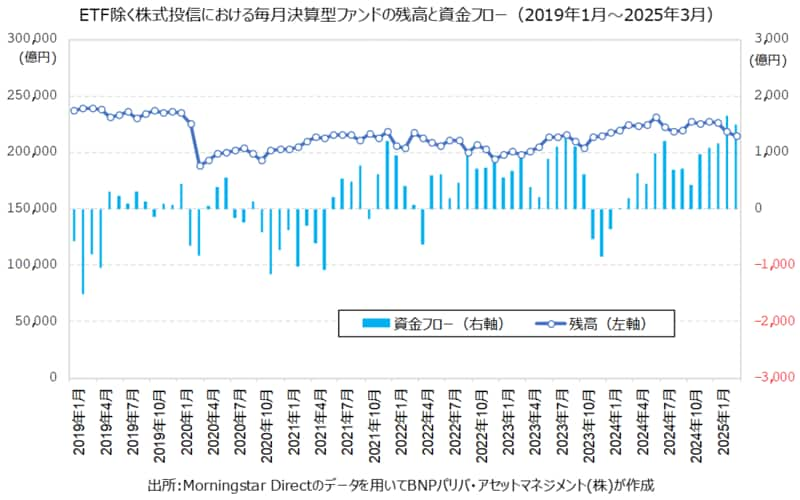

ただし、毎月決算型ファンドの存在感が低下していると言っても、高齢者を中心にそのニーズは根強いものがあります。以下は、毎月決算型ファンドの残高と資金フローを示したものですが、運用益を中心に分配金を支払うという性格もあり、毎月決算型以外のファンドと比べて大きな残高の増加は見られません。それでもコロナ・ショック(2020年3月)からの残高は20兆円強で推移しており、投信市場全体の残高が大きく増加しているため比率は低下していますが、新NISA後も残高が減少している訳ではないという状況は認識しておく必要があるでしょう。

また、資金フローで見ると、新NISAがスタートした2024年1月以降、資金流入は加速トレンドにあります。とりわけ、足元4カ月(2024年12月~2025年3月)の資金流入額は1000億円を上回っています。過去のNISA統計でも明らかなように、毎月決算型が対象にならないNISAの買付額が1-3月に大きくなりやすいという季節性を考えると、残る9カ月における毎月決算型ファンドの存在感はさらに高まる可能性もあります。

さまざまな資産クラスで分配金の安定を

今後、「プラチナNISA」の実現性が高まれば、毎月決算型ファンドが再注目される中で、その活用について様々な議論が起こるものと考えられます。今年に入ってからの株式市場の急落、円高外貨安などを踏まえると、投資家が毎月決算型ファンドの分配金を通じて、非課税の恩恵を受けられるかどうか(特別分配金となっていないかどうか)といった点にも留意が必要で、やはり分配金の水準は重要なポイントとなってくると思われます。また、「プラチナNISA」検討の背景にあるのが、冒頭に書いたように分配金を生活費に充てたいというニーズであるならば、その安定性にも留意すべきでしょう。

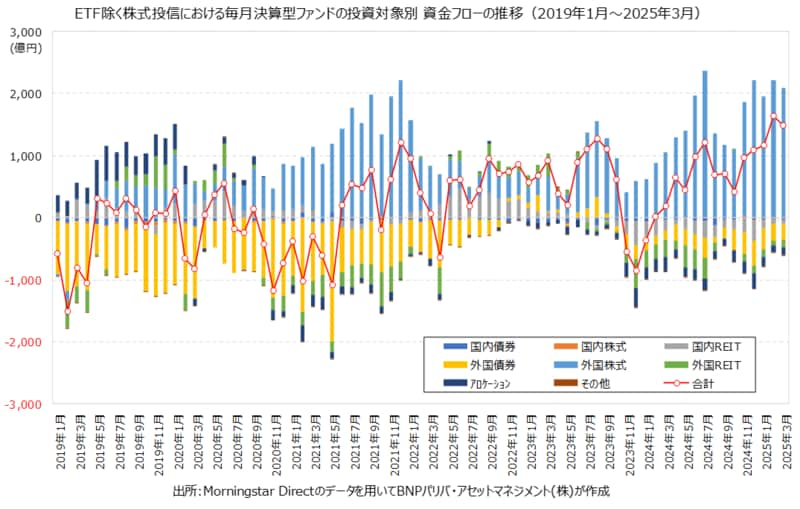

以下のグラフは、毎月決算型ファンドにおける投資対象別の資金フローの内訳を示したものですが、この4年ほど外国株式型に資金が集中しており、足元でその傾向が強まっています。より細かく見れば、数本の外国株式型ファンドに資金が集中している状況となっており、その分配金の安定性は十分とは言えない可能性があります。毎月決算型ファンドをめぐっては、販売会社と運用会社との間で情報連携を行うなど、すでに正しい活用を模索する取り組みも始まっています。投資家のニーズを鑑みてさまざまなインカム資産に分散したポートフォリオ構築を促すなど、投資家にとって分配金の安定性を高めることも毎月決算型ファンドの意義が正しく評価されるために必要ではないかと思われます。