高市早苗氏が日本初の女性首相に指名された翌週の10月27日、日経平均株価は史上初めて5万円を突破した。積極財政や金融緩和に前向きとされる高市氏の政策への期待を背景とした一連の株高は、「高市トレード」ともいわれる。その中で特に物色対象となっているのは、防衛や半導体、量子コンピューター関連など、高市氏が重要視する産業分野に関係がある銘柄だ。今回は、特定テーマに基づいて銘柄選定する「テーマ型投資信託」について掘り下げたい。

「テーマ型投信」の歴史 時に批判される理由は?

個別株における「テーマ株投資」は、世の中の情勢を踏まえて、話題になりそうな銘柄を物色し、値上がり益の獲得を目指す手法のことだ。いわゆる「噂で買って真実で売る」といった短期投資を指すことが多い。「テーマ型投信」はそこまで短期の売買を想定したものではないが、基本的にテーマ株投資の延長で、特定テーマに絞って銘柄を選ぶファンド全般を指す。

その歴史は古い。1990年代後半は環境関連ファンド(エコファンド)が一世を風靡し、2000年代にはゲノムやバイオテクノロジー関連の投信が数多く設定され、2010年以降はAI(人工知能)やフィンテック関連に注目が集まった。テーマ型投信は主要ジャンルの1つとして存在感を示す一方、常に批判が付きまとった。批判される理由は主に以下の4つに集約されるだろう。

① 短期目的である

② テーマを定めることで銘柄選択の余地が狭まり、投資の自由度が低くなる

③ 投資対象銘柄のテーマと関係がない事業分野に対する分析が軽視されがち

④ テーマへの期待が過度に高まっている時に設定されることが多く、失望による下落を被りやすい

「hype」(=誇大広告)とは?

筆者自身はテーマ型投信を「使い方次第」だと思っている。資産形成における「コア(中核)」ではなく、「サテライト(衛星)」としてテーマ型投信を戦略的に使えばよい。確かに短期目的になりがちな面はあるが、そもそも投信だからといって、常に長期投資でないといけない理由はないだろう。そのように割り切れば、テーマ型投信は有効な投資のパーツになり得る。

おそらく、テーマ型投信に対する批判については、これまでの「売られ方」に大きな原因があるとみられる。例えば、上記の「④テーマへの期待が過度に高まっている時に設定されることが多く、失望による下落を被りやすい」については、テーマ型投信の商品性に対する批判というよりも、そのマーケティングに付きまとう批判とも言える。

あるテーマに対する期待が過剰になっている状況は「hype(ハイプ)」という言葉が使われる。「誇大広告」という意味合いも含む名詞で、米国の大手コンサルティング会社が発表しているテーマのサイクルは非常に有名だ。あるテーマへの期待が過剰になっている時は、普段は投資には見向きもしない人もそのテーマに対する投資に関心を抱きやすい状況といえる。

投信は個人向けの金融商品であるから、運用会社は、あるテーマについて、多くの個人の琴線に触れそうなタイミングでテーマ型投信を立ち上げ、販売会社が力を入れて販売する。少なくともこれまではそういうケースが多かった。しかし、「過剰な期待」は「失望」とも紙一重である。大衆の関心を集めている時は、投資対象が割高になっていることも多いため、購入直後にテーマの「期待」が「失望」に代わり、受益者が「高値掴み」させられることも少なくなかった。

「netWIN」から見えてくるテーマ型のもう一つの姿

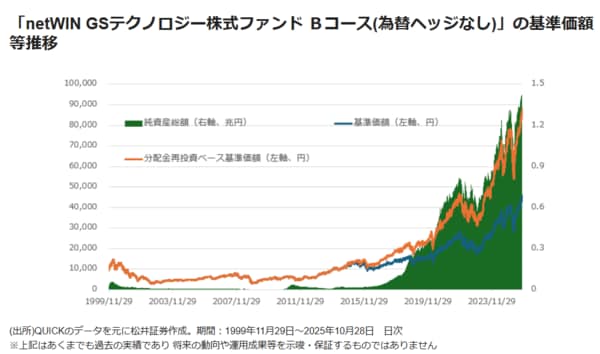

1999年11月に設定された「netWIN GSテクノロジー株式ファンド」シリーズ(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント)は、スタートだけをみれば、その典型例ともいえるかもしれない。設定直後にITバブル崩壊という憂き目に遭ったことで、基準価額は2000年3月27日の1万4621円から、2002年10月10日の2850円まで最大で80%超も下落した。

もっとも同ファンドはその後も運用を続けた結果、パフォーマンスは回復、足元のファンドの規模は1兆5000億円を超え、「超長寿の優良ファンド」といったイメージも持たれている。ITバブルのころ、多くの人は「インターネットが生活の隅々まで浸透し、人々の営みを一変させる」と信じていた。すぐに達成されなかったが、今、我々は当時の人たちが思い描いた未来に生きている。当時の人たちが見誤っていたのは実現のタイミングだけなのだ。

「人間が想像できることは、人間が必ず実現できる」というのはフランスのSF作家、ジュール・ヴェルヌの有名な言葉だ。いつかは分からないが、VR・AR(仮想現実・拡張現実)空間の日常化やヒト型ロボットとの共存・協働、空飛ぶタクシーが当たり前の世の中が実現するかもしれない。そんな未来を見据えた投資だと考えると、テーマ型投信は短期目線の商品どころか、究極の長期投資にも思えてくる。「netWIN」の辿った道から、そんなことを思う。