iDeCoの加入可能年齢の上限引上げ

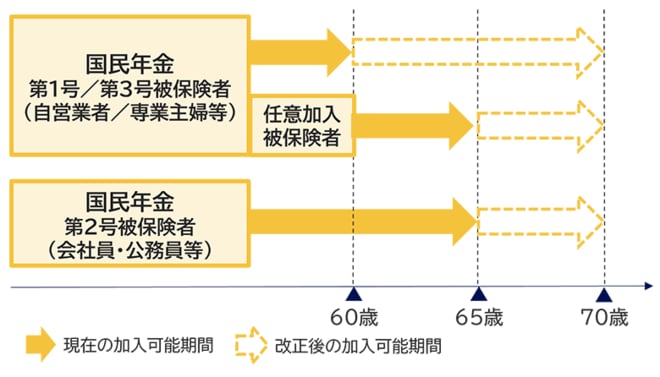

従来、iDeCoの加入可能年齢は、国民年金第1号被保険者と第3号被保険者は60歳になるまで、国民年金第2号被保険者と任意加入被保険者は65歳までとなっていましたが、すべての人が70歳まで加入することができるようになります。働き方が多様化する中、60代の後半でも働く方が増えており、働いている間は老後生活の準備を続けられるようにするためです。

ただし、iDeCoの老齢給付金や老齢基礎年金の受給を始めた人は対象外となりますので、65歳で老齢基礎年金の受給権を得た人は、老齢基礎年金の支給繰下げをすることが条件となります。

なお、iDeCoは掛金を拠出する加入者でなくなったとしても、運用指図者として掛金の拠出はせずに運用だけを行うことができ、75歳までに一時金受取か年金受取か、その併用で受け取るかを決めて、老齢給付金を請求することになっています。

本改正の実施時期については、2027年の控除分からの実現を目指して準備を進めるとされています。

【確定拠出年金の加入者期間】

iDeCoを一時金で受け取る場合の退職所得控除は、iDeCoの加入期間が退職所得控除の勤続年数にカウントされるので、最低額の月額5,000円の拠出を続けることで退職所得控除を増やすことも可能になります。

退職所得控除の適用見直し

iDeCoは、一時金受取の場合は退職所得になりますので、退職一時金などと合算されて退職所得控除を受けることができます。また、年金受け取りの場合は雑所得になり、公的年金などと合算されて公的年金等控除を受けることができます。

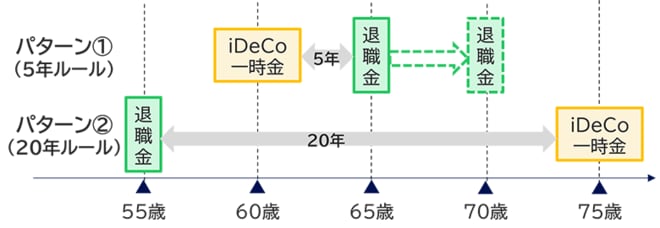

前者の場合、退職一時金と確定拠出年金の受け取るタイミングによって退職所得控除の適用が異なります。現行においては、下図のパターン①のように、iDeCoを一時金で受け取ってから退職一時金を受け取る場合、5年以上間を空けていれば退職所得控除が重複して利用することができます。

また、パターン②のように、退職一時金を受け取ってからiDeCoを一時金で受け取る場合、20年以上空ければ退職所得控除が重複して利用することができます。

今回の改正では、パターン①の5年が10年となることが決定したため、退職所得控除を重複して利用することがしにくくなりました。 この改正の実施時期については、2026年1月となります。

【 確定拠出年金の5年ルールと20年ルール 】

ただし、退職所得控除の適用見直しについては、これまでもパターン①に当てはまる人が少なかったので、10年ルールに変更しても影響が少ないのではという指摘があります。一般的には退職金の受け取りタイミングを自分で決めることはできず、60歳定年で65歳まで再雇用という会社であれば、60歳で退職金を受け取るとパターン②にも当てはまりません。つまり、退職所得控除の重複利用はできないと考えて頂ければと良いと思います。

今後iDeCoの加入期間が70歳まで延びることや、少しでも長く運用することの理解が進めば、iDeCoを60歳で一時金で受け取る人も減少してくると予想されます。

いかがだったでしょうか?

確定拠出年金は、公的年金と合わせて老後の生活費を支えるお金を準備するためのとても重要な制度です。正しく理解をして活用をして頂ければと考えています。

(執筆 : 花村 泰廣)

・当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。

・当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。

・投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

・当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

・投資信託は、1.預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。2.購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。3.投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。