祖業の水産ビジネスは赤字 事業見直しで黒字体質へ

欧州やペットフードが好調な一方、課題が残るのが「水産資源」事業です。水産資源は、祖業の漁業と、戦後に参入した養殖、そして北米事業で構成されます。北米事業は、主にスケソウダラやカニなどを加工・販売しています。

水産資源の課題は利益の安定性です。漁獲量の変動が大きく、また魚価の相場影響も強いため、利益は不安定になりやすい傾向にあります。さらに、養殖は近年の飼料の高騰から利益が圧迫されやすい状況です。これらの要因から、水産資源は26年3月期のセグメント変更後で2期連続の赤字となっています。

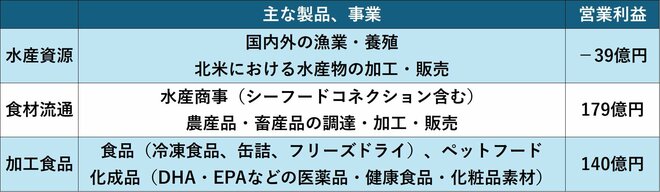

【セグメント情報(25年3月期)】

※26年3月期のセグメント変更の反映後

マルハニチロは、水産資源の打開として不採算事業の見直しと川下事業の強化に取り組む方針です。

不採算事業の見直しは漁業を中心に進めます。日本近海のマグロはえ縄や、インド洋のキンメダイ事業など、採算の合わない魚種からは早期撤退する計画です。また、比較的安定した漁獲が見込める海外は、新船へ切り替え操業効率を高めることで収益につなげます。

川下事業の強化は、加工品比率の引き上げです。従来は原料のまま市場に出すことが主流で、付加価値が低く、低採算の一因となっています。加工品を扱う北米においても、主な製品はすり身といった最終品への中間材で、主力のスケソウダラのカニカマへの最終品化率は1割強程度にとどまります。

マルハニチロは、北米すり身の自社での加工比率を引き上げ、相場変動に強い収益構造の確立を目指します。川下事業の強化においては、24年に資本業務提携を結んだ紀文食品とも協業する方針です。

生産能力も増強します。米国のカニカマ需要は増加傾向ながら、マルハニチロは19年以降に生産能力の上限に達するようになりました。カニカマ工場は段階的に拡張しており、25年末にフル稼働する見通しです。これにより、生産能力は約25%増加するとしています。

なお、北米は川上事業の改善にも着手しました。従来は1つの漁船団が1つの工場を利用する必要がありましたが、24年に米国の現地企業2社を合併し、1漁船団が複数の工場を利用できるようにしました。生産効率の向上が期待できるほか、将来的には漁船の削減による利益貢献も見込みます。

これらの取り組みにより、水産資源でも利益を稼ぎ出す戦略です。今期(26年3月期)は3期ぶりの黒字を計画しており、28年3月期には50億円規模まで利益拡大を目指します。

【各セグメントの営業利益目標(~28年3月期)】

・水産資源:52億円(25年3月期実績:-39億円)

・食材流通:205億円(同179億円)

・加工食品:158億円(同140億円)

出所:マルハニチロ 決算説明会資料