課題となる供給力強化と実質賃金上昇

以上を踏まえて、以下ではこれからの実質賃金の安定的な上昇に向けて、高市氏の経済政策運営に期待することについて述べてみたい。

33年ぶりの高水準となる春闘賃上げ率や32年ぶりの国内設備投資額という潮目の変化が起きている中で、賃上げと経済活性化を伴う良いインフレを定着させるためには、国内の供給力を強化し、日本経済を成長軌道に乗せていくことが不可欠だろう。

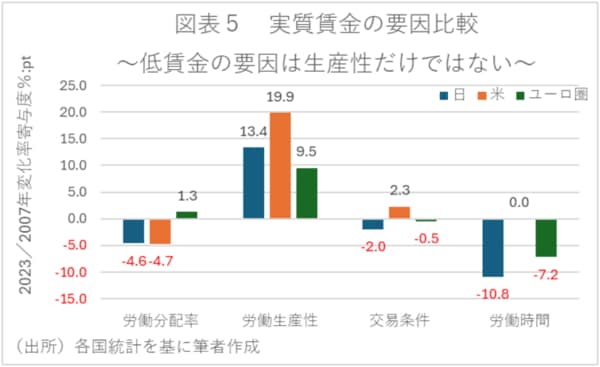

そのために、最も手っ取り早い取り組みとしては、労働時間のマイナス寄与を縮小させるべく、行き過ぎた労働時間規制の緩和が効果的だろう。過重労働を抑制することも重要だが、それによってもっと働きたい人の労働供給を抑制してしまっては本末転倒である。その点、高市氏が掲げる心身の健康維持と従業者の選択を前提とした労働時間規制の緩和は効果が期待できる。

また、米国に劣後する労働生産性の引き上げに関しては、世界で誘致合戦となっている戦略分野への投資拡大に加え、国内の立地競争力向上につながる税制優遇や、そうした国内供給を担う人材育成も重要になってくるだろう。これからは生成AI全盛の時代になり、ホワイトカラー人材の需要が減る一方で、手に職系人材の需要が増えることが予想される。こうした変化に対応すべく、高市氏が掲げる産業界のニーズを踏まえて活躍する人材、未来成長分野に挑戦する人材を育成すべく、大学改革、高専や専門高校の職業教育充実等の進捗も重要だろう。さらに、交易条件のマイナス寄与を縮小させるには、高市氏が掲げる原発も含めた電力供給力向上などに向けた取り組みも重要だろう。

一方、2024年以降の春闘賃上げ率が5%を上回る水準となったこと等で、一時的に実質賃金がプラスに転じる月もあり、今後のインフレ率低下とも相まって、来年度以降の実質賃金の安定的なプラスを期待する向きもある。

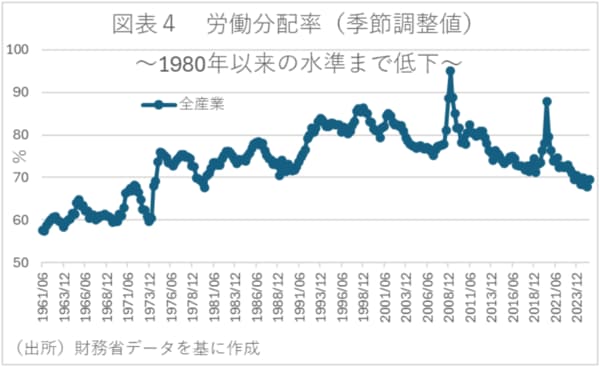

しかし、法人企業統計季報から簡便的に試算した労働分配率は1980年以来の水準まで低下しており、仮に労働生産性が上昇して交易条件や労働時間の寄与が押し上げに転じたとしても、実質賃金が上がりにくくなっている(図表4)。

主な理由としては、労働市場の流動性が低いことで、経営側の人材流出に対する危機感が薄いことが指摘されている。こうしたことからすれば、これまでの企業の約三分の二を占める赤字企業には賃上げ優遇税制ではなく、中途採用を積極的にした企業や転職者に対するインセンティブを施すなどにより労働市場の流動性を高めて、結果的に賃金上昇に結び付きやすくなる政策にも期待したい。

さらに、年収の壁を意識して労働時間が抑制されていることも実質賃金の足を引っ張っている(図表5)。ここに関しては、すでに高市氏も提唱している基礎控除引き上げによりある程度の労働時間増が期待される。

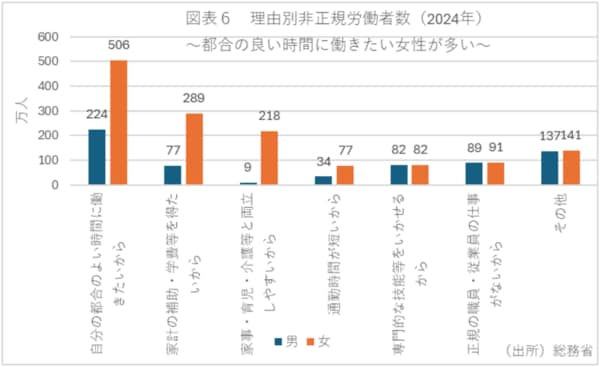

また、日本では就業者数の三分の一近くが非正規労働者であるが、実にその半分以上が都合のいい時間に働ける等として望んで非正規労働者となっている(図表6)。政府も選択的週休3日制の導入を進めているが、すでに民間では週休4日制など、より都合のいい時間に働ける正社員の枠も増えてきている。こうしたことからすれば、官民ともより広く、都合のいい時間に働ける正社員の枠を増やす政策も必要だろう。

日本は労働力不足というが、労働時間の減少や高い非正規労働者比率を見れば、まだ労働力の増加余地は残されている。日本の実質賃金が長期停滞してきた一因には労働者の努力不足などではなく、バブル崩壊後の政府の経済政策の失敗もある。それによって歪められてしまった価値観を、高市新政権下での政策総動員により、様々な側面から解凍していくことができれば、日本の実質賃金が安定的にプラスで推移することで消費マインドが改善し、税収が自然増に向かう「強い経済」を実現するチャンスは大いにあると期待したい。