はじめに

10月4日の自民党総裁選で、高市元経済安全保障担当大臣が新たな総裁に選ばれた。これをきっかけに、市場では金融・財政政策がハト派にシフトする期待などから日本の株価は大きく上昇している。

実際、高市早苗氏は公約の一丁目一番地を「大胆な「危機管理投資」と「成長投資」で、暮らしの安全・安心の確保と「強い経済」を実現」としている。そして高市氏は、自公政権が衆参両院で過半数割れしていることもあり、今回の総裁選に向けた公約の中でも、野党と連携の下で政策修正の可能性も示唆している。

そこで本稿では、現時点で高市氏が掲げている経済政策の分野に絞って、特徴と課題をまとめてみたい。

高市総裁の経済・財政政策

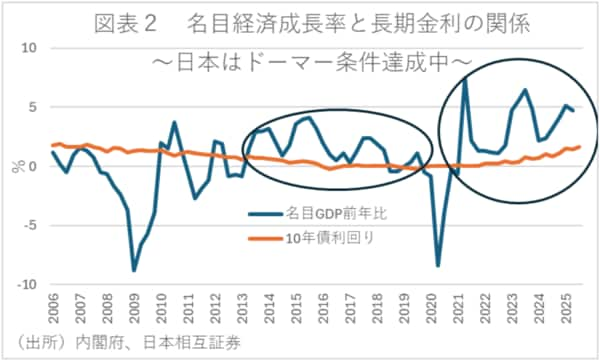

高市氏の経済政策スタンスの特徴としては、積極財政の色合いが強いことが指摘できよう。実際、今回の自民党総裁選でも、財源については「財政健全化を目的としない責任ある積極財政で税収増」をはじめ、「政府純債務残高の対GDP比を緩やかに引き下げ」や「税収の余剰分を当然使うが、赤字国債発行もやむを得ない」「法人税などの租税特別措置の見直し」などの発言があった(図表1)。

こうした中で、最優先課題である物価高対策では、生活の安全保障として物価高から暮らしと職場を守るとの決意を示している。実際、高市氏の公約における「経済政策」の項目のヘッドラインでも「様々なリスクを最小化し、先端技術を開花させるための「戦略的な財政出動」は、私達の「暮らしの安全・安心」を確保するとともに、雇用と所得を増やし、消費マインドを改善し、税収が自然増に向かう「強い経済」を実現する取組であり、その恩恵は未来の納税者にも及ぶ」としている。

この文言を額面通りに受け止めれば、高市氏が描く経済政策は基本的にイシバノミクスから一線を画し、野党の政策も取り入れて、これまでの緊縮財政の度合いを緩めるということになろう。実際、物価高対策のメニューを見ても、自治体の交付金に推奨メニューを付けて拡充と独自色を示す中、ガソリンと軽油の暫定税率廃止をはじめ、年収の壁引き上げ、給付付き税額控除の制度設計など、先の参院選で野党が掲げていた公約が含まれている。

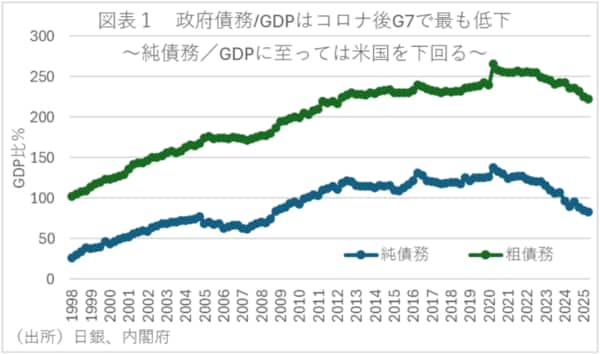

しかし、高市氏が経済の正常化を目指しつつ、財政健全化の旗を堅持していることは注目すべきだろう。というのも、高市氏は消費税減税には党内合意が必要と慎重なスタンスをとっている。また、政府債務残高の対GDP比を緩やかに引き下げて、財政の信認を確保することは望ましいことである。実際、日本経済がデフレからインフレ時代に移行する中、現状のように名目経済成長率が長期金利を大きく上回る局面では、ドーマー条件に基づけば無理にプライマリーバランスを黒字化しなくても、政府債務残高対GDP比の安定的な引き下げは可能である(図表2)。こうしたことからすれば、高市氏の経済政策運営のカギを握るのは、名目経済成長率が長期金利を上回る局面では財政規律よりも経済成長を優先し、いかに大胆な投資が実現できるかであろう。