物価は上がるのに、賃金はなかなか上がらない。

このままでは生活が苦しくなるばかり……そんな声も聞こえるなか、物価と賃金がともに上がる“好循環”は、本当に生まれるのでしょうか。

個人消費を促すには現金給付か、消費税減税か。地方で実質賃金アップを実現させた数少ない成功例など。いま注目すべき経済処方箋を、第一生命経済研究所首席エコノミスト・永濱利廣氏が解説します。(全2回の1回目)

※本稿は、永濱利廣著『新型インフレ 日本経済を蝕む「デフレ後遺症」』(朝日新書)の一部を抜粋・再編集したものです。

GDPを押し上げる仕組みづくり

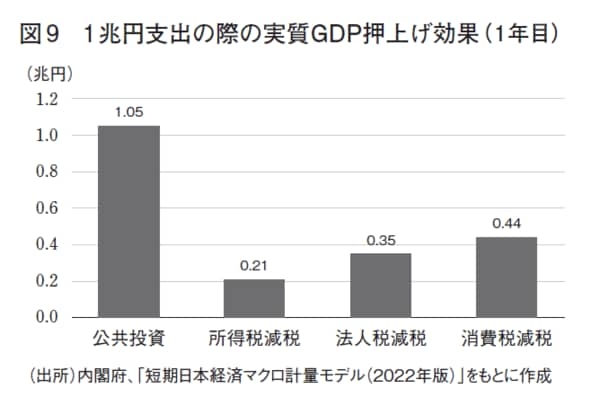

経済対策効果を内閣府の最新短期マクロ計量モデルで比較し、1兆円規模で施策をした1年目の「GDP押し上げ効果」を表したグラフがある(図9)。

「公共投資」は直接的な需要創出だ。しかし、短期的に一定の効果が見込める一方で、投資対象の選定が重要となる。無闇な箱ものづくりの過去を再現してはならない。

「所得税減税」は一般的に支持されやすい政策だが、受給者がそのお金を貯蓄に回してしまう側面もあり、GDP押し上げ効果は限定的だ。

「法人税減税」の中でも特に法人税率の引き下げは、所得税減税と同じ道を辿る。支出をしなくても恩恵を受けられるため、企業の現預金増加につながりやすく、経済活性化には結びつきにくいのだ。こうした意味では、投資減税など支出を条件とした減税のほうが効果的だろう。

こう考えていくと、「消費税減税」は相対的に効果が高く、内閣府の最新短期マクロ計量モデルベースでも所得税減税と比較して短期的に2倍以上のGDP押し上げ効果がある。その一因を考えてみると、消費しなければ恩恵を受けられない仕組みだからだろう。つまり、「1世帯当たり1万円支給」というような支出を伴わなくても恩恵を受けられる政策よりも、消費をした人が恩恵を受けられる減税の方が経済活性化につながりやすいということだ。

消費税率の引き上げ増税が景気を冷え込ませたことを思い出してほしい。消費税という「お金を使うことのペナルティ」が北風なら、支出支援という「お金を使うことのご褒美」は、太陽のように景気を暖めてくれるはずだ。「たかが消費支出」と侮ってはいけない。個人消費こそ経済の原動力である。