「サラリーマン経費」の所得控除を

2024年度の税制改正で、接待交際費の規制が緩和された。一人当たりの上限が5000円から1万円に引き上げられ、特例の適用期限も3年延長となった。この金額未満であれば、企業は全額を損金算入でき、法人税の節税となる。飲食店の売上増加を通して経済活性化を狙った財政政策だ。

将来的にはもっと自由に個人の接待交際費、飲食代なども経費控除を認めれば、更なる効果が見込めるだろう。

現状では会社に属して働く人の多くは、「給与所得控除」が自動的に適用される。また、給与所得控除の半分よりも多く自腹で必要経費を払った場合、半分の金額を超えた分を所得控除できる「特定支出控除」もある。しかし、その対象とならない接待交際費や実際の業務関連支出は経費として計上できない。一方、個人事業主やフリーランスは仕事関連支出を経費として所得から控除できる。

このためほとんどのサラリーマンが所得や控除を確認するのは、年末調整の際に会社に提出する書類を眺めるときくらいのものだろう。経費も控除も節税も、「すべては会社にお任せで、お金のことはわからない」状態なのだ。

しかし、これは国際的にも非常に珍しく、多くの国では給与所得者も確定申告を行う。たとえば韓国のキャッシュレス決済の所得控除は、確定申告制度があるからこそ実現できた対策である。

こうしたことから、長期的視点で見れば、将来的には日本の給与所得者も確定申告を行い、より柔軟な経費控除を可能にする制度への移行も考えられよう。投資や副業が当然になれば、個人で確定申告をするほうがむしろ理にかなっている。即時の実現は難しいが、個人の確定申告導入は消費の活性化やデフレマインド脱却につながる可能性があると同時に、日本人の金融・税務リテラシーの向上も期待できよう。

そして、サラリーマン経費の所得控除は、消費支出支援になると同時に、税との付き合い方の改革ともなるだろう。

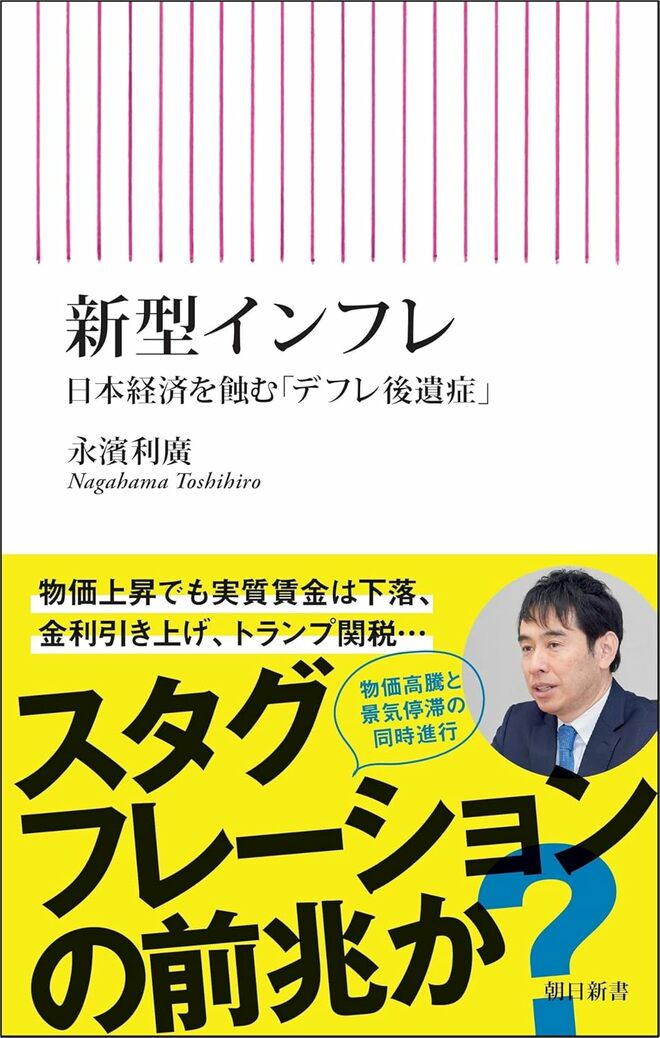

新型インフレ

著者名 永濱 利廣

発行元 朝日新聞出版

価格 1045円(税込)