STEP4長期間の動きを確認する

売上高は、先ほどの計算で前期比9.0%の増加でした。それ自体は評価できることですが、より長期的に増加傾向なのか、それとも一時的なものなのかについても確認しましょう。

1.5期以上の推移を見ましょう

売上高の趨勢を知るには2期の比較では足りません。

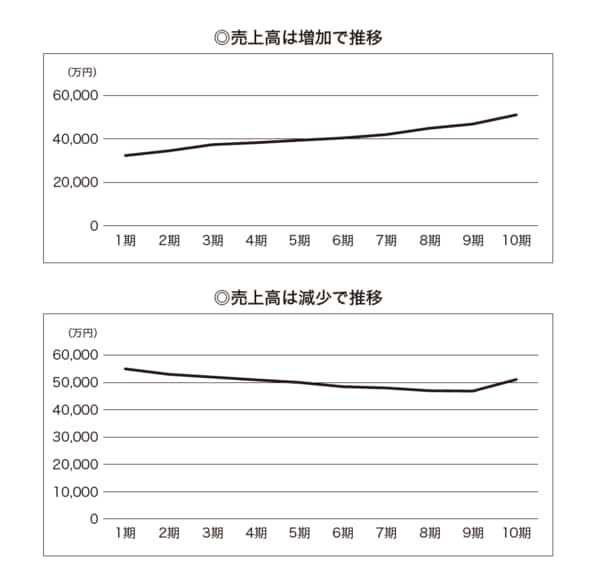

できるだけ長期、最低でも5期以上の売上高推移を確認し、増加あるいは減少にあるのか確認してみます。以下のグラフは、前期が9期、当期が10期と同じ金額です。もし8期以前の売上高推移が「増加で推移」「減少で推移」になっていたらどうでしょうか。

上のグラフのように「増加で推移」していた場合、これまでずっと順調であり、今後もしばらくはこの傾向が続きそうに見えます。一方で、下のグラフのように「減少で推移」していた場合、当期のみ増加していることになり、これは一時的なものなのか、それともこれから増加に転じるのか決算書だけでははっきりしません。

減少が増加に転じる変化が見られた時は、具体的な改善策があり効果が出たのか、それは継続するのか、あるいは一時的なものなのか、経営者から説明を受ける必要があります。経営者の考えが楽観的な内容であれば、コンサルタントや銀行はより実現可能性の高い売上増加策を採るようサポートが必要です。そして、計画との乖離がないか定期的にモニタリングを実施しましょう。

2.取引先数は増加しているか

特に中小企業の場合、売上高の大半を上位数社の取引先で占めることがよくあります。1社に過度な依存をするのは、効率面では良いとしても、経営の安全性や事業継続性に大きな問題があります。

そのため、取引先数にも注意してください。過度に依存する取引先があると、もし取引解消や売上代金回収不能が発生すれば、一気に倒産するリスクが上昇します。1社減っても事業には影響なく、倒産しても資金繰りは問題ない経営を目標にしましょう。

売上高が増加傾向にある時は、取引先数の視点が疎かになりがちです。取引先数への注意をプラスすることで経営の安全性は改善されます。

また、金額が大きい取引先は、売上金額が大きく儲かっているように見えて、実はそうでもないことがあります。優良な取引先だからと余計なコストをかけ利益が少額になる場合があるからです。

価格交渉が不調に終わっても他社から売上の確保ができればいいですが、そう簡単にはいきません。販路の開拓や他の既存取引先との取引の拡大を進めながら、低採算の取引先との取引を徐々に見直していくようにします。

決算書の違和感からはじめる「経営分析」

著者名 瀬野 正博

発行元 日本実業出版社

価格 1,980円(税込)