「金利がある世界」に戻りつつあるなかでの、住宅ローン利用に「家計としてどのような選択をするか」をミライ研のアンケート調査から紐解くシリーズの第2回目です。今回は、借入金額と借入期間について確認します。

過去35年間で借入金額中央値は1,000万円以上増加、それも限界点に達したか

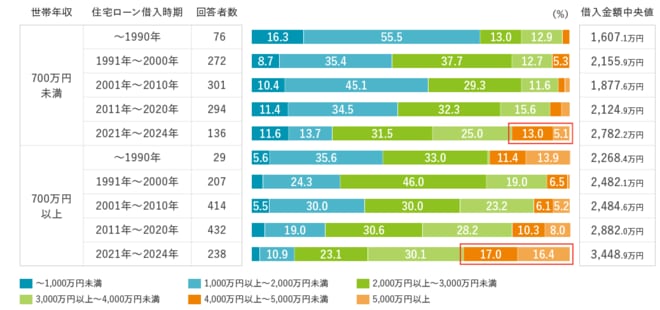

前回のコラムでは、頭金ゼロからの変化について触れましたが、頭金との関連が高い借入金額について確認します。世帯年収700万円未満と700万円以上に分けて確認をしたところ、いずれの年収区分においても、過去35年で借入金額中央値は徐々に増加しています。特に、2021年~2024年の借入金額中央値が大きく伸びており、4,000万円以上の借入れも一定割合を占めるようになったことが分かります(図表1)。首都圏を中心に不動産価格の上昇が続いており、その価格上昇に追随したことが大きな要因の1つと考えられます。

【図表1】住宅ローンの借入金額(世帯年収別) (1990年~2024年)

※借入金額「わからない、覚えていない」は除く

※グラフ内数値5.0%未満は省略

※中央値は、回答が各選択肢内で均等に分布していることを前提とし、50%部分を概算値として算出。小数点第二位四捨五入。

実際に、住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査(2024年10月調査)」においても、融資率(融資額÷住宅価格)が50%以下の割合が、前回までの調査と比べて増加しています。これは、物件価格の高騰に追随するのではなく、自身の家計に合った借入金額や物件を選ぶ層も出てきていることを示しているのではないかと思われます。