決算書は企業の成績表とよく言われています。個別株への投資をしている人、あるいはビジネスパーソンとして、チェックしている人は多いはず。しかし、好決算を発表しても、株価が期待どおりに動かないことがあります。投資家や経営者は、どのように決算書を見ているのでしょうか?

資金繰り・経営改善コンサルタントの瀬野正博氏は、「経営指標の計算結果から、一見すると優良企業に見えて、本当は逆の経営状態になっていることもある」と語ります。

決算書の「違和感」を見つけられるように、瀬野氏に売上高を例にして、STEP1からSTEP7の流れで分析方法を紹介してもらいます。(全4回の1回目)

※事例「株式会社 成長の可能性がある」の損益計算書は第1回の文末に掲載しています。

※本稿は、瀬野正博著『決算書の違和感からはじめる「経営分析」』(日本実業出版社)より、一部を抜粋・再編集したものです。

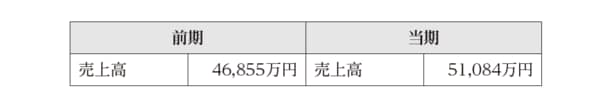

STEP1 売上高を前期と当期で比較してみよう

売上高が計上できない限り利益は出ないため、すべての経営者が重視する勘定科目です。企業の成長性を見るうえで売上高の動きは重要です。分析の際は、まず売上高を前期と当期で比較してみましょう。

比較すると増加していることがわかりました。増加していることがわかったら、次に増加の大きさ(成長性)を見ていきます。