経済の動向を分析し、未来を見通すエコノミスト。そのレポートなどは金融業界のみならず、個人投資家から注目されることもしばしば。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト・熊野英生氏は、新著『エコノミストの経済・投資の先を読む技法』のなかで、ビジネスや投資に役立つ「先読み」の技法を解説しています。

不確実性が高まる時代、「未来のことは何もわからない」と悲観しがちですが、経験則にもとづき、粘り強く仮説を立てていけば、未来の大まかな方向性は見えてくるかもしれません。そこで今回は、景気と株価の関係について、熊野氏に読み解いてもらいます。(全3回の3回目)

●第2回:“教科書”的な4つの経済サイクルは鵜呑みにできない? 技術革新が生み出しつつある新たな景気循環のパターン

※本稿は、熊野英生著『エコノミストの経済・投資の先を読む技法』(明日香出版社)より、一部を抜粋・再編集したものです。

未来予測に役立つ3つの指標

話を景気予測に戻しましょう。私は、未来予測に役立つツールとは、実務的にも活用できるものでなければならないと考えています。では、具体的にどのようなツールが役立つのでしょうか。ここではマーケット関係者も注目している、特に重要と考える3つの指標をご紹介します。

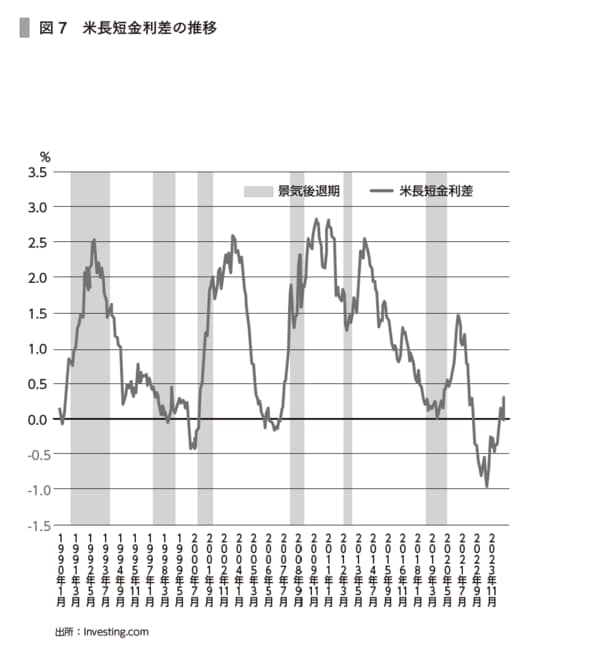

(1) 米国の長短金利差(長短金利スプレッド)

米国の長期金利(10年)と短期金利(2年)の差は、米国経済の「体温計」とも呼ばれ、景気の先行指標として注目されています。この金利差がマイナス、つまり短期金利が長期金利を上回る「逆イールド」の状態になると、「景気後退の予兆」と解釈されます。投資家が将来の景気悪化を予想し、短期債よりも長期債への投資を選好していることを示唆しているからです。

(2) 銅の先物価格

銅はさまざまな産業で使用される基礎的な素材で、特に半導体の製造には大量の銅が必要とされます。そのため銅の先物価格は、半導体需要の動向を反映する指標として注目されています。半導体需要が高まると銅価格も上昇する傾向にあり、近年では電気自動車(EV)の普及によっても銅の需要が増加傾向にあります。こうした背景から銅の先物価格はEV市場の成長を予測するうえでも重要な指標と見なされ、「ドクター・カッパー」と呼ばれることもあります。

(3) バルチック海運指数

世界の主要航路におけるばら積み船の運賃を総合的に表した指数です。貿易取引は世界経済の健康度を示す指標であり、その活発さは海運市況に反映されます。世界経済が拡大し貿易取引が活発化すれば海運市況も盛り上がり、バルチック海運指数(BDI)は上昇します。逆に世界経済が停滞すると海運市況も低迷し、バルチック海運指数は低下します。なお、最近この指数は少し説明力が落ちている印象があります。