なぜ「黒字リストラ」? 実は低いROE、デジタル人材の確保を急ぐ

三菱電機は「黒字リストラ」も話題です。25年9月に「ネクストステージ支援制度特別措置」の名目で、53歳以上または定年後再雇用の従業員を対象に社外への再就職支援を行うと公表しました。支援には退職金の上乗せも含まれており、実質的に従業員を削減する施策だといえます。同社は過去最高業績であり、リストラは意外感をもって受け止められたようです。

三菱電機は、なぜ人員の縮小を選択したのでしょうか。背景には同社の成長戦略があります。

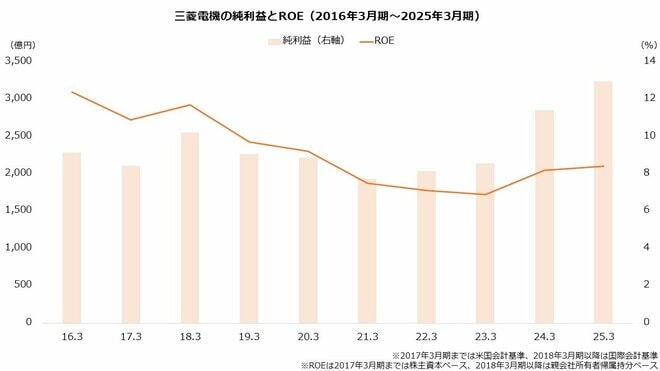

まず、三菱電機は資本効率が低いという課題を抱えています。利益は過去最高を更新しながら、ROE(自己資本利益率)は下降トレンドです。足元は目安となる8%をやや上回る水準で、競合には見劣りします。

【主な総合電機メーカーのROE(25年3月期)】

・三菱電機:8.4%

・日立製作所:10.7%

・富士電機:14.3%

・(参考)東証プライム電気機器104社平均:9.97%

出所:各社の決算短信、日本取引所グループ 決算短信集計結果

三菱電機は、ROE目標として10%を設定し、早期の達成を目指しています。戦略には独自のデジタルプラットフォーム「セレンディ」を活用した業務改革が含まれており、育成研修や新規獲得を通じ30年度にDX人材を2万人へ倍増させる方針です。先の従業員の削減策は、デジタル化を見据えた人員構成の変革を狙ったものだと考えられます。削減に伴う費用は、今期(26年3月期)で400億円を見込みます。

なお、ROEの改善に向けた戦略は人事だけではありません。中核となるのは成長投資で、28年度までの3年間で1兆円のM&A投資枠を設定しました。投資対象は主に既存事業やAI・デジタル領域を想定します。

事業の見直しも進めます。25年3月期は、売り上げで5000億円規模の事業の終息を決定しました。今期(26年3月期)も8000億円規模で事業の継続および終息を判断する計画で、対象は自動車機器やFAシステムなどの想定です。また、パワー半導体は当面の投資を抑制し、一部を光デバイスの増産へシフトします。好採算の事業へ軸足を移し、利益率の向上を目指します。