輸入物価が上昇すると、1年後に消費者物価も上昇する

ポイントは、10月の強さがその後の推移を占う上でどの程度重要な意味を持つかです。足元の実勢の強さが、消費者物価上昇率の2%へ向けた鈍化ペースを遅らせる可能性があります。少し詳しく見ていきましょう。

日本の消費者物価は輸入物価に影響を受けます。2022年夏にかけて、新型コロナやウクライナ戦争などをきっかけとする供給制約から輸入物価が急激に上昇し、その後日本の消費者物価も2023年にかけて大幅に上昇しました。

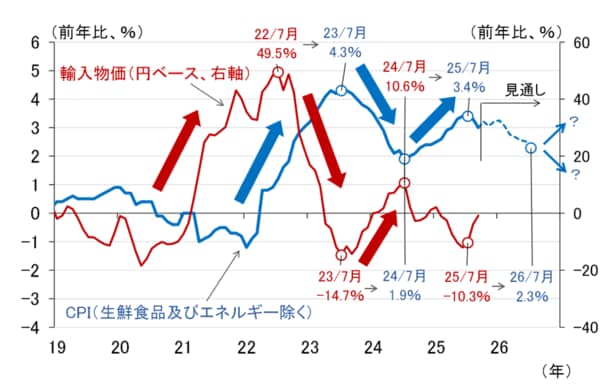

図表3を見てください。これは、全国CPI(生鮮食品およびエネルギー除く)と輸入物価(円ベース)の前年比を2019年から見たものです。これから興味深い傾向を読み取ることができます。

<図表3 全国CPI(生鮮食品およびエネルギー除く)と輸入物価(円ベース)>

すなわち、2022年にかけて急上昇した輸入物価は同年7月に前年比のピークを付けましたが、その影響を受けて上昇したCPIは、ちょうど1年後の2023年7月にピークを付けています。

また、下落に転じた輸入物価がボトムを付けたのが2023年7月、全国CPIがボトムを付けたのが1年後の2024年7月と、輸入物価がCPIに波及するのにおおむね1年のラグ(遅れ)があることが分かります。

図中の青点線が東京CPIを参考に筆者が想定した全国CPIの見通しですが、足元の実勢が強いことから、年内は前年比3%台でやや強含み、2026年に入ってようやく緩やかな鈍化に転じることになるとみています。

輸入物価が再度ボトムを付けた今年7月の1年後、すなわち2026年7月にCPIは前年比2.3%までプラス幅が縮小すると予想しています。その後は2025年10月以降の輸入物価が上昇に転じてプラス幅を拡大させていくのか、あるいはマイナスのまま推移するのかによって大きく左右されるでしょう。