持続的な経済成長にとって労働者への所得分配が重要なわけ

無論、日本経済の持続的な成長のためには、雇用者に対する報酬に資金が適切に配分されることも極めて重要です。以下では、その点について簡単に触れておきたいと思います。

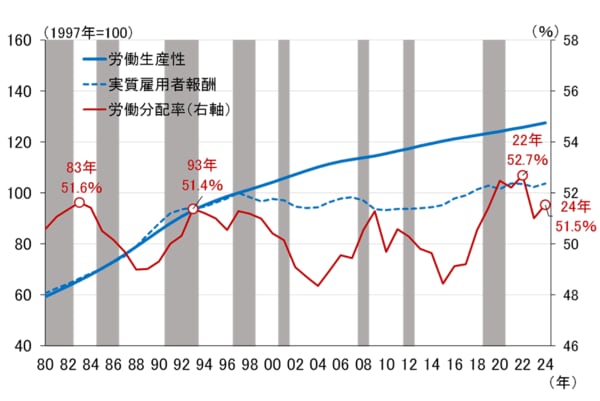

もし、企業が余剰資金をため込み、賃金を不当に抑制しているなら、労働分配率は低下しているはずです。実際、日本の労働分配率(名目雇用者報酬を名目国内総生産(GDP)で割った比率)を見ると(図表5)、2024年時点で51.5%と、1980年以降のピークである2022年末の52.7%よりは低いものの、長い目で見れば特に低いわけではなく、80年代や90年代のピークと同レベルです。

<図表5 日本の労働生産性、実質雇用者所得、労働分配率>

図表5には労働生産性と実質雇用者報酬も示していますが、2000年代前半や2016年前後のように、労働分配率が大きく低下すると、労働生産性が向上してもそれに見合った実質賃金(実質雇用者報酬)の上昇が実現せず、消費低迷ひいては成長率の鈍化につながることになります。

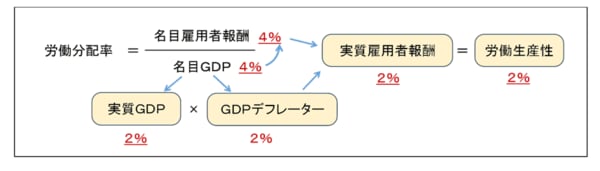

従って、持続的な成長のためには、労働分配率が低下しないことがとても重要になるわけですが、このことは労働分配率と実質賃金および労働生産性との関係を示した図表6から図表8による簡単な頭の体操で理解することが可能です。

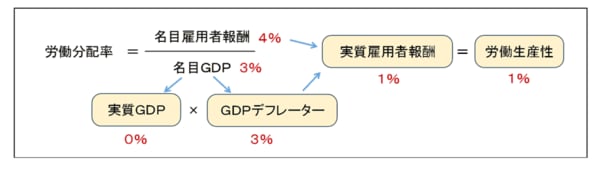

図表6は、数字をかなり丸めていますが、2024年の日本の姿を示しています。すなわち、2024年の実質GDPは実績が前年比0.1%なのでゼロ%とし、GDPデフレーターは前年比2.9%なので3%として、名目GDPは実績と同じ3%としました。

また、名目雇用者報酬は実績が前年比4.1%なので4%。それをGDPデフレーターで割り引いた実質雇用者報酬を1%として、労働生産性と同じとしています。ちなみに、2024年の労働分配率は、名目雇用者報酬の伸びが名目GDPの伸びより高い分だけ、前年より上昇しています。

<図表6 日本の労働分配率と実質賃金および労働生産性(2024年の姿)>

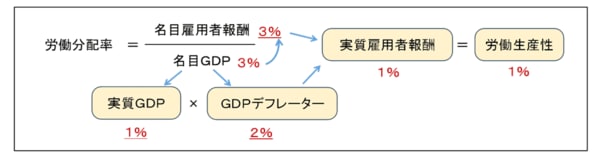

さて、この図表6に示した2024年の姿からスタートして、まず実質GDPが1%に回復し、GDPデフレーターが少し落ち着き2%になったと仮定しましょう(図表7)。この場合、名目雇用者報酬が少なくとも名目GDPの伸びと同じ3%で維持され、労働分配率が下がらないようにしなければ、労働生産性に見合った実質雇用者報酬の伸び1%は実現できません。

<図表7 日本の労働分配率と実質賃金および労働生産性(実質GDP回復ケース)>

さらに、労働生産性を2%に引き上げ、それにより実質GDP成長率が2%に拡大したケースを考えましょう(図表8)。

この場合、やはり企業が名目雇用者報酬を名目GDPの伸びと同じ4%まで引き上げ、労働分配率を維持しなければ、2%の労働生産性に見合った実質雇用者報酬の伸び2%は確保できないことが分かります。ちなみに、この図表8の姿は、新型コロナ禍前の米国とおおむね符合しています。

<図表8 日本の労働分配率と実質賃金および労働生産性(労働生産性向上ケース)>

このように、単純な頭の体操ですが、企業が得られた資金を適切に雇用者に配分して、少なくとも労働分配率を現在の水準に維持するということが、労働生産性の引き上げ努力に見合った実質雇用者報酬の実現という観点から極めて重要だということが分かります。

つまり、単に労働生産性を引き上げさえすれば持続的な成長やインフレが達成されるというものではありません。企業が雇用者側に適切に資金を配分するということがあって初めてそれらが実現するのだということを、われわれは認識しておく必要があります。