売る理由を「価格」だけにせず、「自分にとってまだ必要か?」の目線も

また、投資信託を売るタイミングとして、「20%の含み益が出たら」といった価格基準を目安にしている人は多い。それ自体は合理的な判断で、筆者も勧めることがあるが、それだけに依存するのも危うい。

一方で、保有しているファンドが自分にとってまだ必要かどうかを自身で判断することは簡単ではない。目的や市場環境の変化を前提にした判断には、相応の経験や分析力が求められるためだ。だからこそ、「価格」ではなく「バランス」に軸を置く─―つまり、リバランスの視点が重要になる。

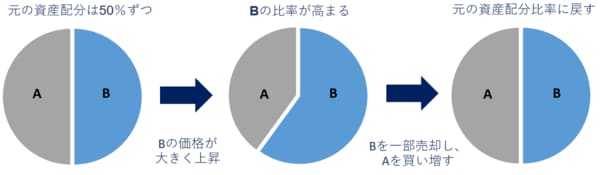

リバランスとは、値上がりした資産を部分的に売却し、逆に比率が下がった資産を買い増すことで、当初の資産配分に戻す作業のこと。売却の目的はリターンの確定ではなく、ポートフォリオ全体のリスク管理を行うという点にある。例えば、株式市場が好調で、特定のファンドの評価額が大きく伸びると、その資産の比率が想定よりも高くなり、ポートフォリオ全体のバランスが崩れる。こうした偏りを放置すると、次の相場急変時に大きなダメージを受けかねない。

●リバランスのイメージ図

近年は、米国株ファンド1本で積立を続けている人も多いが、過去の上昇局面を経て「気づいたら米国株が全体の7割を占めていた」という例も少なくない。こうした状況では、リバランスによって偏りを調整し、「出遅れ資産」や「相関の低い資産」に振り向けることが有効だ。

なお、リバランスは相場の変動に合わせて頻繁に行う必要はない。年初や自身の誕生日など、覚えやすい日で、毎年1回の「確認日」を設けておけば良い。含み益が大きくなっているファンドを一部売却して、バランスを整えるという行為は、「儲かったから売る」とは異なる、戦略的な売却と言えるだろう。

売却は後ろ向きなものではない、「戦略の更新」でもある

結局のところ、「売る」という行為は後ろ向きなものではない。むしろ、運用戦略を更新するためのアクションであり、成長と柔軟性の証でもある。売却して得た資金を、より自分の目的に合った新しいファンドに振り向けることができるというのは、新NISAで非課税枠の再利用が可能になったからこそ、より活きる戦略でもある。

ファンドは「一生持ち続けるもの」ではない。状況が変われば、乗り換えるのも選択肢の一つだ。大切なのは、「なぜ売るのか」「今の自分にとって何が必要なのか」を問い直すこと。売却は決して「投資の終わり」ではなく、「資産形成の次の一手」なのだ。