少子化が進む中、ますますの活躍が求められるミドル・シニア世代(40代~60代)。

しかし、意欲や態度といった個人の意識や企業の体制、社会構造などの問題により、ミドル・シニアの活躍は思うように進んでいません。

社会人材コミュニケーションズの宮島忠文氏と日本総合研究所の小島明子氏が、ミドル・シニアの活躍が進まない理由を解説します。(全4回中の4回)

※本稿は、宮島忠文・小島明子著『定年がなくなる時代のシニア雇用の設計図』(日本経済新聞出版)の一部を抜粋・再編集したものです。

●第3回:どうしてミドル・シニア人材の採用が進まない? 少子高齢化時代の40代以上の転職を考える

過去のミドル・シニア採用の失敗経験

手前味噌にはなりますが、社会人材コミュニケーションズとしてこれまで紹介したミドル・シニア人材は、教育支援からマッチングまでを丁寧に行うので、その後辞める人はあまりいません。しかし、シニアを採用して失敗した経験がある企業がかなり多いのも、悲しい事実です。

大企業への再就職は難しいため、多くのミドル・シニアが再就職できるのが中小企業です。そのため、大企業で働いていた人にとっては、それまでと仕事のやり方は当然異なります。当たり前のように受け取っていた(高い)報酬も減ります。中小企業の価値観と合わない状況は、当然のこととして生じます。

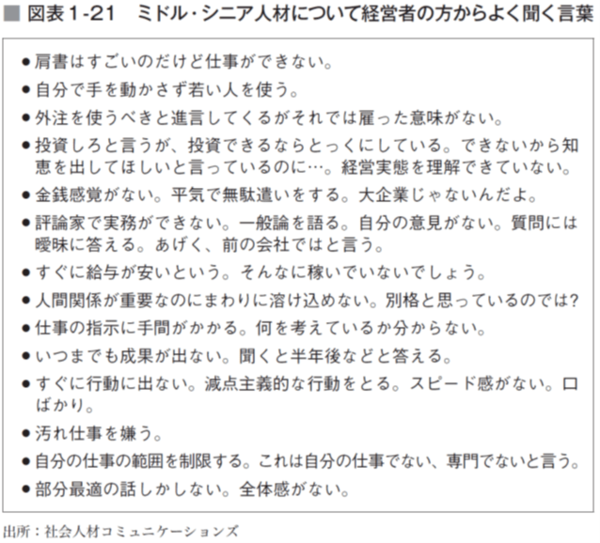

図表1―21はすべて、実際に経営者から言われた言葉ですが、なかでも多いのは、(中小企業の場合)外注をせずに対応するために人材を採用しているのに、その人が外注をしようとするというものです。大企業であれば、付加価値の低い仕事は部下に任せたり外注したりするのが生産性の高い人のやり方だったかもしれませんが、中小企業ではそれは通用しません。限られた人員しかいないなかでは、自分の仕事を限定するのではなく、1人ひとりが全体感を持って、必要な仕事に積極的に対応しなければ、現場はまわりません。

また、大企業では、資料作成など細かい作業は、部下が手を動かし、その内容に口で指摘をする仕事が日常だったかもしれません。そうであると、中小企業に再就職した人が自分で手を動かすことは難しくなります。実務のできない〝評論家〞と揶揄されてしまう人もいますが、もともと実務ができないというよりは、手を動かす仕事をしなくなり、手が動かなくなるからこそ、余計に口だけを動かすようになってしまうのです。

採用されたミドル・シニア側も、悪気があってそのような行動をとっているわけではないでしょう。ただ、大企業と中小企業の仕事の違いを踏まえて、その差を埋めるように行動できなければ、ミドル・シニアになってから中小企業に再就職し、活躍できる人は増えないのだと感じます。