採用者との雇用条件のミスマッチ

ミドル・シニア人材におけるミスマッチの典型例として、職種の条件と待遇の条件が合わないことが挙げられます。最近では、男女雇用機会均等法世代で定年を迎える人たちが出てきましたが、定年後の再就職において、このミスマッチの問題にまさに直面しているのは多くはミドル・シニアの男性です。

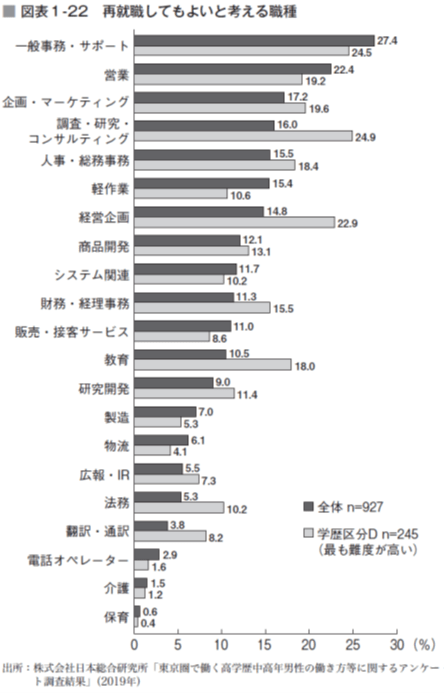

一般的にハローワークやシニアコーナーで求人が多いのは、警備、マンションの管理人、ビル清掃といった仕事となっています。一方、日本総合研究所の調査20によれば、ミドル・シニア男性の希望する再就職の仕事は、「一般事務・サポート」が最も多くなっています。特に学歴が高いミドル・シニア男性においては、「調査・研究・コンサルティング」「経営企画」「(人材)教育」を希望する人も少なくありません(図表1―22)。職種の面でミスマッチが生じているという問題は今に始まった話ではありませんが、高学歴のミドル・シニア男性ほど、ミスマッチが生じやすいのが現状といえます。

1 株式会社日本総合研究所「東京圏で働く高学歴中高年男性の働き方等に関するアンケート調査結果」(2019年)

しかし、中小企業のなかには、専門的な経験やスキルを持ったミドル・シニアへの採用意欲を持つ企業もあります。ただし、ミドル・シニア人材の側がパフォーマンスに見合わない高すぎる報酬やポストを望む一方で、企業側がそれを用意できないというケースは少なくありません。

著者情報

宮島 忠文

みやじま ただふみ

株式会社 社会人材コミュニケーションズ 代表取締役社長/中小企業診断士・MBA(社会的企業のビジネスモデル研究)

総合電機メーカーにてエンジニアとしてキャリアをスタート。その後、かねて問題意識を有していた教育事業において教務責任者・執行役員として従事。同時に中小企業診断士として事業再生・新規事業の立ち上げ等を行う。2013年にはビジネスパーソンの能力を最大限発揮できる教育・研修を実現させるべく、社会人材学舎・社会人材コミュニケーションズを創立。以来、ミドル・シニアの活躍支援をミッションとしている。経済産業省、厚生労働省などの人材やキャリア、職業能力、企業の採用戦略等に関する研究会の委員を務めている。著書に『定年がなくなる時代のシニア雇用の設計図』(日経BP・日本経済新聞社・共著)。

この著者の記事一覧

著者情報

小島 明子

こじま あきこ

株式会社日本総合研究所 創発戦略センター スペシャリスト

CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、国家資格キャリアコンサルタント。金融機関を経て日本総合研究所に入社。ミドル・シニアに関する働き方や協同労働に関する調査研究に従事。著書に『中高年男性の働き方の未来』(金融財政事情研究会)、『女性と定年』(金融財政事情研究会)、『定年がなくなる時代のシニア雇用の設計図』(日経BP・日本経済新聞社・共著)、『協同労働入門』(経営書院・共著)、『「わたし」のための金融リテラシー』(金融財政事情研究会・共著)等。

この著者の記事一覧