「役職定年」という心の壁

仕事を頑張ってきたミドル・シニアにとって、精神的な節目を感じさせる大きなきっかけは、定年よりも、むしろ役職定年であるという方も多いと聞きます。特に、ミドル・シニア男性は、女性に比べて管理職に就いている人も多く、役職の高さや給料の多さに、自分の価値のよりどころを置いている人も少なくないからです。

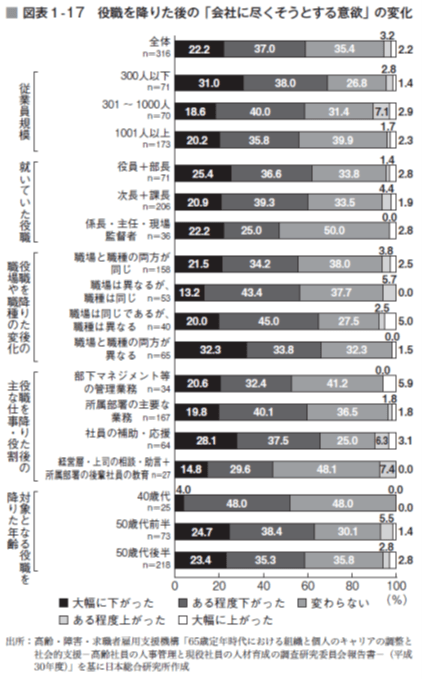

高齢・障害・求職者雇用支援機構3によれば、役職を降りた後の変化として、6割弱の経験者で「会社に尽くそうとする意欲」が下がっていることが明らかになっています。高い役職の経験者のほか、役職を降りた後に職場や職種が変わった人も意欲が下がっています。さらに、役職を降りた後の主な仕事・役割として「社員の補助・応援」を行っている経験者ほど、「会社に尽くそうとする意欲」が下がる人が多くなっているのに対して、「経営層・上司の相談・助言+所属部署の後輩社員の教育」を行っている経験者ほど、その傾向は低くなっている点も特徴的です(図表1―17)。

3 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳定年時代における組織と個人のキャリアの調整と社会的支援―高齢社員の人事管理と現役社員の人材育成の調査研究委員会報告書―(平成30年度)」

高い役職の経験者や子会社への転籍等でそれまでの仕事と内容が変わってしまう人ほど、役職定年後のギャップが心理的に受け入れにくいという状況は想像できます。教育係になりたがるといった話は、「経営層・上司の相談・助言+所属部署の後輩社員の教育」では意欲が低下しづらいという結果からも読みとれます。

ただし、就業者の比率全体を見れば、労働人口減少に伴いミドル・シニアが占める比率が高くなり、すべての役職定年者をアドバイザー的な役割にするのは現実的ではありません。

本来であれば、働く意欲のあるミドル・シニアが、組織の事情と折り合いをつけながら働き続けるためには、年齢を重ねてもフラットな関係で働き続けられる個人の意識の醸成と環境づくりが必要です。役職定年という制度の在り方を見直すことだけではなく、個々人の希望や能力、ライフスタイルに合わせた働き方や、縦型のキャリアパスのみではなく、面的に広がるキャリア観の定着が必要だといえます。