ターゲットイヤー・ファンドの投資にあたっての留意点

ターゲットイヤー・ファンドへの投資前あるいは投資中に継続的に確認いただきたい事項は以下の通りです。いずれかの項目でご自身の考えと異なる場合や、確認するための充分な情報が得られない場合には、そのファンドへの投資は断念されるべきでしょう。

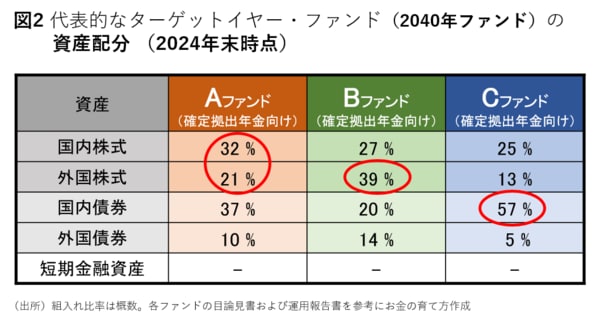

(1)現在の資産配分ならびに想定されるリスク量

求めるターゲットイヤーを掲げる他のファンドと資産配分を比較します。図2では代表的なターゲットイヤーファンドで2040年ファンド同士の資産配分を比較しています。ターゲットイヤーまで同じ期間を残しているファンドでも資産配分は異なります。

●Aファンドは積極的に株式に投資しますが、外国株よりも日本株にウエイトを置 いています。

●BファンドはAファンド以上に株式、中でも外国株、に投資します。

●Cファンドは国内債券中心に投資します。

同じ2040年ファンドでも資産配分に対する考え方は異なります。またリスク度ではBファンドが最も高く、Cファンドが最も低くなると思われますが、Cファンドでは前回の本稿でお話ししました株式と債券との相関に大きく影響されるでしょう。

(2)ご自身のリスク許容度との適合性

ご自身のターゲットイヤーで決定される資産配分のリスク度が、ご自身のリスク許容度に適しているか確認します。利用できる判定ツールなどを利用して判断します。ターゲットイヤーまでの期間が長いからといって、ターゲットイヤー・ファンドに合わせてリスクをとる必要はありません。

また資産配分は当該運用資金のみではなく保有されている資産全体で考えることが重要です。もし他に株式を保有されているのであれば、その点も考慮してターゲットイヤー・ファンドに求める株式比率を考えます。

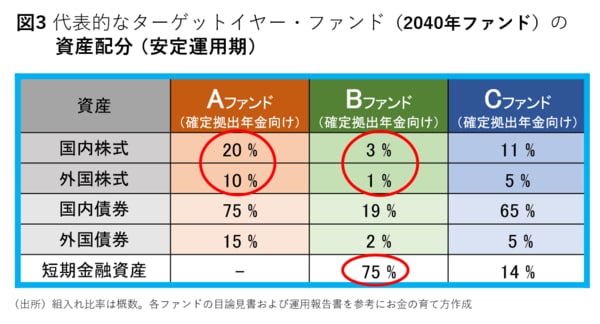

(3) ターゲットイヤー以降安定運用期に計画されている資産配分と想定されるリスク量

(1)と同様に安定運用期の資産配分を確認します(図3)。Aファンドが最も積極的で安定運用に入っても30%は株式に投資します。しかし(1)では最も積極的であったBファンドは株式にはほとんど投資せず、短期金融資産中心に最もリスク度の低い運用を行います。CファンドはAファンドとBファンンドの中間的な運用です。

(4)運用期間中の資産配分の変化

いずれのファンドも現時点(1)から安定運用(2)の資産配分に同じ期間内に変化していきます。(途中の資産配分比率も明示してある場合もあります。) 変化の大きさとスピードはBファンドが最も大きく速いと考えられます。

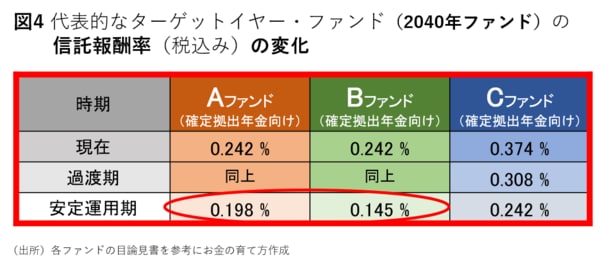

(5)信託報酬率の妥当性(図4)

いずれのファンドも安定運用時には信託報酬率は引き下げになります。Cファンドではその前から引き下げが行われますが全体として高い水準です。Aファンドの方が安定運用時の信託報酬率はBファンドより高いですが、Bファンドでは75%が短期金融資産に投資されることを考慮するとBファンドの方が割高と考えられます。

【以上のことから導き出された結論:投資信託選びの常識③】

ターゲットイヤー・ファンドは多くの方の資産形成・運用に利用できる可能性はあるが、投資する以前ならびに投資期間中に確認すべき重要事項が

ターゲットイヤー・ファンドは「投資する期間の長さで運用リスクの大小を変化させる」との狙いでは多くの方の運用に適していると思われます。しかし、運用に係る判断の大部分をお任せする形になるため、商品選びでは確認すべき事項が多くなります。

こうした確認作業を実行するには、相応の知識や経験を有するか、有する専門家のサポートが必要です。ターゲットイヤー・ファンドの多くが確定拠出年金向けであり、この確認作業を実行することは難しいでしょうし、商品選定の自由度も限定されるでしょう。ターゲットイヤー・ファンドを自身の運用で実際に活用できるのは、一部の人に限られるのではないでしょうか。

次回からは資産運用の成果を左右する資産配分に関する常識を疑います。