新NISA開始以降、「オールカントリー」や米国株と並んで根強い人気を誇ってきたのが、投資信託やETFを活用した「インカム=配当を重視した投資」である。代表的なのは、企業の配当を直接活かす「高配当株」や「連続増配株」、そして、依然一定の支持を得る「定期分配型」の投資信託だ。今回は、似て非なるそれぞれの仕組みやメリット、そして注意点について解説する。

高配当株投資 ─「目に見えるリターン」の魅力

高配当株式とは、株価に対する配当金の割合(配当利回り)が高い銘柄を指す。配当利回りは「一株当たり年間配当金÷現在の株価×100」という計算式で算出され、3%以上の銘柄を高配当株と表現することが多い。代表的な業種としては、電気・水道・ガスなどのインフラ関連、製薬・医薬品、銀行などが含まれる。

NISAで高配当株が人気なのは、成長投資枠でこれらの株式を保有すれば、配当がそのまま非課税で受け取れるというメリットがあるためだ。ただし、高配当株を組み入れた投資信託については、必ずしも分配金として定期的な収入が約束されているわけではない。投資信託の決算時に分配を行うかどうかと、具体的な分配額の決定権はあくまでも、投資信託を運用する運用会社にある。投資信託の運用状況によっては、決算を迎えても分配を見送り、分配可能収益として内部留保する可能性があることも覚えておいてほしい。

連続増配株投資 ─ 「配当の成長」に着目する発想

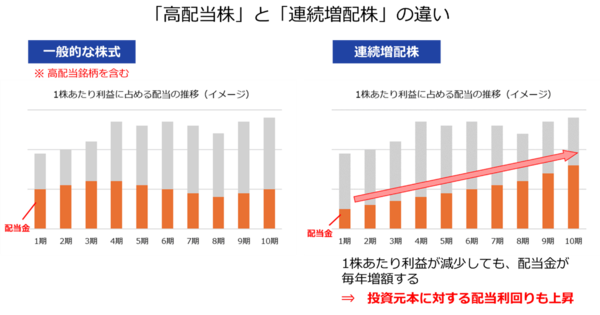

株式の配当に関連するもう一つのアプローチが「連続増配株」である。

連続増配株とは、年間の1株あたりの配当金額が増え続けている銘柄を指す。現在の配当利回りは決して高くなくても、時間の経過とともに配当額が積み上がり、長期投資における「成長エンジン」となる可能性がある。

また、先の高配当株の場合、業績が振るわないと配当を見送ったり、減配したりすることもあるが、連続増配株式は、1株あたり利益が減少しても配当が毎年増額することから、株主還元に対する意識がより高いという見方ができる。

ただし、先述した高配当株と同様、投資信託に関しては、連続増配株を組み入れているからといって、分配金を多く払い出すことが約束されているわけではない。連続増配株は経営の安定性や株主還元姿勢を重視する企業が多いことから、どちらかというと長期的な資産形成との相性が良い。高配当株式と連続増配株式には共通の銘柄も多いが、連続増配の方が下落局面でより強固な下値抵抗力を発揮する傾向にある。ポートフォリオの「緩衝材」として、リスク分散の観点で活用することをおすすめしたい。