金利リスクの理解度は半数、将来の返済額変動に不安も

調査からは住宅ローン借入者の金利リスクに対する理解度も明らかになった。金利リスクとは、将来金利が変動することにより返済額に影響が及ぶリスクのことだ。調査では、変動型・固定期間選択型利用者1274人を対象に、将来の金利上昇時のルールなどについて4つの質問を行っているが、十分に理解していると答えた人はそれぞれ2割に満たないことが判明した。

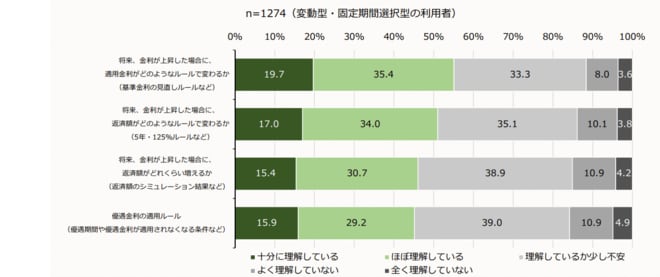

住宅ローンの金利リスクに関する理解度

適用金利に関する質問「将来、金利が上昇した場合に、適用金利がどのようなルールで変わるか(基準金利の見直しルールなど)」への回答は、「十分に理解している」(19.7%)と「ほぼ理解している」(35.4%)を合わせて55.1%と過半数に達する。残りの44.9%は理解に不安があるか、理解していない旨を回答している。

さらに注目すべきは、実際の家計に直結する「返済額の変動」に関する理解度だ。「将来、金利が上昇した場合に、返済額がどのようなルールで変わるか(5年・125%ルール※など)」という質問については、51.0%が「十分に理解している」あるいは「ほぼ理解している」と回答した一方で、49.0%は多かれ少なかれ理解に不安を抱えている実態が浮かび上がった。

同じく、「将来、金利が上昇した場合に、返済額がどれくらい増えるか(返済額のシミュレーション結果など)」については理解度がさらに低下し、46.1%が「十分に理解している」あるいは「ほぼ理解している」と回答したのに対し、53.9%は理解に不安がある、あるいは、理解していないとの旨を回答している。

つまり金利リスクが生じた場合に返済額がどう変わるのか、具体的にはイメージできていない状態で住宅ローンを借りている利用者が多いことが示されている。

また「優遇金利の適用ルール(優遇期間や優遇金利が適用されなくなる条件など)」に関しては、「理解している」という回答が上記の他の項目と比べてさらに低く、45.1%にとどまった。多くの金融機関が提供する優遇金利の条件や期間については、理解に不安を抱えている人の方が多いという結果だ。

※5年ルール…金利が上がっても月の返済額は5年ごとの利率見直しの時期まで変わらない仕組み。125%ルール…金利上昇後に月の返済額が変わっても、従来の返済額の最大1.25倍までしか返済額が増えない仕組み。いずれも返済負担の急増を防ぐための策として導入している金融機関がある。

住宅ローン利用者「備え」が必要な時代に突入

調査結果から見えてくるのは、多くの住宅ローン利用者が金利上昇を予想しながらも、その影響やリスクに対する理解が必ずしも十分ではないという実態だ。特に変動型や固定期間選択型を利用している人で、将来の金利上昇時に自分の返済額がどう変わるのか、具体的にイメージできていない場合は注意が必要だろう。

一般的に住宅ローンは数千万円規模の借入れを何十年にもわたって返済していく契約だ。金利環境の変化は家計に大きな影響を及ぼす。特に変動型や固定期間選択型を選ぶ場合、借入時の低金利のメリットだけでなく、将来の金利上昇リスクも十分に理解しておく必要がある。

契約の際に金融機関から説明を受けていても、複雑なルールや将来の影響については十分に理解できないこともあるだろう。金利上昇局面では、「5年・125%ルール」などによって毎月の返済額の上昇が抑制されることがあるが、その結果として返済期間が延長されたり、総返済額が増加したりする可能性もある。担当者の説明で分からない点があれば恥ずかしがらずに聞くことが大切だ。

金利上昇が予想される今、改めて自分のローン条件を確認し、金利上昇時のシミュレーションを行っておくことが必要だろう。金融機関や専門家に相談し、状況に応じて繰上返済や借換えなどの対策を検討することも選択肢となりそうだ。住宅ローンの仕組みとリスクを理解し、将来に備えることが自分の家を守り続けるための大切な第一歩となる。

●毎月の返済額について「そんなはずでは…」と思い当たる人もいるのでは。後編「金利上昇で住宅ローン返済額が増えたらどうする? 最新調査で見えた利用者の本音」にて詳報している。

調査概要 調査名:「住宅ローン利用者の実態調査 【住宅ローン利用者調査(2025年4月調査)】」 調査主体:住宅金融支援機構 公表日:2025年6月27日 調査期間:2025年4月30日~5月12日 調査対象:2024年10月~2025年3月までに個人向け住宅ローン※の借り入れをした1397人(全国20歳以上~70歳未満、学生・無職除く) ※借換、リフォームローン、土地のみローン、投資用ローン除く)