年代が上がるほど準備をするが、85歳以上で再び減少

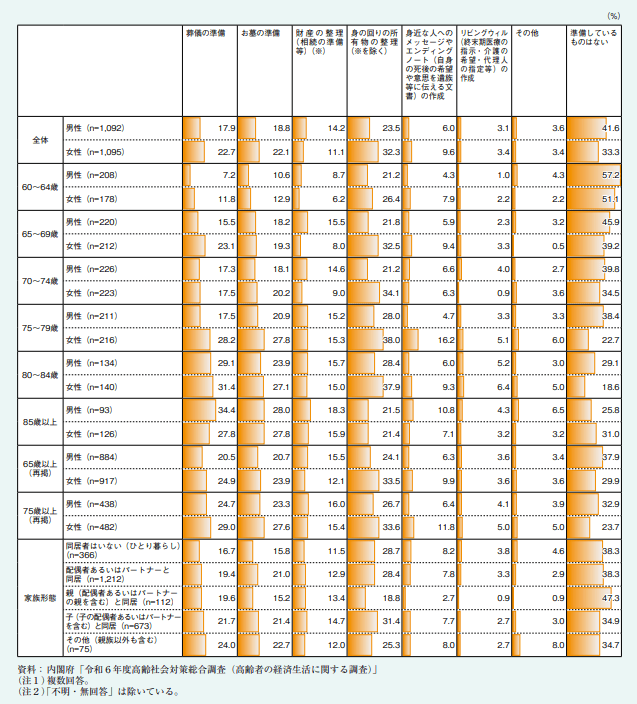

年代別でも違いがある。「準備しているものはない」と回答した割合は、60代前半(60〜64歳)では男性57.2%、女性51.1%と半数以上を占めるが、年代が上がるにつれて減少していく。

特に70代後半(75〜79歳)では男性38.4%、女性22.7%にまで低下し、80代前半(80〜84歳)では男性29.1%、女性18.6%とさらに低下する。つまり、80代前半が最も終活に積極的な年代といえそうだ。

しかし、85歳以上になると再び「準備しているものはない」が男性25.8%、女性31.0%と上昇に転じる。体力や認知機能の低下により、新たな準備を始めることが難しくなってくるのかもしれない。

「葬儀の準備」「お墓の準備」は高齢になるほど増加

「葬儀の準備」「お墓の準備」といった終末期に直結する準備は、年代を経るにつれ増加する傾向が鮮明だ。

60代前半では「葬儀の準備」は男性7.2%、女性11.8%にとどまるが、80代前半では男性29.1%、女性31.4%にまで上昇する。「お墓の準備」も同様の傾向にあり、80代前半では男性23.9%、女性27.1%が準備していると回答している。

なお、両項目とも男性は70代後半と比較して80代前半で3~12ポイントほど増加、女性は70代前半と比較して70代後半で7~10ポイントほど増加しているため、葬儀やお墓といった終末期の準備は80歳前後で本格化する傾向にあるといえそうだ。

また家族形態によっても違いが見られる。「同居者はいない(ひとり暮らし)」「配偶者あるいはパートナーと同居」「子と同居」のいずれの場合も、「準備しているものはない」が最多だが、次に多い項目に違いがある。

親と同居している人は「葬儀の準備」(19.6%)が2番目に多く、「身の回りの所有物の整理」(18.8%)は3番目となっている。一方、親と同居していない人は「身の回りの所有物の整理」が2番目に多い。

親と同居している場合は、自分より先に親の終末期や葬儀に向けた準備を身近で目の当たりにしている可能性が高いため、自らの葬儀の準備にも意識が向くのかもしれない。また、親の荷物の整理を経験することで、自らの物の整理の重要性を実感している可能性も考えられる。

終活は早めに、ただし無理せず段階的に

結果からは多くの高齢者が終活をまだ始めていないか、部分的にしか行っていないことが分かる。特に60代前半では半数以上が「準備しているものはない」と回答している。

しかし、年代が上がるにつれて準備を始める人が増えることを考えると、突然すべてを準備するのではなく、必要に応じて段階的に準備していくのが自然な流れといえそうだ。

60代では「身の回りの所有物の整理」から始め、70代で「財産の整理」、80代で「葬儀やお墓の準備」へと移行していくパターンが実態に即している可能性がある。

とはいえ無理に急ぐ必要はなく、自分のペースで進めていくことが大切だろう。家族や頼れる身近な人などがいる場合、いない場合とも、いざという時に困らないよう早めに始めることを検討してみることがよさそうだ。

●気になる老後生活の実情、当事者の声は。後編「仕事、お金、備え、終活…60歳以上2188人の答えから考えたい老後、「結局、どう生きるか?」」にて詳報している。

調査概要 白書名:令和7年版高齢社会白書 調査主体:内閣府 公表日:2025年6月10日