スポーツは「失われた30年」における一筋の光明か

国内でもいろいろなニュースが飛び交った半年だった。中でも「昭和100年」でもある今年、昭和を代表するスポーツ選手、長嶋茂雄さんが亡くなったことは、1つの時代の終焉を象徴していた。長嶋さんの数多くの業績や、明るいキャラクターに魅了された人々の記憶はこれからも色あせることはないだろう。ここからは、日本のスポーツの未来に思いを馳せてみたい。それは偉大な先人に敬意を表することでもある。

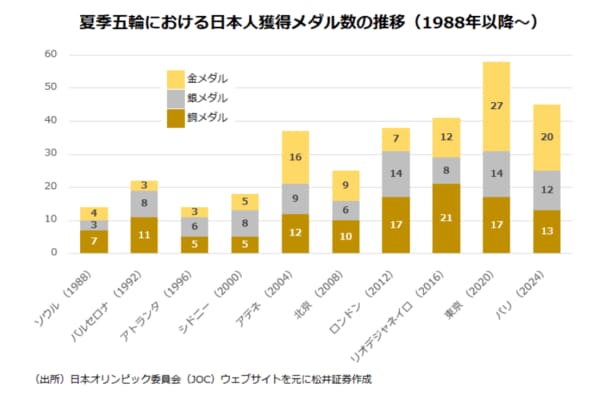

失われた30年で、日本経済の存在感は大きく低下した。しかし、スポーツの面ではどうだろう。オリンピックでの獲得メダル数は増え、大谷翔平、久保建英、八村塁に代表される数多くの選手が、世界の一流の舞台で活躍するようになった。日本人のスポーツに対する接し方も変わった。全国各地にプロのサッカークラブやバスケットボールチームが生まれ、多くの人が週末に観戦を楽しむようになったし、市民参加型のマラソン大会の数も急増した。

筆者が小学生だった1990年頃、「スポーツで飯が食えた」のは、プロ野球選手や大相撲の関取、一部のプロゴルファー、公営競技の選手くらいだったのではないか。昭和、平成初期のスポーツの中心は実業団や学校の部活動であり、精神論や上下関係を重視する非合理的な思想がはびこっていた。「スポーツを楽しむ」という感覚は、今とは比べ物にならないくらい希薄だったのだ。そんな日本のスポーツを取り巻く環境や考え方の変化は、失われた30年の中で生まれた一筋の光明ではないか。

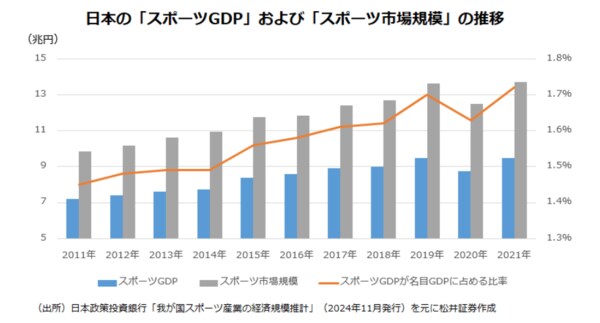

何も情緒的なことを言いたいのではない。スポーツに接し、楽しむ人が増え、日本のスポーツ力が上がっていることに比例するように、ビジネスとしてのスポーツの存在感は増している。スポーツに関連する産業の経済規模を示す「スポーツGDP(国内総生産)」や「スポーツ市場規模」は新型コロナウイルス禍の2020年を除けば右肩上がりだ。

スポーツ庁は2022年3月に公表した「第3期スポーツ基本計画」で、2011年には10兆円に満たなかったスポーツ市場規模を、2025年に15兆円まで拡大することを目標に掲げている。「国策に売りなし」というのは有名な投資格言だ。あまり、注目されないが、スポーツ振興は日本の立派な国策といえる。なお、日本の名目GDPに占めるスポーツGDPの比率は年々上昇しており、2021年に1.7%となっているが、決して大きな数字ではない。ドイツが2012年時点で3.9%に達していることを考えると成長余地は大きい。日本のスポーツは長期の投資テーマにもなり得ると筆者は思う。

また、魅力的なスポーツリーグは、その国にとって重要なソフトパワーでもある。例えば、英国は米国などと並んで「デジタル黒字」が多い国であるが、イングランドのプレミアリーグの放映権料収入が寄与している面も指摘される。日本ではなじみが薄いが、インドの「インディアン・プレミアリーグ」はクリケット(トゥエンティ20方式)の世界最高峰リーグであり、世界のトップ選手が結集し、経済成長が著しいインドの活力源の1つとなっている。日本の「SVリーグ」で活躍するバレーボール選手が東南アジアでスターとして歓迎されるニュース映像などをみると、日本のスポーツリーグにも海外の人々を惹きつける潜在能力が残されているとも感じる。

2025年上半期の話からいろいろと脱線してしまったが、世界はいまだ大きな「不確実性」(この言葉は今年の「新語・流行語大賞」にノミネートされるかもしれない)で覆われている。こんな時こそ、目の前の出来事を追うのではなく、千思万考によって見えてくる投資テーマがあるのではないかと思う。