「激動」と呼ぶにふさわしい2025年上半期

「みんな、激動って言葉、すぐに使いたがるけど、世の中、激動なのが当たり前やで。惑わされずに長期投資を続けていればええんや」。数年前、仕事でお会いした証券会社幹部の方に言われて、今でも心に残っている言葉である。確かに、何かにつけて「激動」と繰り返し口にするのはどこか貧困だ。

しかし、2025年の上半期に限って言えば、将来、振り返った時に、「あの時がターニングポイントだった」という重要な出来事がたくさん詰まっているような気がしてならない。今回のコラムのタイトルに、敢えて「激動」という言葉を使った理由だ。

トランプ氏による相互関税の発表は言うまでもない。いったん、90日間の停止となり、各国との交渉次第では世界経済に与える影響が想定よりも小さくなるかもしれないが、おそらく世界は、ホワイトハウスのローズガーデンでトランプ氏が相互関税率を示したボードを掲げた、あの4月2日より前に戻ることはないだろう。

【関連リンク】長期投資家は「トランプ関税ショック」にどう向き合うべきか?

ただ、忘れている人も多いであろう出来事、1月の「ディープシークショック」が持つ意味も相当大きいのではないかと筆者は考える。

中国が見せつけた「イノベーション」と「ソフトパワー」

中国のスタートアップ、DeepSeek(ディープシーク)が1月、低コストで高性能の大規模言語モデルAI(人工知能)の開発を発表したことは世界中に衝撃を与えた。ディープシークショックは「中国が米国に負けないイノベーション創出力を身に付けている」ことを世界に示したのだ。

【関連リンク】「ディープシークショック」から何を学ぶべきか?

なぜそれが大きな意味を持つのか。国の成長は「労働力(労働人口)」「資本」「技術進歩(≒イノベーション)」の3つの要素で説明されることが多い。古典派経済学の経済成長モデルによれば、人口増加や資本の蓄積だけでは、いずれ一人当たりの所得の伸びが止まる「定常状態」を迎え、経済成長はストップする。その状況を打破するためには技術進歩によって生産性を上げなければいけない。

結局のところ、国が経済成長を続けるためには、イノベーションが最も重要ということになる。多くの新興国が「中所得の罠」に陥り、先進国に脱皮できないのは本当の意味でのイノベーション創出力が育っていないためだろう。

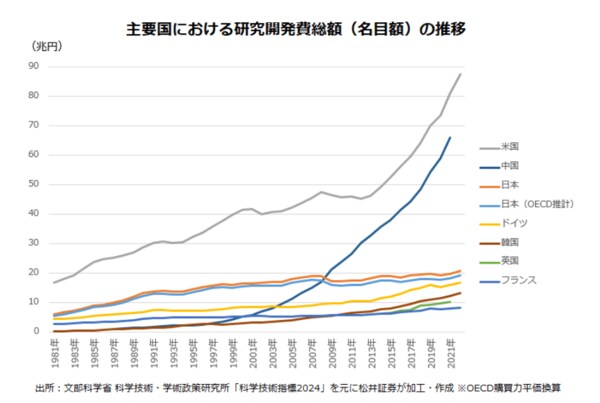

米国の経済成長の源泉は、そのイノベーション創出力といっても過言ではない。しかし、立場は安泰だろうか。様々な問題を抱えているにせよ、多様性を認め合う土壌がそれなりにあり、大学や研究機関などで数多くの優秀な頭脳が最先端の研究に没頭できていた環境をトランプ氏は蔑ろにしていないだろうか。人口減少や失業率の上昇など、ネガティブな情報ばかりが伝わる中国であるが、その裏で、着実にイノベーション創出力が育まれていたのである。実際に、イノベーション創出のためのインプットである「研究開発費」において、中国は米国を猛追している。

そして、奇しくも5月に亡くなった知日派で知られる米国の国際政治学者、ジョセフ・ナイ氏が提唱した「ソフトパワー」(軍事力などとは異なる「国の魅力」)においても、中国は可能性を示した。中国発のぬいぐるみのキャラクター「ラブブ」の人気は近隣の東南アジアや韓国にとどまらず、欧米にまで広がった。「ラブブ」を販売する泡泡瑪特(ポップマート)の株式時価総額は日本のバンダイナムコホールディングスの約2倍、サンリオの約3.5倍にまで膨張している(6月27日時点、1香港ドル=18.41円で換算)。

もちろん、共産党一党独裁という政治・経済体制のもとでのイノベーションやソフトパワーの創出には限界があるとの見方もできる。その点は今年5月16日公開のコラム『新興国株投資の「これまで」と「これから」』でも触れた。ただ、注意すべきなのは、ディープシークのAIモデルや「ラブブ」といったキャラクターの登場が必ずしも「国家主導」とは決めつけられない面があるということだ。一人っ子政策のもと、大事に育てられた世代の人々が、旺盛な知識欲と自己肯定感を武器に、自由な発想で生み出したものである可能性も否めない。

いずれにしても、経済や社会のあらゆる面において、中国が覇権国である米国との距離を縮めているのはおそらく間違いない。その一端が垣間見えた2025年上半期だった。記憶に新しい、米中における関税の応酬の裏側には、そんな米国の焦りと、中国の自信がうごめいていたといっても過言ではないだろう。