所得・収入とは違う? 資産・貯蓄の満足度はいかに

続いて、資産や貯蓄についての満足度を見ていこう。

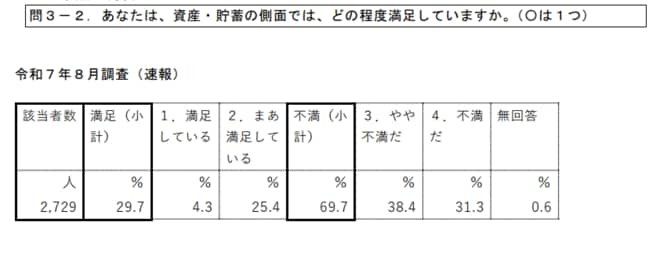

現在の生活の各面での満足度(資産・貯蓄)

出所:「国民生活に関する世論調査(速報)」(内閣府)

満足 29.7%

不満 69.7%

資産・貯蓄の満足度について、調査結果によれば「満足」(=「満足している」+「まあ満足している」)と回答した人(“満足派”)の割合は29.7%。逆に「不満」(=「やや不満だ」+「不満だ」)と回答した人(“不満派”)は69.7%と満足派の2倍超に達した。満足派と不満派で拮抗していた生活全般(50.2% 対 49.6%)や、同じお金の話でも先ほどの所得・収入(34.9%対 64.7%)に比べて、より不満派の多さが目立つ結果である。

日本で1年物定期預金(預入金300万円未満)の金利が暦年ベースで0.1%を下回ったのは2001年のこと。その後は一時的に0.1%を上回る時期もあったが、2008年には世界的な金融危機(リーマンショック)が発生。日銀の金融緩和政策などにより2010年から再び0.1%を下回る状況が2024年まで続いていた。

せっかく貯蓄してもほとんど利息がつかない状態が長く続いてきたことも満足度低下の背景の一つにあるのかもしれない。

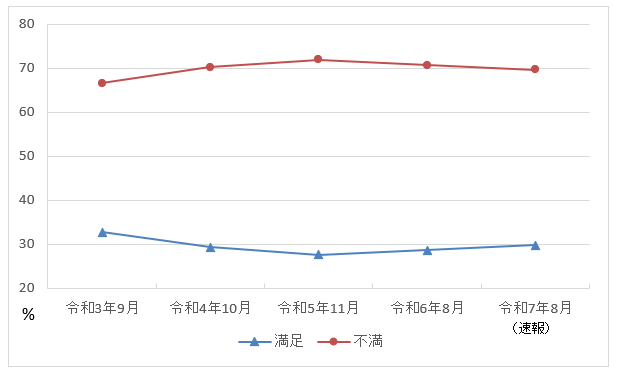

現在の生活の各面での満足度―資産・貯蓄―(参考表)

(注)令和3年9月調査では、「あなたは、次の(1)から(7)の生活のそれぞれの面では、どの程度満足していますか。(2)資産・貯蓄」と聞いている。

出所:「国民生活に関する世論調査(速報)」(内閣府)よりFinasee編集部作成

資産・貯蓄の満足度について、2021年から2025年までの5年間の推移はどうだったのか。調査結果によれば、2023年までは満足派が減り(32.7%から27.6%、5.1ポイント減)、不満派が増える(66.6%から71.9%、5.3ポイント増)傾向だった。背景の一つとして考えられるのは、コロナ後の経済活動再開に伴って2022年頃から本格化した物価上昇だ。

2023年には消費者物価指数(総合指数)が一時4%を超えたが、その間の定期預金金利(預入金額300万円未満)は暦年ベースで0.1%を割る水準が続いた。 物価上昇は購入できる商品・サービスの数量を減らす形でお金の価値を減らす。仮に2%の物価上昇が35年以上続くと、当初1000万円だった財産も半分近くに目減りしてしまう計算になる。 額面としては減っていないだけに気づきにくく注意が必要だ。

一方で2024年3月に日銀はマイナス金利政策を解除。その後は金融機関も定期預金金利を徐々に引き上げており、2025年(10月時点)は暦年ベースで16年ぶりに0.1%を超える水準まで上がっている。

また2024年1月からは各種条件を満たせば株や投資信託などによる投資収益が原則非課税になるNISA制度が刷新され(新NISA)、生涯投資上限額なども大幅に引きあげられた。資産形成を後押しする環境が整いつつあることから、今後の満足度改善に期待したい。

●生活や人生に悩みは尽きないが…解決策はあるのか。後編「2700人が答えた「悩み・不安ランキング」、昨年を上回りトップとなった悩みの種は?」にて詳しく解説する。

<調査概要> 調査名/「国民生活に関する世論調査」(速報) 調査主体/内閣府 調査時期/令和7年8月7日~9月14日 調査対象/全国18 歳以上の日本国籍を有する 5000 人(回収数2729 人)調査方式/郵送法