分配金の取扱い方法による違いはあるのか?

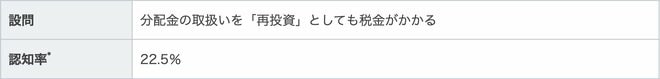

投資信託を購入する際には、分配金の取扱いを選択することがあります。これは分配金を再投資するか受け取るかを選ぶものです。再投資型では分配金を受け取った後、自動で再投資するのに対し、受取型では分配金を口座に現金で残すというのが違いです。どちらの取扱いであっても分配金を一度受け取っていることには違いがありません。したがって、分配金が普通分配金であれば型に関わらず課税されます。再投資型では税金が差し引かれた後の金額を再投資しているのです。

NISA口座で保有している場合は、この分配金も非課税になります。ただし、再投資型の場合注意したい点があります。それは、自動の再投資であっても非課税投資枠を消費するということです。新規の買い付けを満額まで設定している場合、分配金の再投資によって非課税投資枠が足りなくなり、新規の買い付けができなくなる可能性があります。証券会社によっては分配金の分を調整して買い付ける設定もあるため、分配金を受け取られている方はご自身の口座について確認してみてください。

この設問の応用編として、投資信託内における配当などの再投資についても触れておきましょう。この場合は分配金の再投資と異なり課税されませんし、NISAの非課税投資枠も消費しません。ポイントは、分配金として投資家に払い出されるタイミングで課税されるということです。再投資による運用効率という観点では、分配なしの投資信託に軍配が上がります。

今後は分配金の活用が進むかも?

2025年4月頃、高齢者向けのNISAである「プラチナNISA」を検討しているとの報道がありました。65歳以上を対象にしたこの口座では、毎月分配型投信の活用も視野に入っているようです。報道時に想定されていた2026年度税制改正要望には、実際のところ盛り込まれませんでした。しかしながら、今後も高齢者の資産活用の文脈で分配型の投資信託に注目が集まってくるかもしれません。本コラムでは特に誤解されやすい3つのポイントを解説してきましたが、分配金の仕組みなどについてはコラムVol.20「投資信託の分配金について考えよう」(2023年11月10日)でも解説しています。そもそも投資信託の分配金はどういうものなのか、この機会に是非ポイントを押さえておきましょう。

*認知率は、投資信託を「現在保有している」または「保有したことがある」者のうち、当該設問を認知していた割合

(執筆:三菱UFJ信託銀行 小澤 良祐)

ご留意事項

・本稿は、三菱UFJ信託銀行が作成したものであり、著作権は同社に帰属します。

・本稿に掲載の情報は、ライフプランや資産形成等に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。

・本稿に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、三菱UFJ信託銀行の見解を示すものではありません。

・本稿に掲載の情報は執筆時点のものです。また、本稿は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者および三菱UFJ信託銀行が保証するものではありません。

本稿に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、三菱UFJ信託銀行は一切責任を負いません。

・本稿に掲載の情報に関するご質問には執筆者および三菱UFJ信託銀行はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。