まとめ

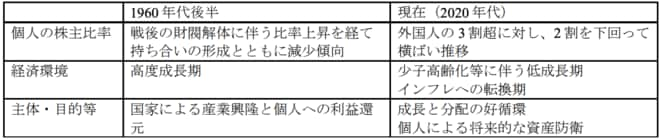

松下幸之助翁が論文を発表した1960年代後半と現在とを比較すると、個人の株主比率の低迷という点では共通するものの、時代背景等は下記のように異なります。

≪1960年代後半と現在の時代背景≫

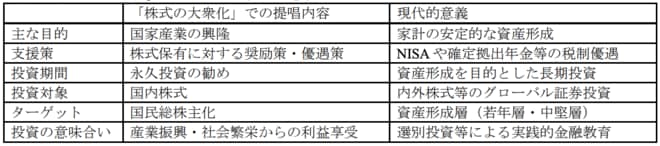

それらの相違に伴い、論文での提唱内容についての現代的意義も、下記のように変質していると思われます。

≪論文「株式の大衆化」で提唱内容と現代的意義≫

以上を踏まえた具体的な対応策等として、下記項目を考えています。

・「個人による配当・株主優待重視の国内株式選好」と「企業による株主還元重視スタンス」推進

・投資単位の引下げとともに、株主向け提供書面の電子化・株主総会の運営等のデジタル化の加速

・ネット証券等を中心とした単元未満株取引サービスの拡充と普及促進

・スマートベータ・インデックス投資信託の活用(個別株式銘柄群への投資としての意識醸成)

・「全体的な時価総額型のインデックスファンドへの長期・分散・積立投資」と「個々人の嗜好・目的に沿った個別株式もしくはスマートベータ・インデックスファンドへの投資」との組合せ

将来的な投資家層の世代交代を前提として、若年層・中堅層を中心にひとりでも多くの方が証券投資できるようにハードルを下げて、身近なものとする「株式(証券)の大衆化」へ向けた動きは、金融リテラシーの向上を伴いながら「貯蓄から投資へ」を実現するアプローチになりえるのではないでしょうか。

なお、本稿における意見にかかわる部分および有り得るべき誤りは、筆者個人に帰属するものであり、所属する組織のものではないこと、また、本稿における個別ファンドについて売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもないことを申し添えます。

注1:東京証券取引所が2022年4月4日から導入した新市場区分のうち、最上位の市場で、株主数800人以上、流通株式数2万単位以上、流通時価総額100億円以上、最近1年間の利益合計が25億円以上等の基準が設けられています。

注2:企業勤務者(8,500人)の割付条件については、総務省「就業構造基本調査」(2022年)における正規の職員・従業員300人以上企業と同分布としています。

注3:2024年度のアンケートの調査期間:2025年1月24日(金)~2月3日(月)

注4:金融リテラシーとは、金融や経済に関する知識や判断力を言います。

【参考資料】

-日本証券業協会「一億総株主・国民総株主の理想」

https://www.jsda.or.jp/about/teigen/itiokusoukabunusi/index.html

-日本証券業協会「新NISA開始1年後の利用動向に関する調査」

https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/shin-nisa-chousa/index.html

-東京証券取引所「少額投資の在り方に関する勉強会報告書」(2024年4月24日)

https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/small-investments/index.html

-日本証券業協会「2024年度 証券投資に関する全国調査(個人調査)」

https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/data/20241007164330.html

-三菱UFJ信託銀行「スマートベータとは」

https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/indexbusiness_smartbeta.html

(執筆:MUFG資産形成研究所 研究員 根本浩之)

ご留意事項

・本稿は、MUFG資産形成研究所が作成したものであり、著作権は同研究所に帰属します。

・本稿は資産形成等に関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。

・本稿で提供している情報の内容に関しては万全を期していますが、その正確性・完全性についてMUFG資産形成研究所が責任を負うものではありません。

・本稿で提供している情報は作成時点のものであり、予告なく変更または削除することがあります。

・本稿で提供している情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、MUFG資産形成研究所は一切責任を負いません。