資産形成・資産運用にまつわる実践的かつ効果的な情報提供を行うMUFG資産形成研究所。同研究所のウェブサイトに掲載された論文・レポートを再編集してお届けする(掲載元の執筆日:9月25日)。

日本銀行が四半期ごとに公表している資金循環統計によると、2025年3月末の家計の金融資産残高は2,194兆円と過去3番目に高い水準にある中、「貯蓄から投資へ」の象徴として注目される上場株式と投資信託の金融資産に占める比率は、コロナ禍中の2020年3月末対比の5年間で上場株式は5.1%から7.7%へ、投資信託は3.4%から6.0%へと順調に上昇しましたが、直近1年間では上場株式と投資信託を合わせた比率は13.7%の横ばいのまま伸び悩んでいます。

また、2024年1月1日から投資期限の恒久化と投資枠の拡大を伴って新しくスタートしたNISA(少額投資非課税制度)についても、買付額こそ2025年3月末時点の累計で59兆円となり2027年時点の政府目標56兆円をすでに上回っていますが、口座数は目標値3,400万口座の8割弱の水準に留まっています。

このように「貯蓄から投資へ」の流れに一服感がみられる中、今後この流れを加速とまでは行かずとも巡航速度を保って定着させるためには、これまでとは異なるアプローチ等が必要に思われます。

松下幸之助翁(現パナソニックホールディングスの創業者)は、1967年に発表した「株式の大衆化で新たな繁栄を」と題する論文の中で、健全な個人株主を増やし、いわゆる「一億総株主化」「株式の大衆化」を実現することが理想であり、これにより、国民全体で経済と社会の活性化を図ることの重要性を説いています。この理想が、「貯蓄から投資へ」の流れを定着させるための鍵を握る取組みになるかもしれません。

〇「株式の大衆化」の意義

• 社会的に見て株主の数が多くなるということは非常に望ましいことであって、極言すれば、国民のすべてがどこかの会社の株主であるというようなところまでもっていければ、これにこしたことはない。

(⇒一億総株主化の発想)

• なるべく多くの国民が株をもった形態において、国家産業の興隆に寄与するということを、強く推し進めていくことが肝要だと思うのである。そうすれば、株主は投資した株式から受ける利益だけでなく、投資することによって産業が興隆し社会が繁栄するところから起こる、いわゆる社会共同の繁栄による利益なり恩恵を受けることができる。つまり大衆は、株をもつことによって二重の利益を得られるわけである。

・そのような株式の大衆化、長期化によってこそ、真の株主安定化ということも実現できる。

・人々はみな自分の仕事からの収入を得る一方で、株主となって配当を受けるというような状態がおそらく生まれてくるであろうし、また生み出さなければならないと思う。そこに私は、国民全体の安定と繁栄を生み出す一つの道があるように思うのである。

(⇒勤労所得に加え金融所得の重要性)

出所:日本証券業協会『松下幸之助翁の「一億総株主化の理想」~株式の大衆化が日本人を豊かにする~』(2018年11月20日)より抜粋

本稿では、日本証券業協会も提言している「株式の大衆化」「1億総株主化」の理想の現代的意義を踏まえ、その理想へ1歩でも近づくための課題について考察します。

「株式(証券)の大衆化」へのロードマップ

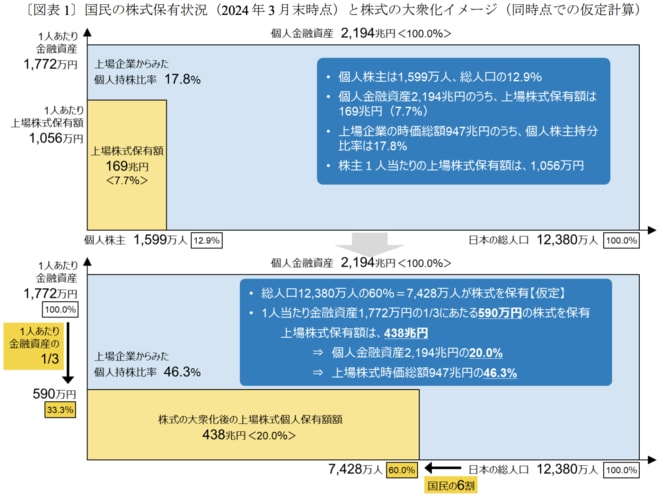

松下幸之助翁が、「私の夢・日本の夢21世紀の日本」(昭和51年刊)第二章における「株式の大衆化」のイメージ(「株式の大衆化で新たな繁栄を」を承継したもの)として

・ 個人の約6割が株主、1人当たり金融資産の約3分の1が株式

・ 企業からみると、個人持株比率約60%

を掲げていますが、これに一定の仮定を置いて、2024年3月末のデータに当てはめて試算し、現状の株式保有状況と比較してみると、イメージ図は〔図表1〕のようになります。

主な変化としては、

・個人金融資産に占める上場株式比率:7.7%⇒20.0%

(上場企業の時価総額に占める個人株主比率:17.8%⇒46.3%)

・1人当たり上場株式保有額:1,056万円⇒590万円

が想定されていますが、個人金融資産に占める投資信託比率6.0%も加味して、

・個人金融資産に占める上場株式+投資信託比率:13.7%⇒20.0%

を当面の目標とするのが現実的かもしれません。いずれにしても、国民の過半数以上、もしくは3人に2人が上場株式もしくは投資信託を保有するといった「株式(証券)の大衆化」の道のりは、決して平たんとはいえませんが、この実現なくしては今回も「貯蓄から投資へ」の流れが一時的・局所的なブームで終わってしまう可能性があります。

〔図表1〕国民の株式保有状況(2024年3月末時点)と株式の大衆化イメージ(同時点での仮定計算)

(出所)日本銀行「資金循環統計」(2025年6月27日公表データ)

東京証券取引所「株式分布状況調査」

証券保管振替機構「株式等振替制度 株式5属性別株主数状況(人数)【6か月累計】」

総務省統計局「人口統計」

出所:日本証券業協会ホームページ「一億総株主・国民総株主の理想」より三菱UFJ信託銀行作成